美しい書店のある街で(大石直樹/光文社文庫)

表紙に魅かれて買ってみた本。本屋を舞台とする軽めのミステリかなと思っていたが、そうではなかった。

4つの作品が集められているが、それぞれに独立しており、関連はない。いずれの作品にも、京都一乗寺に実在する、緑色の扉が印象的な美しい書店が登場する。「世界で一番美しい十の書店」に選ばれたことがある、というのも本当のことらしい。作者は京都在住で、ご当地ミステリではある。

ミステリだが、謎解きというよりは、ストーリーを味わう色合いが強い。幼年時代の記憶をなくした女性。夢を追う男を支える女性。同僚の女性を殺す決意をした男性。突然、姿を消した母親を探す娘。すべての作品に、プロローグとエピローグがある。それぞれに効果的な場面が選ばれ、エピローグがあるから、読後感が少し軽くなる。

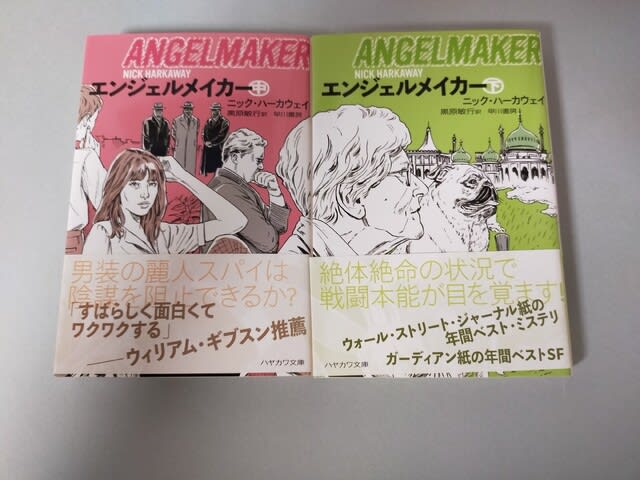

先週紹介した『エンジェルメイカー』を読み終えて、今週は随分と読書がはかどったが、その分、紹介する本の選択に迷った。対抗馬は『トラッタリア・ラファーノ』(上田早夕里)。こちらは、神戸が舞台の、私が好きな食べ物屋を舞台とする良作だが、恋愛の要素が強めなので。なお、現地に行ってみたくなる、という点では共通している。

表紙に魅かれて買ってみた本。本屋を舞台とする軽めのミステリかなと思っていたが、そうではなかった。

4つの作品が集められているが、それぞれに独立しており、関連はない。いずれの作品にも、京都一乗寺に実在する、緑色の扉が印象的な美しい書店が登場する。「世界で一番美しい十の書店」に選ばれたことがある、というのも本当のことらしい。作者は京都在住で、ご当地ミステリではある。

ミステリだが、謎解きというよりは、ストーリーを味わう色合いが強い。幼年時代の記憶をなくした女性。夢を追う男を支える女性。同僚の女性を殺す決意をした男性。突然、姿を消した母親を探す娘。すべての作品に、プロローグとエピローグがある。それぞれに効果的な場面が選ばれ、エピローグがあるから、読後感が少し軽くなる。

先週紹介した『エンジェルメイカー』を読み終えて、今週は随分と読書がはかどったが、その分、紹介する本の選択に迷った。対抗馬は『トラッタリア・ラファーノ』(上田早夕里)。こちらは、神戸が舞台の、私が好きな食べ物屋を舞台とする良作だが、恋愛の要素が強めなので。なお、現地に行ってみたくなる、という点では共通している。