相河の東はずれにある阿弥陀三尊石仏と六地蔵です。

旧都祁村相河

阿弥陀三尊石仏は石柱の正面に阿弥陀立像を彫り

側二面に脇侍( 向かって右が観音菩薩左が勢至菩薩 )

を配する珍しいものです。六地蔵は三体づつ二段になったもの。

現在

今は覆屋の中に入って居られます。

相河の東はずれにある阿弥陀三尊石仏と六地蔵です。

旧都祁村相河

阿弥陀三尊石仏は石柱の正面に阿弥陀立像を彫り

側二面に脇侍( 向かって右が観音菩薩左が勢至菩薩 )

を配する珍しいものです。六地蔵は三体づつ二段になったもの。

現在

今は覆屋の中に入って居られます。

集落の墓地入り口にある六地蔵石仏です。

こういう形の六地蔵は山型が直線的なものが多いですが

この六地蔵は角が無く緩やかな曲線で造られています。

旧都祁村針ヶ別所字寺の下

旧都祁村小倉から針ヶ別所に通じる道筋に

地蔵磨崖仏が覆い屋の中にあります。

旧都祁村小倉字川尻

わらじの奉納が良い感じ

現在

道路整備に伴い、覆い屋は改修されてきれいになったのですが

下のブロック一つ分高くなったのでお姿が見えにくくなってしまいました。

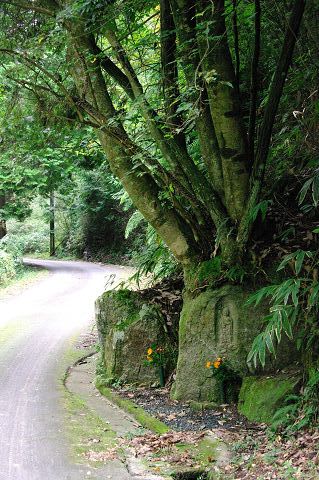

助命の村はずれの道端にある地蔵磨崖仏です。

木の根に抱かれている様な岩に彫ってあります。

山添村助命

午前中に撮影して他を回り、帰りにもう一度通ってみると・・・

お地蔵さんに、木漏れ日がスポットライトの様にあたっていました!

木漏れ日がいい感じです。

微笑んでいる様ですね。

五月橋から名張川に沿って二キロ程の所に大川遺跡があり

その対岸の岩にに大きな地蔵磨崖仏と十王磨崖仏が彫ってあります。

三重県上野市治田

上流に出来た高山ダムのため水位が変化します

多いときは地蔵の胸元辺りまで水没します。

現在

大川遺跡の所にキャンプ場が出来ていました。

地蔵の右は太山王、左は閻魔王、その左に十王が彫ってあります。

色の変わっている所が最近の最高水位だと思います。

天王道と呼ばれる古道があります。

そこに幾つかの石仏と道標があります。これはその内の一つ。

山添村西波多

双仏石ですが地蔵か阿弥陀かよく判りません

左 天王を経て伊賀うえの

昔の話を聞いたことがあります。

このあたりの村からは一番近い町は伊賀上野なので祝言やお葬式があると

数人で、歩いて伊賀上野へ買出しに行ったそうです。

今は名阪国道が通って山添村は僻地ではなくなりました。

ここから山越えになります

勝原の村はずれ、川べりの岩に六地蔵が彫ってあり

同じところに珍しい富士講磨崖碑が彫ってあります。

山添村勝原

六地蔵

双体地蔵と富士山・浅間供養碑

阿弥陀仏

磨崖の富士講碑は非常に珍しい貴重な物です。

助命の村の寶蔵寺墓地に丸彫りの地蔵石仏があります。

もとは菩薩磨崖仏がある番屋の辻に立っていた物です。

三つに破損したうえに光背も損失しています。

寶蔵寺

防犯対策?

助命の番屋の辻と呼ばれる三叉路に露出した岩肌に

土地の人が馬頭観音と呼ぶ菩薩立像が彫られています。

山添村助命

現在

黒い苔様の物が付いてしまっています

早朝のみ陽が当たります

村の人は馬頭観音と呼んでいるようですが、光背上面の種子により

養蚕を守護する馬鳴菩薩を彫った物だそうです。

昔と同じ場所にありましたが周りの状況の変化に戸惑うばかりです。

道路の拡張、看板、等 ・・・

手作りの説明板っていいですねぇ

伏拝の道筋、道の下の河畔にあるので余り気づかれない地蔵磨崖仏でした。

大正初年までは地蔵磨崖仏の前に道が通っていたそうです。

地蔵磨崖仏の前の道は歩くための道なので、とても細く、後ろが川のため撮影が困難でした。

山添村伏拝

地蔵磨崖仏の周りの環境は更に変化して、昔の車道は又もや廃道になり

地蔵の前の河川は埋め立てられて車線つきの広い道路に変わり

新旧の道路に挟まれた形になり、昔の面影は微塵も無くなってしまいました。

道路から見下ろす様になってしまいましたが・・・

下に降りてみると昔と変わらないお姿でした。

近くの田んぼのススキが、午後の日差しで輝いていました。