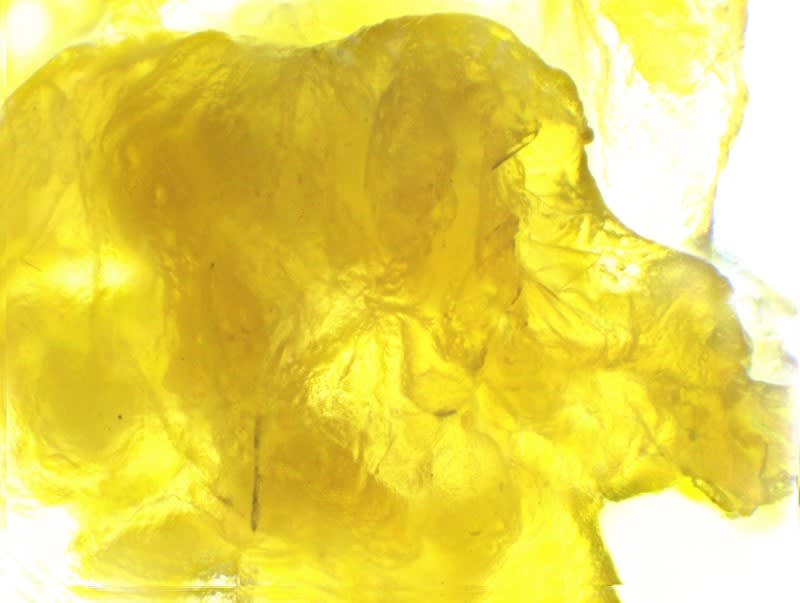

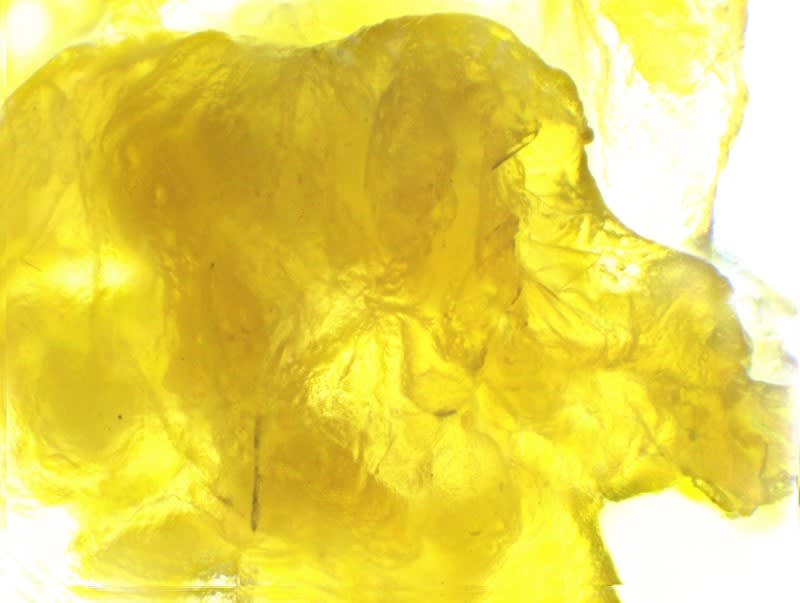

昨年から継続課題だった、アメフラシの卵のサイズ。

大きな0.11mmの丸は、小さな卵の粒が集まったものだと思う。小さな粒は0.002~0.007mm程。

ちなみに日本人の髪の毛の太さは、だいたい0.08~0.1mmくらいらしい・・

~0.007mmは、平均よりも細い栄養失調気味の細い髪の毛の太さの1/10という感じか・・?

ご無沙汰しております・・

若い頃は、忙しいこと=不平や不満でしたが、老化を感じる今では、忙しいこと=おそらくありがたいことなんだろうなと思う今日この頃・・・

詰め込み過ぎ(ブログ放置)でネタもいろいろありますが、本日はできる限り絞り込んで、まずはアメフラシの卵から・・

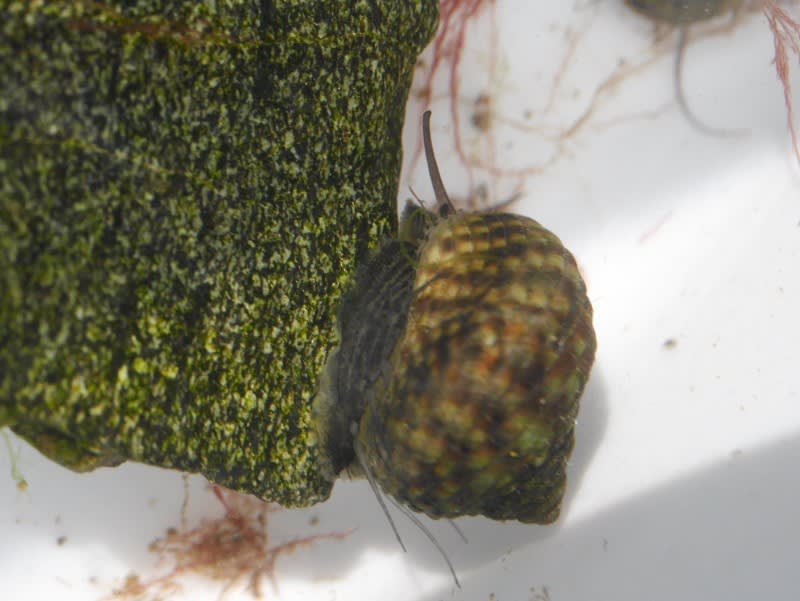

春になり、明るい時間に潮も引き、海辺の徘徊も快適になってきた。

早くもアメフラシの卵が漂着していた・・

陽射しに輝き・・・キレイな小判でも見つけたような気分だった(笑)

拡大・・・

「貝のからだ」によると、「産みたての卵は白く、5日程で黄色くなって、中のベリンジャー幼生が分かるようになる・・」とのことだったけど、幼生はおろか、卵の粒すらもよくわからなかった。

直径数cmのマヨネーズカップに入れて、少し持帰った。

まずは実体顕微鏡・・カエルの卵と同じように、透明な膜につつまれた管の中に卵が入っている。

でも、カエルの卵のような大きな粒は、多数の卵の粒が集まったもののように感じる。

拡大・・・

更に拡大・・

透明な管の幅(直径)は約2mm弱。やはり小さな粒が集まって丸い卵状になっているように感じる。

続いて光学顕微鏡・・

卵が入っていた透明な管の膜は、とても薄いけど丈夫で、先端が0.03mmとされる安物激細ピンセットと、それ以上に太い文房具用カッターではきれいに切れず、何とか破った切り口と放出した粒や塊を観察。

こぼれ出た粒々と粒が集合したような丸い塊・・

更に拡大・・

実は、この顕微鏡観察は、持ち帰った日から何日か経っており、小さな粒の内部は確認できなかった。

で、計測値が冒頭の写真。

V=4/3πr³ 球の体積で、乱暴に計算すると・・直径が、1粒平均5㎛、塊が110㎛なら、塊の中の卵数は1万個ほどか?

管の直径が2mm弱なので、仮に1mmの長さに1万粒の塊が10個なら10万粒。

管の長さが10cmなら1000万粒になってしまうのではないのだろうか・・?

卵塊の長さは軽く10cmを超えていると思うから、恐ろしく低い生存率だ・・・アメフラシ恐るべし。。

ちなみにアオサについていた謎の卵塊では・・

マクロ写真だけでも、卵一粒一粒が分かった。大半は孵化後の殻だったけど、残っている中身らしきのも顕微鏡で見てみなければ・・魚のような気がするけど、既に1週間以上経つ干物でどこまで迫れるのだろうか?

それにしても顕微鏡観察は時間が掛かる。

カメラや顕微鏡の性能以上に、観察試料の作成など、観察能力による部分が大きく、もっともっと経験を積まねばと思う。

続いて・・名古屋港水族館のHPに「研究・教育」というサイトができていた。

生き物調査から学会発表や+論文や著書など、12個のバナーがあり、なんだかすごそうと期待して見て、がっかりした。どのバナーも内容が薄く・・・

生き物調査では、開館から30年を超える歴史がありながら、2回の調査についての記述で、過去からの変遷や定期的な調査の有無すらも記されていない。

「この時は見つかった」というだけの散発的な論文よりも、簡易な環境DNA調査などによる水族館としての定期的な取り組みの結果が公表されることに期待したい。

更に悲しかったのは、学会発表・論文・著書のバナーをクリックしたページ。著作権が水族館にないから仕方ないとはいえ、閲覧もできない過去の成果を羅列しただけ。

一般の人が閲覧できない研究発表の件数を自慢するようなことよりも、従来から飼育員によって綴られている分かりやすい日記を、分野別にまとめたり検索しやすくするような継続的な努力に期待したい。

「研究・教育」と名乗るのなら、葛西水族園並みのことをしてほしいと思う。

↓こんな企画を是非、名古屋港でもやって欲しい!!!

最後に、忙しい理由のひとつ・・卓球のラケットを新調した。

使用していた安物は、JTTA公認品ではあったものの弾みが弱すぎて、メンバーのほぼ全員からダメ出しをくらい、卓球専門店にて購入。

ラケット上で球をポンポンするだけで、違いが分かるほど弾んだ。

ほぼ同時に再開したバドミントンも参加者中最も下手なレベルだけど、体を動かして会話ができる運動は楽しい。

頑張らねば・・

以上、本日もご覧いただき、ありがとうございました。