狩勝とは、「石狩国」と「十勝国」から1文字ずつ取ってなづけられたものである。峠の頂上(644m)には、十勝毎日新聞社の初代社長である林豊洲氏が作詞した「十勝小唄」の歌碑が建っている。

「ランランラントセ金が降る十勝の平野に金が降る」で始まる十勝小唄は、十勝を象徴している民謡で、金が降るとは雨が降ることにより豆が育ち、十勝に潤いをもたらすからである。林豊州氏にとって降る雨が、お金のように見えたのであろう。

大正時代、「あずき相場」と言って十勝産のあずき価格が相場をけん引した。日本のあずき(小豆)は約8割以上が北海道産、そのうち3割が十勝産である。

関西で売られている“十勝大福”のあずきも十勝産のあずきが使われているそうである。十勝小唄は1927年、狩勝峠が「日本新八景」に入選したのを記念に作られました。

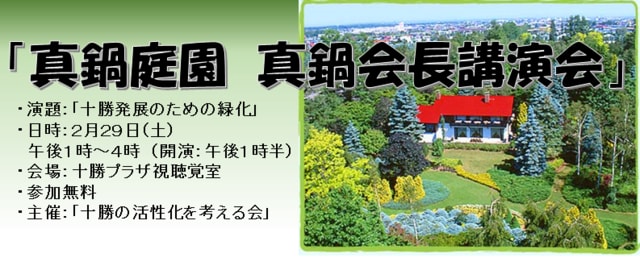

「十勝の活性化を考える会」会長

注)日本新八景

日本新八景とは、1927年に、大阪毎日新聞社、東京日日新聞社主催、鉄道省後援で、一般からの投票をもとに、最終的に当時の名士により審査選定された、日本を代表する8つの景勝地。

山岳、渓谷、瀑布、温泉、湖沼、河川、海岸、平原の8部門について、まず、一般からのハガキ投票を募り(4月10日 - 5月20日[1])、各部門の投票数10位までが候補地として選抜された。

なお、紙面の見出しに書かれた「投票注意」として、既に世間で認知されている日本三景と富士山や、人工的名勝(例として後楽園と錦帯橋が挙げられた)は対象から除外することが提示されていた。

その後、文人、画家、学者、政治家等の名士による審査で八景を決定した。

ちょうど一般の国民が観光に目を向けるようになった時期に行われた日本新八景の選定は、広く国民の関心を集め、投票総数は当時の日本の総人口の1.5倍にもなる約9,300万通に及んだ。

ハガキ投票の渓谷部門で1位となったものの八景の選に漏れた天竜峡(日本二十五勝には選ばれた)の地元では、審査の不公正を訴える形で、東京日日新聞の不買運動も起こったという。

【日本新八景】

- 海岸:室戸岬(高知県)

- 湖沼:十和田湖(青森県・秋田県)

- 山岳:温泉岳(雲仙岳)(長崎県)

- 河川:木曽川(愛知県)

- 渓谷:上高地(長野県)

- 瀑布:華厳滝(栃木県)

- 温泉:別府温泉(大分県)

- 平原:狩勝峠(北海道)

(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)