今回は、新聞でも報じられた教員への戒告処分と、私が見聞した現場の実態から考えたい。

まず、前者であるが、簡単に言ってしまえば以下のとおりだ。

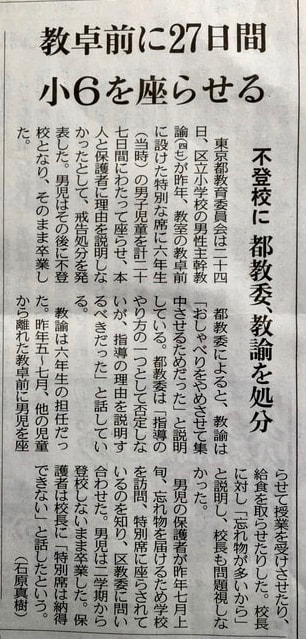

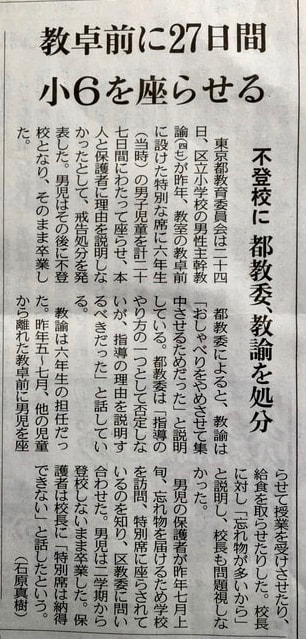

・授業中におしゃべりをやめない小六の男児を、指導のために教卓前の「特別席」に座らせて27日間授業を続けた。

・保護者は親子に説明がなかったとして、教育委員会へ苦情申し入れをした。

・男児はその後、不登校になったまま卒業した。

・教育委員会は40代の男性教員を戒告処分とした。

新聞報道だけでは詳細は不明だが、少なくとも担任は男児自身には理由を告げているはずだ。

(「これこれこういう理由により、あなたをこうします」的な言い方はしないにしても)

また、子ども自身が何よりも「特別席」に回された理由は分かっているに違いない。

彼がこの事実を親にどのように伝えていたかは不明だが、「保護者にも息子にも理由の説明はなかった」とする保護者は、何らかの情報を子どもから得ているはずだ。

それにしても、この事例にはいくつも疑問な点がある。

・保護者は教育委員会に訴える前に、担任と何らかの話をしたのか?

・担任は学年や管理職と何らかの情報を共有したのか?

・教育委員会は、処分の前に当事者からどのような具体的聞き取りをしたのか?

そうした段取りがとられたか否かは別として、「特別席」で戒告処分とはいかがなものだろうか?

また、先輩のこうした事例を見て若手教員はどう感じるだろうか?

そもそも近年、このように授業中に私語が収まらず授業進行が滞ったり、勝手気ままに動き回る子ども達が増えてきているような気がする。

私がサポートで入ることがある、若い女性担任のクラスがまさにそうである。

一昔前なら、「うるさい! 廊下で頭を冷やしなさい!」くらいの言葉掛けをする教員は珍しくはなかった。

「体罰に該当する」とか「学習権を保障しないことになる」とか「教師として指導力不足だ!」とか言われる昨今の状況は、教員にとっても受難の時代だと思う。

「うるさい!」と一喝しただけでも問題になってしまうかもしれない。

担任が「特別席」で指導しようとしたのは、教室内で可能なせめてもの対策だったのかもしれない。

この事案を「教員の指導力不足」として済ませてよいのだろうか。

戒告処分で済ませてしまう教育委員会。

現場は萎縮し、指導をますます困難にさせるだけだ。

(つづく)

<すばる>

まず、前者であるが、簡単に言ってしまえば以下のとおりだ。

・授業中におしゃべりをやめない小六の男児を、指導のために教卓前の「特別席」に座らせて27日間授業を続けた。

・保護者は親子に説明がなかったとして、教育委員会へ苦情申し入れをした。

・男児はその後、不登校になったまま卒業した。

・教育委員会は40代の男性教員を戒告処分とした。

新聞報道だけでは詳細は不明だが、少なくとも担任は男児自身には理由を告げているはずだ。

(「これこれこういう理由により、あなたをこうします」的な言い方はしないにしても)

また、子ども自身が何よりも「特別席」に回された理由は分かっているに違いない。

彼がこの事実を親にどのように伝えていたかは不明だが、「保護者にも息子にも理由の説明はなかった」とする保護者は、何らかの情報を子どもから得ているはずだ。

それにしても、この事例にはいくつも疑問な点がある。

・保護者は教育委員会に訴える前に、担任と何らかの話をしたのか?

・担任は学年や管理職と何らかの情報を共有したのか?

・教育委員会は、処分の前に当事者からどのような具体的聞き取りをしたのか?

そうした段取りがとられたか否かは別として、「特別席」で戒告処分とはいかがなものだろうか?

また、先輩のこうした事例を見て若手教員はどう感じるだろうか?

そもそも近年、このように授業中に私語が収まらず授業進行が滞ったり、勝手気ままに動き回る子ども達が増えてきているような気がする。

私がサポートで入ることがある、若い女性担任のクラスがまさにそうである。

一昔前なら、「うるさい! 廊下で頭を冷やしなさい!」くらいの言葉掛けをする教員は珍しくはなかった。

「体罰に該当する」とか「学習権を保障しないことになる」とか「教師として指導力不足だ!」とか言われる昨今の状況は、教員にとっても受難の時代だと思う。

「うるさい!」と一喝しただけでも問題になってしまうかもしれない。

担任が「特別席」で指導しようとしたのは、教室内で可能なせめてもの対策だったのかもしれない。

この事案を「教員の指導力不足」として済ませてよいのだろうか。

戒告処分で済ませてしまう教育委員会。

現場は萎縮し、指導をますます困難にさせるだけだ。

(つづく)

<すばる>