日本建築の屋根は、葺き方や形状以外にも様々なデザインの工夫があります。屋根の見どころを理解するために知っておきたい用語をピックアップしてお話しします。

1)平入り(ひらいり)/妻入り(つまいり)

建物の外周4面の内、「大棟」と並行する面、一般的には長方形の長い方の面を「平(ひら)」と呼びます。一方「大棟」と直交する面、一般的には長方形の短い方の面を「妻(つま)」と呼びます。平入り/妻入りとは、建物の長短どちらの面に入口が設けられているかを指します。

切妻造の町屋建築で「平入り」の場合、道路に面して屋根が整然と並んで見えるため街全体としての景観の美しさを強調できます。「妻入り」の場合は、道路に対して妻面が直立するため、個々の建物の存在感を強調できます。

なお江戸時代の京都の街家では、道路に面した建物の長さに応じて課税されたため、長方形の短い方の面から「平入り」する家屋も多くなっています。「鰻の寝床」と言われる奥行きが長い建物です。

「妻」とは、中心に対する「端」を意味する言葉で、「刺身のつま」は同じ語源です。「配偶者の妻」は、夫婦の寝所を指す「つまや」が語源です。

【Wikipediaへのリンク】 平入り・妻入り

2)破風(はふ)

屋根の妻側の垂直面、もしくはそこに施す装飾のことです。日本だけでなく東アジアで広く造形されています。建物で目立つ入り口や屋根の意匠を競った芸術であり、建物鑑賞の見どころになることがよくあります。

切妻造と入母屋造には「破風」は必ずありますが、屋根部分に垂直面がない寄棟造には原則ありません。しかし屋根面の中心や入口の全面に小さな切妻屋根(=破風板(はふいた))を設置して破風を設けるケースが、近世の神社や城郭建築を中心によくあります。

破風の例:姫路城天守閣

「千鳥(ちどり)破風」は、屋根の勾配の上に直線の三角形の小さな屋根を設置したものです。左右に二つ並べたものは「比翼(ひよく)千鳥破風」と言います。ほとんどの城の天守閣にあります。デザイン性はもとより、破風の中に小窓を設けることによって屋根の中の死角を少なくする軍事上の意義があると考えられています。

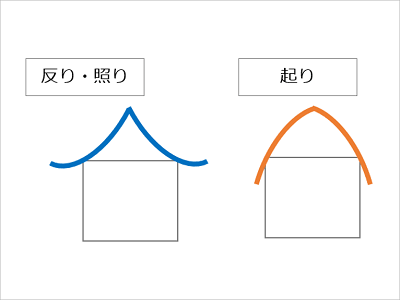

「唐(から)破風」は、屋根の勾配が千鳥破風のように直線ではなく、起んでいるものをいいます。アジアにはなく日本独自の破風です。神社・城郭に加えて、仏教寺院や邸宅の門や玄関にもよく用いられます。また祭りの山車や仏壇、墓石など幅広く意匠に採用されています。日本人が最も好んだ建築デザインのテクニックと言えるでしょう。

向唐破風の例:祇園祭・大船鉾

なお写真の姫路城の唐破風は、厳密には「軒(のき)唐破風」と呼びます。屋根の先端の中央部分を膨らませるように設置した破風です。一方「向(むこう)唐破風」は屋根の中間に設置するのではなく、妻側の垂直面の前面に付加するよう設置したものです。小さな屋根が建物の前にちょこんと立っているイメージです。

【Wikipediaへのリンク】 破風

3)懸魚(げぎょ)

懸魚の例:宇治上神社・拝殿

懸魚(げぎょ)とは、破風部分に取り付ける装飾を施した板のことです。火除けの意味があります。瓢箪形・ハート形・かぶら形などデザインはとても多種多様です。その建物以外に同じものを見つけるのは至難の業だと思われます。フェチになる人も結構います。

【Wikipediaへのリンク】 懸魚

4)軒(のき)、庇(ひさし)

ともに日常会話の中で比較的よく出てくる言葉だとお感じになる方が多いと思いますが、案外正確な意味がわからないものです。「軒(のき)」は、建物の壁から張り出した屋根の先端部分を言います。「庇(ひさし)」は、現代の意味としては、窓や出入り口の上に取り付けられる日除けや雨除け用の小さな屋根のことです。

「縁側に座って庭を鑑賞する」際にもこのスペースを活用します。日本人にとって、また日本美術を楽しむにあたって、世界でも稀有なとても大切なスペースです。

寝殿造の基本形

「庇(ひさし)」は、歴史的建造物では少し異なる意味でとらえるのが一般的です。日本固有の建築スタイルとして初めて定着した平安時代の「寝殿造」では、建物の中心である「母屋(おもや)を取り囲む外周の間」を指しました。寝殿造は壁がないため室内外の境界があいまいでしたが、「庇」は建物のもっとも外側の空間を指すことには変わりがありません。

そのためおおむね江戸時代以前の歴史的建造物の場合は、「軒」「庇」は同じ意味だと解釈して差し支えありません。よほどのプロの建築家や研究者でない限り大丈夫です。

【Wikipediaへのリンク】 軒

【Wikipediaへのリンク】 庇

5)裳階(もこし)

法隆寺五重塔、一番下が「裳階」

裳階(もこし)とは、本来の屋根の下部空間、すなわち軒下の壁に付けられた庇のような小さな屋根ことです。仏教寺院や天守閣で用いられます。風雨から建物を護るのが本来の目的ですが、実際より多層に見えると、より優美な印象を与えるようになります。

仏教寺院の塔の場合、写真例の法隆寺は五重塔、すなわち5層=5階建てですが、一番下に「裳階」があるため一見六重塔に見えます。

- 仏教寺院の塔の層の数はすべて奇数

- 裳階は、本来の層の屋根の下から上に進む優美なラインと比べて凹凸感が否めない

といった見分け方がありますが、なれるまではわかりにくいでしょう。

【Wikipediaへのリンク】 裳階

6)屋根のかざり

屋根の先端には様々な装飾が施されています。とても多様なデザインが楽しめることもあり、ファンが少なくありません。

東大寺・大仏殿(紫色で囲んだ部分)の鴟尾

姫路城の歴代の鯱

鴟尾(しび)や鯱(しゃちほこ)は、瓦屋根の最も高い位置にある大棟の両端に付けられます。いずれも魚が水面から尾を出した姿がデザインの原型で、中国から伝来したものです。火除けの意味があります。鴟尾はお寺で、鯱は城で主に見られます。素材は瓦・石・木・青銅など様々です。

【Wikipediaへのリンク】 鴟尾

【Wikipediaへのリンク】 鯱

京都・泉涌寺の名物「目が光って見える鬼瓦」

屋根の様々な先端部に取り付けられる鬼瓦(おにがわら)には、厄除けの意味があります。家紋など、デザインが鬼の顔でなくとも、先端部に付けられる瓦はすべて鬼瓦と呼びます。お寺から住宅まで瓦屋根の和風建築には広く見られます。

【Wikipediaへのリンク】 鬼瓦