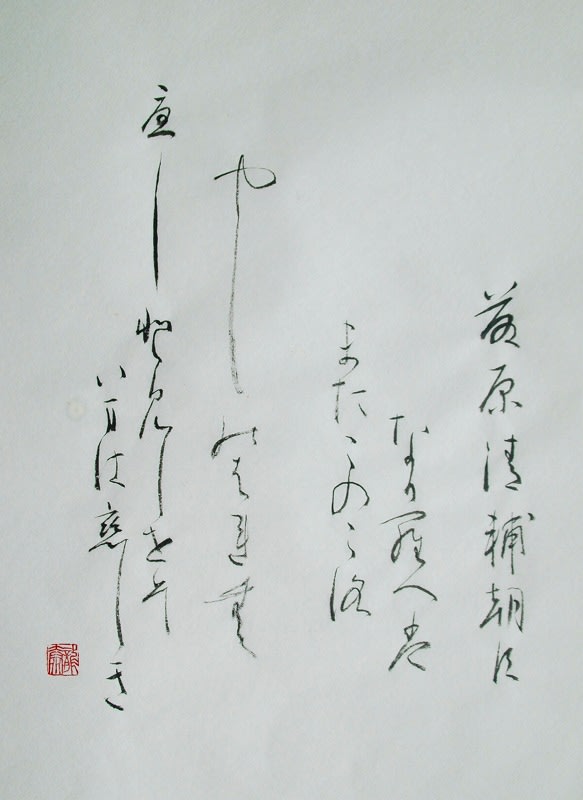

ながらへばまたこのごろやしのばれむうしと見し世ぞいまは恋しき

これから先もっと生きながらえたならば今のことが懐かしく思い出されるだろうか、生きるのも辛いと思った昔が今では恋しく思われるのだ

藤原 清輔(1104年 - 1177年)

藤原北家魚名流。初名は隆長。父は藤原顕輔。母は高階能遠の娘。同母兄顕方、異母弟に重家、季経、義弟に顕昭。子に清季。

父から人麻呂影供と六条藤家を継ぐ。御子左家の藤原俊成と対立関係にあった。六条藤家歌学を確立し、平安時代の歌学の大成者である。

「千載和歌集」他の勅撰和歌集に入集。家集に「清輔朝臣集」、歌学書に「袋草紙」「奥義抄」「和歌一字抄」がある。

これから先もっと生きながらえたならば今のことが懐かしく思い出されるだろうか、生きるのも辛いと思った昔が今では恋しく思われるのだ

藤原 清輔(1104年 - 1177年)

藤原北家魚名流。初名は隆長。父は藤原顕輔。母は高階能遠の娘。同母兄顕方、異母弟に重家、季経、義弟に顕昭。子に清季。

父から人麻呂影供と六条藤家を継ぐ。御子左家の藤原俊成と対立関係にあった。六条藤家歌学を確立し、平安時代の歌学の大成者である。

「千載和歌集」他の勅撰和歌集に入集。家集に「清輔朝臣集」、歌学書に「袋草紙」「奥義抄」「和歌一字抄」がある。

| 石川九楊の書道入門―石川メソッドで30日基本完全マスター石川 九楊芸術新聞社このアイテムの詳細を見る |

| 一日一書石川 九楊二玄社このアイテムの詳細を見る |

| 石飛博光のステップアップ現代書道 (NHK趣味悠々)日本放送出版協会このアイテムの詳細を見る |