趙孟フ(1254-1311)

字は趙子昂。

宋の太祖の流れを込む宋王室の後裔である。

宋滅亡後、隠遁していたが、その才幹を認められ、

元の世祖から五朝に仕える。

弁にたけ学に通じ、眉目秀麗、、書画詩文に詳しく、

所謂、当時のスターであったらしい。

管夫人と呼ばれる彼の夫人は才色兼備をうたわれ内助の功のお方と知られている。

ご本人の趙孟フ、趙子昂と言った方が通りが良いかもしれない。

天分に恵まれ、元代では右に出る人は居ないとまで言われた傑物であった。

顔真卿以降、王羲之の典型を破り、

宋の、蘇軾、米元章、黄庭堅と新しい書風に走っていたが、

元時代の入ると懐古主義が風靡し王羲之への回帰が叫ばれ、

趙孟フがそのの活動の中心人物であった。

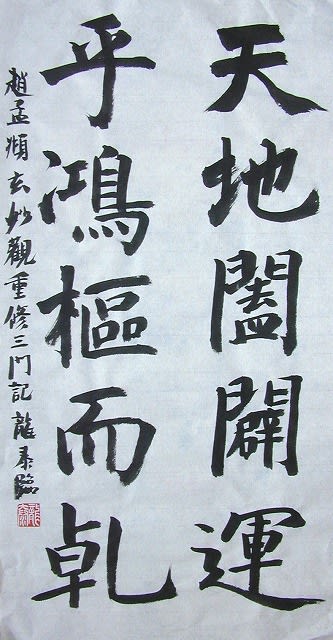

玄妙観重修三門記

玄妙観は現在でも蘇州城内に現存する。

三門を修復した由来を記した原稿である。