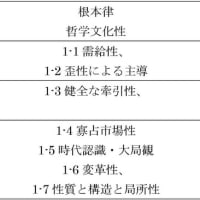

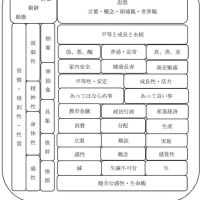

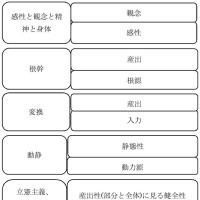

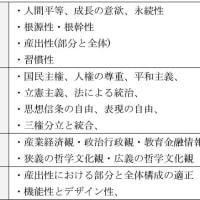

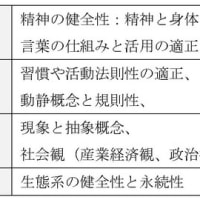

生物を育てる事に喜びを抱けるような感性にあって健康な主体性が浮かび上がる。種を蒔き水をやり、芽が出て茎が伸び枝葉と果実がなり、それを人間が食べ栄養に回り老廃物を輩出しながら、力が起こり、何がしかの育成や成長へと投じ生産物が作られ、それを受容する人々の力に回り、更に他の対象の力へ及ぶ生の循環と連鎖性が広がり、大きな利益を作る体系が起こる。これがプラス基調の生の循環となって、より良き生の導出を果たす生態系と広がる。略奪性の発想が強まると、外界に有用なエネルギーの産出よりも、外界から奪う発想と力が投じられ、負の心象が発生する。その負の意識が他の所へと回り、自己がされたような悪性の作為を投じ負の連鎖と拡大の循環が強まる。負のスパイラルの生態系に嵌り、外界への不信感を高めた内外関係を基調とする社会空間が作られる。「育て作る事」への喜びを抱ける感受性に基礎の健全性が出現し、プラス基調の生態系と循環の仕組みが広がる。「盗み奪う事」への発想との対照的な性質が起こる。人間の根本性の適正への認識が固まり、内外との関係性を作る算式と定まり、特定観の形成と間接的な広がりを産む全体性の観念へと及ぶ習慣や規則性の常態を持って、長期的な利益の実現と解される。人間の性質面に対する不動的な基準が定まり、普遍的な基準となって、固定概念に組み込まれ、時々の状況に対面し良し悪しの評価を産み、良きは増進・悪しきは改良の作為に回る。これらの結果と反省と改善の熱意が持続し、より良き方法や領域観を形成し、領域概念から現象を作る力に回る。やっては壊す繰り返しをやる規則性や、「泥棒をやりながら大丈夫?」等という性質には根本的な感受性にどこか歪な症状が映る。育て作る事への願望が乏しく、盗み奪う事を基調とした感性が浮かび上がる。根本的な性質面の良し悪しに長期的な基準が映し出される。性質面から、どのような未来を作るかの予測に回り、プラス型の想定が浮かび上がるかによって、エネルギーの質と注ぎ方が変わる。これらが主体性の中枢面に相応する。良好な中枢性を作り出せるかに、価値の根源性が出現する。良い生物を作り上げられるか。教育や生産の成果が測定される。特定生産事物に留まらず、作り上げる人間を作る観点が起こり、教育等という生産領域が生まれる。教育の在り方に対する基本原理となる意図する主体性像の見解が動力基盤性になり教育哲学や文化等という概念を産む。この抽象性の主体性像に対し、具象的な様式の整備が進み実際性を生み感性の実感に回る。生産的な立場のみならず、需要者としての各種効用感の抱き方を含み、需給性や社会性に反映される。良い生産者と良い需要者を持って良い生活者等という広い立場が形成される。普遍的完結性の主体性像が描かれる。生産者としては優れていても、需要者としてどこか歪であると、健全な根の性質から外れる。良好な生活者なる包括概念が生まれる。経済面と政治面と教育面を併せ持つ主体性像となって、健全な主体性像が生まれる。標準形に対し各種の個性が起こり、一長一短に対し、標準像へ及ぶ相互補完性や相乗性へと力が向い健全な感性を遂げる。普遍概念と特定観を含んだ動静の規則性が進む。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます