1-1身近な社会活動

製品・サービスについて、売価が決まる。これを造るに関わる費用が算定される。そして、売上から費用を引いて、集団協働行為においての付加価値となる利益が残り、これを設備や道具、人員、知的情報の入手へ回して、さらによりよい製品サービスを作り、売上を広げる持続的な活動へ及ぶ。この集団協働活動の良し悪しを伺う観点が精査される。売上に対する経費の割合から収益性の良し悪しが測定される。一過的な売り上げによらぬ、反復的な製品サービスを作り上げる力が備わる事について、安定した事業と見做される。製品サービスの伸び率を伺い、成長力を持つ技術であるか、成長性が問われる。これらの直接的な活動を総合して、人間一般なる良性像や生態系の永続性という観点から事業活動の良し悪しを問う健全性の観点が起こる。

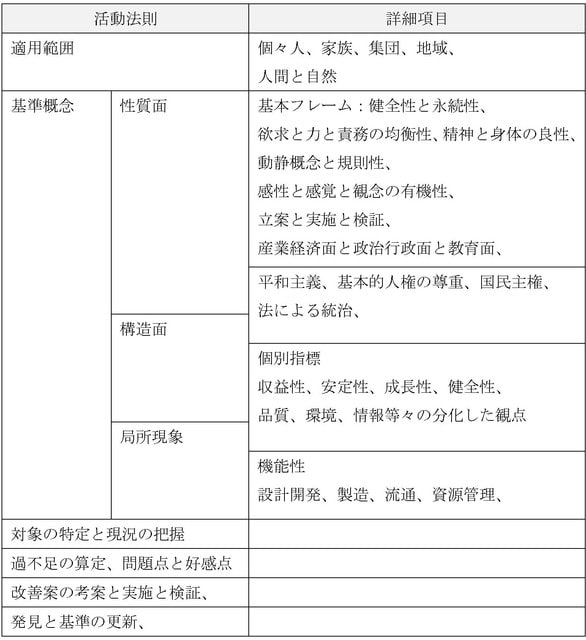

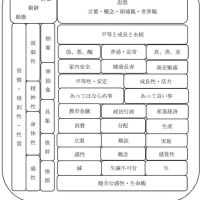

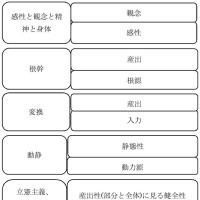

表1

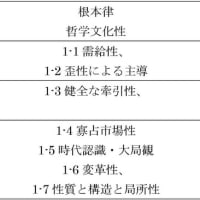

売価に対して、あまりに経費が少ないと、暴利という状況になり、拾ってきたものや盗んできたものに値を付け第三者に転売する性格が映し出される。健全な感性を欠いた収益性は、仮に成長性があっても、安定性が乏しく、そして、健全性が満たない。事業者の体質が、人間一般なる良性に対して、歪な欲求を強め、性格の悪化が映るような現象が出現すれば、適当な社会的制約を課して、人間の歪性に及ばせぬ作為が求められる。直接的な事業活動から浮かび上がる健全性と共に、間接的な因果性に起こる歪性の広がりという面を含んで、供給者と顧客の関係のみならず、協力事業者、従業員と使用者、株主や金融、地域住民等の利害関係者を含んで、歪性と健全性の測定と判定へ及ぶ。短期的な収益性で優れた状況にあるか、多面的な観点が挿入されて、適正利益の算定へ回る。こうした想定が描かれて、「健全性」という指標と中身について、良く思慮の練られた尺度や観点と体系の構築へ及ばせ、広く万人的な尺度へ提起し、かつ適正なインフラを担われる機関や人々への基準の提起を果たし、基準の向上と適用による利益を作る過程と循環が起こる。内部の歪な仕組みから、外部へ不利益を付け回すような現象が起これば、他を選択する自由が進み、自浄性が回る。寡占的な需給構造により、この自浄性が回らぬと、歪性が広がり深まって、空間としての歪性を招く。生態系の破滅的な状況を齎せる予測が起こり、適正な対応に狭まれる。このような文脈が多くの人々の日常性と(健全性=文化)との接点となり、文化なる抽象概念について、具象性を高める切り口が作られる。短変数物質化の体質が強まるほどに、活動を測定する指標の偏りを招き、中長期の良性を破壊する現象への危惧が高まり、適正な観点を起こし、良性を判断する事に及ぶ。妙に偏狭化や細分化が進んで、総合性の観点が萎み、短期的な因果と効用への意識が強まる事における悪性や問題が生まれる事について、適正な施策を起こし、変わらぬ良性の維持と向上へ回す力が起こる。このような生産性も、万人同一の欲求に根強く残るものと思われる。集団協働活動が身近な主体性の良し悪しを問う主要な観点を生む。個人と集団、集団と外部関係、直接間接の因果性」から、領域観が起こり、領域としての活動に、収益性、安定性、成長性、健全性という指標を設けて、良し悪しが測定される。直接的な製品サービスの良し悪しに留まらず、活動全般に対して、適正基準概念を設け、実際現象を適用し、観念と皮膚感覚を対照して、真相真価を算定する型枠と規則性を生む。

1-2健全性と文化

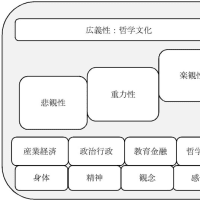

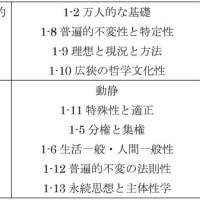

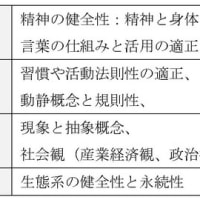

これを基礎づける根源的な観点が、「人間や生態系の適正」という側面を指し、感性と感覚と観念の有機的な連なりをもって、変わりづらい人間の良性を持続させる。「精神性と身体性」や「感受性と感覚」これらを測る概念と現象の適用を果たし、適正と過不足を測定し、問題は改善し、好感は伸ばすような力が加えられる。

1-3主体性の範囲と基準と適用

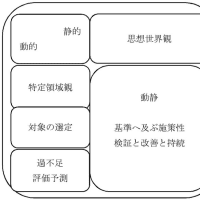

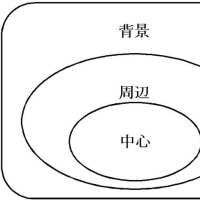

個々人、家族、集団、地域社会、そして、人間と自然といった各領域と領域の連なりや合算により、限定的領域から広がりを持つ対象範囲の概念が形成され、それらを測定する根本的な観点と枝葉の観点を設けて、領域の適正を制御する創造力の規則性を生む。感性と感覚と観念というミクロ的な基準と原型をもって、感性と頭と体、立案と実施と検証、理念と制と検証、産業経済と政治行政と教育、等の動的側面についての観点が挿入されて、対象範囲に適用し良し悪しの測定と適正化に回す管理運営がなされる。この中に、「収益性、安定性、成長性、健全性」という指標を設けて、静態と動態と動静の基礎的枠組みをもって、算定と適正化を遂げる。

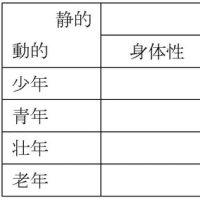

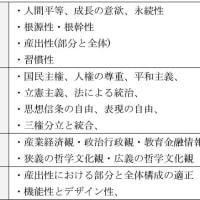

表2

1-4例示:基本原型と対象範囲と適用と適正評価と適正化

例えば、体と頭と感性というミクロ的原型を基礎概念として、主体性や領域観の基礎認識が作られる。これに対して、空間の広がりを生む、産業経済と政治行政と教育といった社会の大局観が形成される。身体的側面と頭脳的側面の活動と割合や相関について、原型図から現況を映し、歪性にないか、適性を判断し、健康な感性の測定へ連なる。政治行政という観点と適用による領域観が強く、産業経済面の領域観が弱いか、適正概念と適用を果たす教育的作用が回り、概念と感覚と感性の回る社会の大局観と測定と検証と制御に及ぶ生産法則が起こる。

1-5動静概念と規則性

質の形成と量の投入と適正量を持って健全性を生む。製品サービスの質の想定は、要素数と要素性を持って質と水準が規定される。これを作る費用面を勘案し適正な利益に及ぶ収支を想定し、外界との需給が生まれる。負担可能な売価の想定とサービスの質を擦り合わせ、需給が起こる。売価の想定に無理はないか、負担できる対象はどのような想定に及ぶか、総供給と総需要の想定を起こし稼働して検証し微調整を果たし安定需給へと進む。品質の想定に対して実際的な取引の検証を含んで質実が作られる。「あまりに、基準概念を多く取り入れて、売価が高まるか、経費が膨らみ利益が出ない」等と言う現況に対面する。動静概念と規則性を重ねながら各主体性の個別基準と適用と稼働の工程が進められる。理想が高い、しかし現況では難しい、妥当性を引き出し個々の基準と適用を果たす実際性を含んだ想定を持って健全性が起こる。基準の一様的な形成と適用に及ばぬ、個別最良性の観点が弱まると、歪な主体性を招き、頭と体の分断と歪な精神性を生む。盗みに走るような文化では、根の気質に疑念が強まる。虫けらの過剰な欲求と肥満な体質は取り締まりが必要となる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます