ある世代には思い出深い漫画かもしれない。

原作は高橋留美子で、同氏の青年誌デビュー作、である。

と言うか、小学館のビッグコミックと言うブランド誌は、元々、ゴルゴ13のような中年層等大人向け劇画を載せる雑誌として創刊されたが、その後、1980年にもっと対象年齢を下げた「スピリッツ」と言う月刊増刊号を出す事になる。

そして劇画志向だった本誌と異なり、スピリッツはもうちょっと漫画寄りの作品を揃えようとし、同社の看板雑誌、「週刊少年サンデー」の「うる星やつら」で、看板作家の地位まで登り詰めていた高橋留美子に白羽の矢を立てるのである。新雑誌の土台を支える作家として。

この作戦は当たり、また高橋留美子自身に対しても「うる星やつら」以外も描ける作家だ、と言う天才性を証明する結果となった。

なんせ80年代に入ると作家の囲い込みが当たり前となり、「同じ会社が出版する」雑誌同士でさえ作家を融通し合う、なんつー事さえも起こらなくなり、かつての手塚治虫や石森章太郎、永井豪のように「同時期に別々の連載を持てる」作家は皆無になってしまった。

担当編集者にしたって「自分の担当する作品」のクオリティが下がっちゃうのは勘弁、ってトコだろう、後の「バクマン。」で描かれた複数の連載を持つ事への「抵抗」と言うのは、「大変だ」以外に、この時代に培われた「囲い込み戦略」が遠因なのである。

その中での「天才」高橋留美子の登場はある意味センセーショナルではあったのである。久々の「ホンモノの漫画家」の出現だ。

そして「めぞん一刻」は高橋留美子の「もう一つの代表作」に成り上がるのである。

とは言っても一漫画ファンの読者としては。

初期の「月刊連載」の頃は良かったが。スピリッツの隔週化、週刊化に伴い、「うる星やつら」のパワーと言うかドタバタ度が落ちていくように感じた。

「日常生活」を基盤とする「めぞん一刻」の「バランス感覚」に、「非日常スタイル」の「うる星やつら」が侵食されていくように感じたのだ。

いずれにせよ、「美少女」がキーワード化した80年代に「自分より年上の女性」をヒロインに据えると言う、当時だと設定的にはかなりの意欲作だったのは事実である。

ある意味、後の「熟女ブーム」を先取りしたような設定ではある(とは言ってもヒロインの音無響子は主人公のたった2歳年上であるが)。

ただ、後に漫画家小林よしのりが「高橋留美子は母性の作家」と言った評に繋がる確固たる基盤は、この作品、そしてそのヒロイン像が作ったのは間違いないように思う。

そして、「めぞん一刻」は当時の「ちょっと拗れた」マザコン気味の男性ファンの心を捉えて大ヒットし、実写映画(1986年)にまでなるくらいだったのだ。

ヒロイン音無響子を演じるのは石原真理子。とんと見かけなくなった。ご無沙汰である。実はこの人、薬師丸ひろ子の初主演映画(「翔んだカップル」)で薬師丸ひろ子のライバルっぽい役でデビューする。そしてそのキャラと似たような「ちょっとキレた」、当時の言葉で言うと「プッツンした女優」、つまりプッツン女優として有名になったのだ。すなわち、この映画の最大のミスキャストは多分この人(笑)。音無響子の「未亡人の癖に」清純、ってのに全く合わないのだ。従って、このミスキャストの為、この映画は全く観たことがない(笑)

主人公五代裕作。演じるのは名優石黒賢、である(笑)。若ぇなぁ(笑)。そう、石黒賢の銀幕デビューは実はこの映画だったのである。

謎の人、四谷さんを演じるのは名優、伊武雅刀。この人、この頃から面白い役ばっか演ってんだよな(笑)。

オープニングでパンツ丸出しで走る、原作に忠実な六本木朱美を演じてるのは、なんと、クイズの女王、宮崎美子である(笑)。すっかりインテリ芸能人になってしまった彼女だが、実はデビューから数年は「お色気担当の」モデル/女優だったのである。そしてそう言う彼女じゃなければ「原作っぽい」六本木朱美にはならなかったんじゃないか、とは思われる。

これも結構原作に近い一の瀬花枝。演じるのはやはり名優藤田弓子である。この人も当時から変わらんなぁ(笑)。

キャスティングはヒロインを除くと結構はまり役を持ってきてるが、評論はせん。なんつっても観てないからである(笑)。

特に僕は、読みはするけど、熱狂的高橋留美子ファンってワケでもねぇから、別にお布施をする必要はないのである。

じゃあ、なんで映画を紹介したのか、っつーと、映画が問題なのではない。1986年と言う年が問題なのである。

この年、要するにめぞん一刻のアニメ化を皮切りに、ゲーム化、そして実写映画化、と立て続けにブロックバスターを起こしてて、今みたいな統制感はなかったし、小学館自体がどこまでコントロールする気があったのかはさだかではないが(場合によっては、アニメ/映画化権を得たキティ・フィルム側の企みだろう)、明らかに原初的なメディアミックスをこの年に仕掛けたから、である。

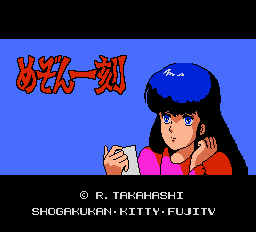

と言うわけで、市場にめぞん一刻のビデオゲームが出てくるわけである。

マイクロキャビン、と言うメーカーが作った、元々MSX用のアドベンチャーゲーム、「めぞん一刻」。その後、NEC PC-8801やPC-9801、SHARP X1に移植される。

・・・正直、プレイした事がないんで良く知らん。

いや、別に高橋留美子がどーの、って言う前に、僕ってあんま「漫画のゲーム化」とか「アニメのゲーム化」とか、それほど食指が動かないタイプなんだよね・・・・・・。うん。

でも当時、高橋留美子ファンとかお布施払ったのかね。

マイクロキャビンってメーカーはそんなに悪いメーカーだとは思ってないんだけど、「めぞん一刻」のゲームが「良い」のか「悪い」のか、そう言う評価も良く分からん。

一体どうだったんでしょ。

いずれにせよ、こうやって一種「メディアミックス」の一環としてADV「めぞん一刻」は誕生するのである。

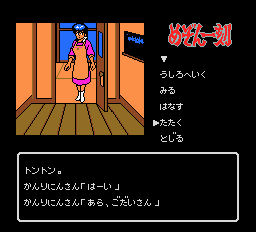

そしてその二年後の1988年。ボーステックと言うメーカーからファミコン向けにマイクロキャビンの作品が移植される。PC版は原作の高橋留美子の絵に寄せてるが、ファミコン版はアニメ版に寄せてる。そして、ファミコンとは思えないほどグラフィックは気合が入ってると思う。なお、ゲーム内容は殆どPC版と変わらない模様。

さらに一年後の1989年。マイクロキャビン自身によりPCエンジンへ移植される。もうCD-ROMは販売されていたが、やはりPCのソフトハウスには荷が重かったのか(笑)、Hu-Cardによる発売で、アニメも音声もなし。いいのだ、それで。ちなみに、何故かPC版に比べると絵は劣化してると思う(笑)。