森美術館で開催中の「六本木クロッシング2016 僕の身体(からだ)、あなたの声」にいってきました。

「六本木クロッシング」は、森美術館が日本のアートシーンを総覧する展覧会として3年に一度開催している展覧会です。

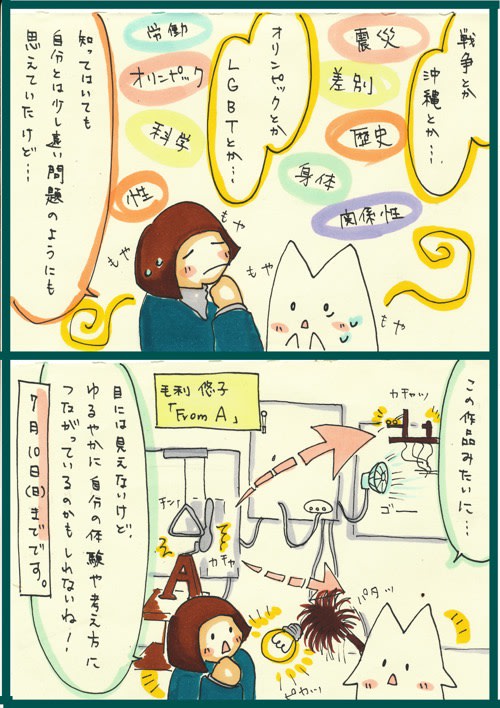

今回は、瞬間的に「面白い!」という作品よりも、一見よくわからないけれども気になって、家に帰ってからもじわじわとその意味を考えさせられるような作品が多いように感じました。20組のアーティストによる作品の中から、印象に残ったものをご紹介します。

■ 作品を通じて気づく、他人とのゆるやかな「関係性」。

会場に入るとまず目の前に広がるのは、昨年の日産アートアワードでグランプリも受賞された毛利悠子さんの「From A」。

(毛利悠子《FromA》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。)

タイトルの通り、左下にある「A」の文字の仕掛けを起点として、電気や風といった目に見えないものが伝達されることで次々と仕掛けが動いていきます。

(毛利悠子《FromA》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

とても小さな動きだけど信号がカタンと上がるのが面白いです。)

「風が吹けば桶屋が儲かる」かのように、目に見えない、緩やかな関係性を思わせる作品でした。

続いて野村和弘さんの「笑う祭壇」は、ボタンを投げて小さな台の上に乗せるという単純なゲームの参加型作品。

(野村和弘《笑う祭壇》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。)

このボタンを投げて、不安定な小さな台に乗せます。単純ながらかなり難しい…賞品があるわけでもなく、あまり勝敗も意識しないようなゲームに、年齢・国籍を問わずに皆が夢中になって遊んでいました。

(野村和弘《笑う祭壇》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

ランダムに散らばったカラフルなボタンが絵画のようにも見えてきます。)

このゲーム、的がとても小さいので複数人で一度に投げてしまったら絶対に乗せられないんですよね。だから個人プレーのゲームでありながら、常に周りの人を意識して、知らない人とも無言のコミュニケーションをとりながら遊ぶのがなんだか面白く感じられました。

■ 戦争、オリンピック、LGBT… 今ある課題に目を向ける。

課題があることは認識しながらも、普段友人たちと話すことを避けてしまうようなテーマも多くとりあげられていました。

藤井光さんの「帝国の教育制度」は、韓国の学生に戦時中の日本の軍隊や児童への教育の様子といったビデオを説明なしに見せ、その様子を演じてもらうという映像作品。学生たちが見ているビデオは私たちは見ることができないのですが、軍隊での拷問の様子や、一糸乱れぬ児童たちの行進などを戸惑いながら演じる外国人の様子を見るのは、なんだか良い心地がしませんでした。

でも、そのもやもやした気持ちはどこから生じるのか?と考えてみると… 歴史の授業で「戦時中、日本人は韓国人にひどいことをした」と教え込まれた記憶からの申し訳なさのようなものや、一方で、その「歴史をうつしたビデオ」は本物なのか?という疑問であったり。また、戦時中の教育と今の体育の授業が何も変っていないのではないかという戸惑いであったり… 実際には体験したことがない「戦争」と、自分の過去の経験や考え方がつながっていることを意識しました。

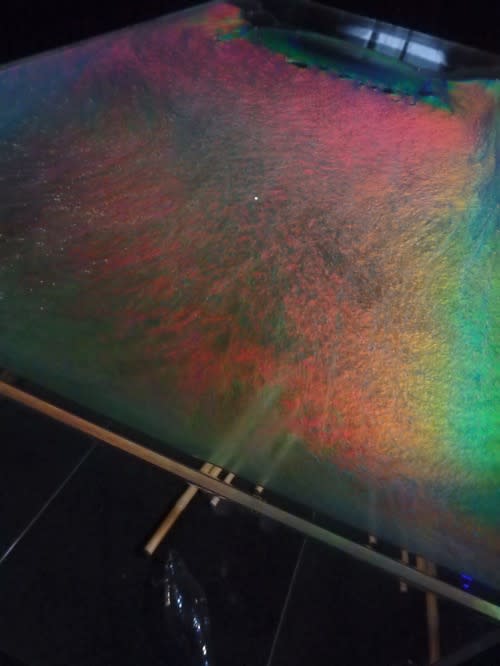

ナイル・ケティングの「マグニチュード」は、暗闇に光が浮かび上がる一見美しいインスタレーションでしたが、その内容は少し難解でした。おそらく、木の枝で液晶分子を、液晶で大地を、大地の上にプラズマで雷を表現していて、自然と科学技術の境目が実はあいまいなことを表現しているように感じました。

(ナイル・ケティング《マグニチュード》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

たくさんの展示物から構成された部屋全体が1つの作品になっています。)

「液晶・プラズマ」から発想するのはディスプレイ。ディスプレイが光るとその奥にある書籍が見えなくなる作品もあり、オーディオガイドの「本当はエジソンが発明したわけではないのに、「電球はエジソンの発明」と神話のように語られる話」とあわせると、例えばテレビの中で科学技術の功績よりも、それに対する神話めいたストーリーが重宝されるような(そして、自分もそんなものを喜んでみてしまうような)ディスプレイの中と外(科学技術についての虚構と現実)のような皮肉も感じました。

(ナイル・ケティング《マグニチュード》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。)

働く女性の悩みが描かれた松川朋奈さんのペインティングの連作の隣で、西原尚さんの「ブリンブリン」が、ベルトコンベアに乗せられて無意味な仕事を繰り返しているというのも、なんだか皮肉っぽく見えます。

(西原 尚《ブリンブリン》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

黒く重たそうな物体が、ベルトコンベアで運ばれてはシートを滑り落ちる動作を繰り返す作品。無意味な仕事に見えつつも、ついついずっと眺めてしまうのが不思議な作品です。)

最後に、長谷川愛さんの「(不)可能な子供」は、今年のメディア芸術祭で優秀賞を受賞していた作品ですが、個人的にはメディア芸術祭の展示ではそこまで印象に残っていませんでした。

(長谷川 愛《(不)可能な子供》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。)

でも今回の展示は作品そのものだけでなく、そこから生まれる議論に注目しているのが印象的でした。”同性同士でも子供を産むことができる”という選択肢が増えるのは良いことのように思うけど、宗教的な理由以外にも「女性が不要になる」「多様性受容文化が脅かされる」といった、自分が想像もしていなかったような様々な反対意見がある事に驚きました。

(長谷川 愛《(不)可能な子供》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。)

でも少し考えてみれば、自分自身も女であるために「子どもは?」というプレッシャーを与えられるのは苦痛に感じたりするわけで… 技術が進歩して選択肢が増えるのは当然良いことだと安易には考えられないこと、自分とは異なった価値観も多く存在することに改めて気付かされます。

■ 近くはないけど、どこかでつながっている…? 作品と私たちの関係。

どの作品も、現代にある課題をはらんでいつつも私たちの普段の生活からは少しはなれて感じられる課題であったり、アーティストの個人的な体験に基づいた内容であったりして、はじめは少し距離感も感じました。

でも、それらの作品と少し毛色が違って見えた毛利悠子さんの作品がなぜエントランスにあったのか?と考えつつ、他の作品を見たときの自分の感想を思い返してみると、それらの作品がテーマとしている課題の影響は、毛利さんの作品のように、緩やかな関係性をもって自分の過去の体験と結びつき、考え方をかたち作るもとになっているのかもしれないと感じました。

(片山真理《you’re mine #001》

この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。

4/30までアーツ千代田3331でも個展を開催中の片山真里さんの作品も、写真や立体作品など幅広く紹介されていました。)

なお、この展覧会は20分を超える映像作品も多くなかなかのボリュームがあります。(私も全ての映像は見きれず…) 時間に余裕を持って、気になる作品から見ていったほうがよいかもしれません。

全作品写真撮影がが可能、オーディオガイドは無料の貸し出しです。家に帰ってからじわじわと考えさせられる作品が多かったので、写真をみながらゆっくり反復して考えるのもいいかもしれませんね。

「六本木クロッシング2016」は2016年7月10日(日) までです。

■DATA■

六本木クロッシング2016展:僕の身体(からだ)、あなたの声 @森美術館(六本木)

会期:2016年3月26日(土)-7月10日(日)

時間:10:00-22:00(火曜は17:00まで)

会期中無休

入場料 一般 1,800円 学生(高校・大学生) 1,200円

「六本木クロッシング」は、森美術館が3年に一度、日本のアートシーンを総覧する定点観測的な展覧会として2004年から開催してきたシリーズ展です。5回目となる本展では、日本、韓国、台湾の4人のキュレーターによって選ばれた、20組のアーティストのバラエティーに富んだ表現を通して、日本の現代アートを幅広い視野から検証し、今日の社会とアートについて考察します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます