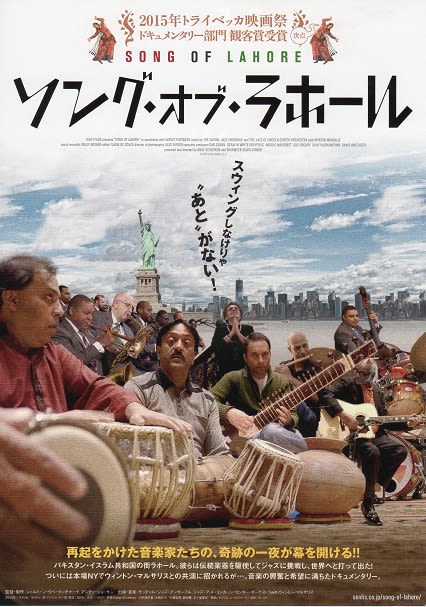

久しぶりに、ドキュメンタリー映画を見て泣きました。私を泣かせてくれたのは、ラホールのミュージシャンのおっちゃんたち。イスラーム原理主義とテロに脅かされ、経済的困窮の一歩手前まで追い込まれた彼らと、その起死回生の一撃が描かれる本作は、見る者の心を劇映画以上に揺さぶってくれます。珠玉のドキュメンタリー映画『ソング・オブ・ラホール』、まずは作品のデータからどうぞ。

2015年/アメリカ/ウルドゥー語、パンジャービー語、英語/82分/原題:Song of Lahore

監督:シャルミーン・ウベード=チナーイ、アンディ・ショーケン

主演:サッチャル・ジャズ・アンサンブル、ジャズ・アット・リンカーン・センター・オーケストラwithウィントン・マルサリス

配給:サンリス、ユーロスペース

パブリシティ:サンリス、ポイントセット

※8月13日(土)より、ユーロスペースほか全国順次公開

© 2015 Ravi Films, LLC

ラホール(またはラーホール)は、パキスタンの中部にあるパンジャーブ州の州都です。インドにもパンジャーブ州がありますが、イギリス領インドの時代には一つの地域としてまとまっていたパンジャーブ地方は、それ以前にはムガル帝国のもと18世紀まで繁栄を続けていました。その中心的存在がラホールで、当時花開いた豊かなイスラーム文化は、今も城砦や宮殿、美しい庭園、そしてモスクなど、様々な形でラホールに残っています。音楽もその一つで、伝統音楽は古典音楽として発展すると共に、ロリウッドと呼ばれるラホールのパンジャービー語映画産業をも支え、西洋音楽の要素も取り込みつつ、この古都で発展を続けてきたのでした。

© 2015 Ravi Films, LLC

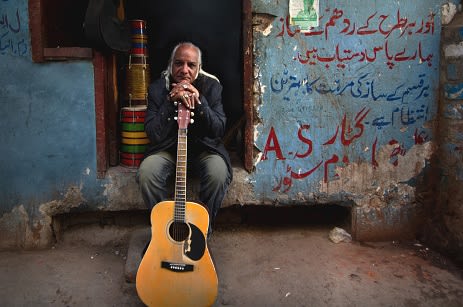

ところが、1977年にクーデターで成立したジアー・ウル・ハック政権はイスラーム化を推進し、さらには1990年代に入るとイスラーム原理主義を信奉するターリバーン運動が盛んになって、歌舞音曲は目の敵にされるようになりました。こうして音楽は閉塞的状況に追い込まれていくのですが、その中で踏ん張ったのが、この映画に登場してくる音楽家たち。打楽器奏者の家系で、ナールという太鼓を得意とする父ラフィーク・アフマド(上写真左)と、ドーラクというナールよりちょっと胴がふくれた太鼓やミルダング(とプレスにありますが、ムリダングでしょうか?)という太鼓を叩く息子のナジャフ・アリー。さらに、タブラの家系のバッルー・ハーン(上写真右)に、ヴァイオリンの家系を絶やすまいと息子に教えているサリーム・ハーン(下写真右)や、ギター奏者のアサド・アリー(一番上の写真)、横笛の家系であるバーキル・アッバース、そして父の死によって彼らのリーダー格となった指揮・編曲・ハルモニウム奏者のニジャート・アリーといった顔ぶれです。彼らはレストランで働いたり、リキシャの運転手になったりしながら、音楽を続けてきたのでした。

© 2015 Ravi Films, LLC

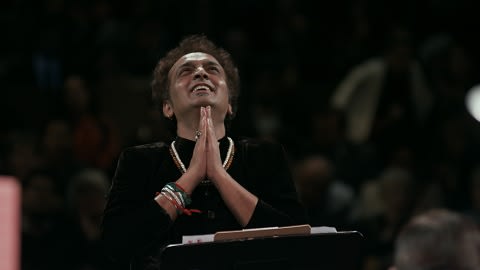

彼らの活動を支えたのは、ラホールにある音楽スタジオ「サッチャル・スタジオ」でした。このスタジオは、パキスタン生まれでロンドンに在住するイッザト・マジードが、私財を投じて2004年にラホールに建設したもので、中世のイスラーム神秘主義(スーフィーズム)詩人サッチャル・サルマスト(1739-1829)の名にちなんで「サッチャル・スタジオ」と名付けられました。スタジオ建設以前からイッザト・マジードは、イスラーム化で職を失った音楽家たちを次々と探し出してオーケストラを結成、彼らの活躍するベースとしてサッチャル・スタジオを建設したのです。このスタジオの共同経営者となり、オーケストラの指揮者となったのがリヤーズ・フセインでしたが、彼が亡くなったため、息子のニジャート・アリー(下写真中央黒服)が跡を継ぐことになったのでした。

© 2015 Ravi Films, LLC

リヤーズ・フセインがまだ元気だった2011年、サッチャル・スタジオ、あるいはサッチャル・オーケストラの名を世界に知らしめようと、イッザト・マジードは伝統楽器とオーケストラでジャズの名曲「テイク・ファイヴ」を演奏することを思いつきます。少年時代に、パキスタンに演奏旅行に来たデイヴ・ブルーベックの演奏を聞いて感銘を受けたイッザト・マジードは、伝統音楽を現代に甦らせる手段としてジャズに白羽の矢を立てたのですが、その演奏画像をYouTubeにアップすると、大きな反響が巻き起こりました。シタールとアサド・アリー(上写真右から2人目)のギターがメロディーを引っ張り、タブラが縦横にリズムを刻むこの「テイク・ファイヴ」の画像は、今見ても&聞いても不思議な魅力を醸し出しています。真っ黒なクルターを着たリヤーズ・フセインの指揮者姿も、みんなの白いクルター・パジャマ姿の中では目立ち、何やら神がかり的な雰囲気さえ漂よわせています。こんな魅力に加え、ジャズのファンには、同じく即興演奏が命!のパキスタン伝統音楽の面白さが、画面を通じて十二分に伝わったのでは、と思われます。

Sachal Studios' Take Five Official Video

こうして、「サッチャル・ジャズ・アンサンブル」が誕生し、この「テイク・ファイヴ」の映像をBBCが取り上げたのがきっかけとなって、アメリカの伝説的ジャズ・ミュージシャン、ウィントン・マルサリスが彼らをニューヨークに招き、ジャズ・アット・リンカーン・センター・オーケストラとセッションさせようと企画します。初の海外公演に臨んだサッチャル・ジャズ・アンサンブルの面々は、アメリカの自由な空気がはぐくむ音楽と出会い、心開かれて意気軒昂。しかしながら、アウェーの演奏会には困難も山ほど待ち受けていたのでした....。

© 2015 Ravi Films, LLC

『ソング・オブ・ラホール』の前半は、ラホールが舞台。トップシーンは、朝の屋上でハルモニウムを弾きながら「♪リムジム~(そぼ降る雨よ)」と歌う伊達男、と思ったら、それが父を亡くしたばかりのニジャート・アリーでした。その後、それぞれのミュージシャンの背景が紹介され、パキスタン映画の1シーンも登場します(歌詞を元にYouTubeで調べてみたら、1969年のパキスタン製作ウルドゥー語映画『Salgira(誕生日)』のようでした。プレイバックシンガーはヌール・ジャハーンではと思われます)。それに、ラージ・カプールの監督・主演のインド映画『私はピエロ』(1970)の曲がバイオリンで演奏される場面も。年取ったミュージシャンたちは、昔は映画音楽の仕事をよくこなしていたのです。しかしながら「音楽は罪」というターリバーンの思想により、苦境に追い込まれていった彼らの話は、聞いていて胸がふさがれるようでした。その状況は今も続いているわけで、パキスタン映画『神に誓って』(2007)の冒頭で、主人公兄弟のロック・コンサートが暴漢に襲われるシーンなども思い出してしまいました。

© 2015 Ravi Films, LLC

そんな彼らがニューヨークで出会ったのは、ほぼ裸体で「カントリーロード」を歌うストリート・ミュージシャン。パキスタンとは、何という違いなのでしょう。上の写真でも彼らの嬉しそうな表情が見えますが、本当にアメリカに呼ばれてよかったね、と肩を叩きたくなるようなシーンでした。でも、その後には、ウィントン・マルサリス率いるジャズ・アット・リンカーン・センター・オーケストラとのセッションがどうにもうまくいかない、という地獄が待ち受けていて、もうハラハラ、ドキドキ。今回の「テイク・ファイヴ」は、シタールとバーンスリーでメロディーを奏でて行くのですが、ニューヨークで現地参加したシターリストが1人だけ蚊帳の外状態に...。本当はこのあともっともっと書きたいのですが、それは皆様にご覧いただいてのお楽しみ、ということにして、しっかりとサッチャル・ジャズ・アンサンブルの七転八倒を目撃していただこうと思います。

© 2015 Ravi Films, LLC

しかしながら安心して下さい、本番シーンは至福そのもの。バーキル・アッバース(上写真右)のバーンスリーと、アメリカ人側の演奏者のピッコロ(多分。フルートほど長くなかったので)がサワール・ジャワーブ(質疑応答、つまり楽器でやり取りというか対決する)でうまく噛み合うシーンや、バッルー・ハーンのタブラが存分に歌うシーン、そして交代したシターリスト(上写真左)の目を見張らせるシーン等々、編集も非常にうまくて、大事なカットを落とさずに散りばめてくれているテクには脱帽です。この時間が永遠に続いてほしい、思ったほどで、数曲、しかもその一部しか聞けなかったのは残念でした。

© 2015 Ravi Films, LLC

サッチャルたちを迎えるアメリカ側のミュージシャンたちも、素晴らしい人ばかり。リハーサルでは厳しいことを言っていたウィントン・マルサリス(いや、言われるだけの原因はサッチャル側にあったんですが)始め、みんながどんどんノッていくあのシーンは鳥肌もので、今思い出しても興奮が甦ります。パキスタン側ミュージシャンの後ろにいて、いつもカメラに写り込んでいたピアノの青年には、画面を超えて手を伸ばし、ハグしたくなりました。と、まさに、「慈悲深きアッラーの神」に感謝したくなるようなコンサート・シーンなのでした。あの場には、確かに神が宿っていたと思います。本来、アッラーの御名は、こういう幸せの絶頂でこそ唱えられるべきものなのでは、と思ってしまった作品でした。

© 2015 Ravi Films, LLC

なお、このサッチャル・ジャズ・アンサンブルの皆さんの来日も決定しています。詳しくは、また次回の記事でご紹介しましょう。最後に、予告編を付けておきます。『ソング・オブ・ラホール』、ぜひお見逃しなく!!

映画『ソング・オブ・ラホール』予告編

あまりにあのセッション、サワール・ジャワーブっていうんですね、パキスタンの音楽でもよくあるんですかね?とにかくあのかけあいがおもしろすぎて、あのアメリカの奏者(顔真っ赤にしてふいてる)まで知りたくなっています。でも貼っていただいてる写真をみると、彼はラッパもってますね。

そもそもTAKE FIVEがアジアのメロディーを面白がったアメリカ人が作ったと子供の時にきいたことがありますが、それより映画ではでてなかったけどもyoutubeにはベサメムーチョが演奏があがってて、違和感ないわーって感じです。

映画ではシタール奏者のことがでてきますけど、どうしてあの若いの連れてっちゃったのかなー、なんであの動画の人つれていかなかったんでしょうね。

って長々とすみません!しかもはじめましてなのに。

誰かと笛対決のこといいたかったんですね。

アメリカ側の管楽器ですが、上に書いたようにフルートより短く思えたので、ピッコロかなと思ったのでした。

楽器に詳しい方に教えていただきたいです。

「サワール(質問)・ジャワーブ(答え)」という掛け合いは、シタールとタブラ、舞踊手とタブラなどがよくやるのですが、笛対決は珍しくて、面白かったですね。

今回の来日コンサートでは、シタールとタブラがけんか腰というか、ド迫力の「サワール・ジャワーブ」をやってくれて、見応え、聴き応えがありました。

映画の中のシターリストは、聞くところによるとNYで現地調達というと言葉は悪いですが、ニューヨークにいた人に参加してもらったとのことです。

最初はの人はこの人だったようです(超名門の人です)。

http://www.thehindu.com/features/metroplus/society/hidayat-khan-on-his-father-ustad-vilayat-khan/article7511782.ece

2番目の人はわかりませんが、今回の日本公演には来られたナフィース・アフマド・カーンの都合か具合かが悪くて、NY公演には参加できなかったのでしょう。

まったく、みんなが身内のように思えて、あれこれ口をはさみたくなってしまいますねー。

笛セッションですが(曲は「リンボ・ジャズ」だったかな)、

オーケストラのほうでタイマン張ってたのはフルートでしたね。

サッチャル側の曲「マーヒー・ヴェー」だったと思いますが、フルート奏者(パンフによるとテッド・ナッシュという方みたい)は楽器持ち替えてピッコロを吹いてました。短くて黒い楽器です。

マルサリスのバンドは3列で、

一番後ろがトランペット、

真ん中がトロンボーン、

最前列が基本サックスの木管楽器列でしたが、

木管楽器(フルートも含まれる)奏者は、

バンドの編成によっては、別のサックス(アルト奏者がソプラノとか)やクラリネット、フルートなどを足元において、曲や部分によって持ち替えて使い分けることがあります。

どの曲だったか、だれかクラリネットに持ち替えてるシーンもありました。

サックス奏者でフルートは吹けない人もいると思いますが、彼はフルートもピッコロも達者だったですね。

高校の頃サックスをやってた遠い記憶、

お役に立てば幸いです(^^)

もしサッチャル来日の機会があれば、

パーンスリのバーキルさんはもちろん、バイオリンも含めたオーケストラ編成で来てほしいですね!

あのバイオリンの音はなんかアジア的独特さで、外しては物足りない~と今回強く思いました。

またまた長々と失礼しました。

りからんさん、元「スウィングガールズ」だったんですね!

専門家の視点から、ご指摘ありがとうございました。

「しま馬」さんも、これで納得して下さったのでは、と思います。

この映画、DVDになったらスチルにしたりして、いろいろ楽しめそうですね。

私はラホールの映画スタジオのシーンをじっくりと見たいです。

でも、その前に、私も二度見しなくっちゃ。

火曜日はちょうど映画美学校で試写があるので、その前にユーロに行こうっと!

部活でかじってただけです~σ(^_^;

映画公式サイトの予告編からyoutubeに飛べて、

「リンボ・ジャズ」のフル映像を見たら、

笛セッションの激しい応酬に、ついにバンドのフルート奏者がお手上げになってしまい、笑いが起きる場面がありました。

DVDが出たら、メイキングで演奏場面もあれこれ付けてくれないかしら?

この映画でパキスタンの音楽事情やラホールという街にもとても興味がわいたので、

その後のサッチャルオーケストラin国内、みたいな続編、見てみたいです…

りからんさんもありがとうございます。

テッドナッシュで検索したら、また大正解!サックスもってますね。そうだ、パンフレット買えばよかったんだ~

笛対決では、最期のサッチャル側がちょっと短かったのであれ?って感じでもあったのかなーなんて思っていました。フルートは(他の楽器もだけど)笑っちゃうと絶対演奏できないので、大変ですね。でも最後笑いながらも、グッとこらえてシメるところもかっこよかった。

舞踊手とタブラのタイマンもみてみたい。

シタールの事情はわからないけど、NYでかわりがいてよかったなーって思ってました。さすが人口多いし、人種が多様だわ!とも。

「舞踊手とタブラのタイマン」は、YouTubeで「sawal Jawab tabla kathak」とか入れて検索していただくと、いろいろ出て来ます。

2,3見てみたのですが、私的にはどれもいまひとつだったので、映画『Jhanak Jhanak Paayal Baaje(シャンシャンと足鈴が鳴る)』(1955)の1シーンを付けておきます。

日本の映画祭では『この命踊りに捧げて』というタイトルにしましたが、ゴーピークリシュナというカタックの名手が主演した映画で、彼がアクロバティックな踊りを披露しています。

https://www.youtube.com/watch?v=2Ws1_Jv-z1M

いつか、実際にご覧になれるといいですね。