4月8日(土)より公開の『バーフバリ 伝説誕生』(2015)と並んで、本年のインド映画公開作品中で話題集めそうなのが『裁き』です。製作費は、『バーフバリ 伝説誕生』が18億ルピー(30億円強)であるのに対し、『裁き』は公開資料によるとたったの80万ドル(9,000万円弱)。だのに、なぜ? それは、この作品を見ればおわかりいただけますが、『バーフバリ 伝説誕生』がある意味でのインド娯楽映画の最高峰なら、『裁き』はそれと対極にあるインディーズ系作品、新感覚映画の最高峰と言えるのです。以前にもちらとご紹介しましたが、今回もまずは基本データをどうぞ。

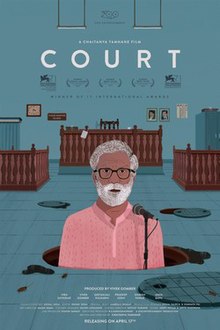

『裁き』

2014年/インド/マラーティー語・ヒンディー語・英語・グジャラート語/116分/原題:Court/日本語字幕:小磯千尋

監督・脚本:チャイタニヤ・タームハネー

プロデューサー: ヴィヴェーク・ゴーンバル

主演:ヴィーラー・サーティダル、ヴィヴェーク・ゴーンバル、ギーターンジャリ・クルカルニー、プラディープ・ジョーシー、ウシャー・バーネー、シリーシュ・パワル

配給・宣伝:トレノバ

※7月より、ユーロスペースほか全国順次ロードショー

チラシにある、「ナーラーヤン・カンブレ、65才、歌手。」がこの人↑(ヴィーラー・サーティダル)です。誰かの狭い住居を利用した小学校というか私塾で子供たちを教えていたカンブレは、時間が来たので次の仕事場へと向かいます。次の仕事場は「ワドガオン虐殺抗議集会」の会場でした。彼の本職は民衆詩人で歌手。どんな曲を歌うのかというと、「社会はこんなにも混乱し、矛盾している」「その中で、重圧は最下層にいる我らへと押し寄せる」「抑圧されている我々はどうすべきか」といった内容を、平易で覚えやすい歌詞とリズミカルな節に乗せて歌っていくのです。聞き手に内容を印象づけるための、ちょっとした動作を盛り込んだパフォーマンスもお手のもの。聞いているダリト(かつては「不可蝕民」と呼ばれ、現在公的な場では「指定カースト」と呼ばれる人たち)の人々も、熱心に耳を傾けています。とそこへ、警官が数人やってきました。ずかずかと集会に入ってくると、カンブレに歌をやめさせ、彼を連れ去っていきます。こうして逮捕されたカンブレの裁判が始まるのですが、彼の罪状は「自殺ほう助」。カンブレがある集会で歌った、「下水清掃人は自殺しなければならない」という歌詞の歌に刺激されて、下水の中で清掃人のパワルという男が自殺した、その責任を問われたものでした。カンブレの同志である若いスボード(シリーシュ・パワル)から依頼された弁護士のヴィナイ・ヴォーラー(ヴィヴェーク・ゴーンバル)は裁判に臨みますが、女性検察官のヌータン(ギーターンジャリ・クルカルニー)はもちろん、ハナから有罪の方向で話を進めていきます。裁判官のサダーヴァルテー(プラディープ・ジョーシー)も消化試合をこなしているような態度ですが、ひとつの裁判が終わるとまたすぐ別の裁判と、絶え間なく案件が登場してくるのでは、それも仕方がないことかも知れません。そんな裁判でも、ヴォーラー弁護士は証拠や証人をつみ重ね、カンブレは無罪であると証明しようとしますが...。

インド映画は、実は法廷シーンが大好き。娯楽映画の中ではドラマチックな法廷シーンがいろいろと登場し、『放浪者』(1951)のようにのちのちまで語りぐさとなる名場面となった法廷シーンも数々あります。それに比べ、『裁き』の法廷シーンは何とも気がぬけるというか、茶番劇そのものといった感じです。ほんの1、2分の審理ののち、「じゃ、次は1ヶ月後に」と言う裁判長。裁判は被告と原告を変えて、だらだらと続いていくのですが、事件が「隣人が外国製の時計を盗んだ」だの、「身障者用特別車両に違法乗車した」だのでは、この脱力感も仕方がないかも、と思われてきます。

映画は、そういう裁判のシーンと、弁護士、検察官、裁判長それぞれの私生活を見せるシーンとを交互に登場させます。ダリトであるカンブレの弁護を引き受け、人権問題に関して発言をする弁護士は、今は独り暮らしではありますが、もともとは裕福な家庭の息子です。一方、検察官のかたくなな態度の下の素顔は、子供を学童保育に預けている、堅実な中流(の下ぐらい)家庭の主婦でした。裁判官も、休暇となれば法衣をぬいでポロシャツ姿になり、近所の人たちとバス旅行に行っては、映画音楽を使ったしりとり歌合戦に興じたりします。こんなおだやかな日常と共に、監督はカンブレを執拗に弾圧しようとする公権力のあり方も描いて行きます。

Court (2015) - International Trailer [HD]

ちょっと一筋縄ではいかない作品ですが、背景がある程度わかってくると、より理解が深まる作品でもあります。この先7月の公開までの間に、登場人物たちそれぞれのバックグラウンドをご紹介し、公開時により深く作品に入り込んでもらえたらと思っています。2~3週間に一度ぐらいの割合で、『裁き』を取り上げていきますのでお楽しみに。そのうち公式サイトもできると思うので、ご紹介しますね。

なお、本作は、ヴェネツィア国際映画祭のオリゾンティ部門作品賞と新人監督賞、インド国家映画賞の最優秀作品賞、ムンバイ映画祭の作品賞等々、数々の映画賞を受賞しています。また、第88回アカデミー賞の外国語映画賞インド代表作品でもあります。配給するトレノバの方が、「『裁き』は一見地味ですが、ディティールがとてもユニークで、映画好きの方々の琴線に触れる作品だと思っております」と言っておられたのですが、3月1日に30才になったばかりとは思えないチャイタニヤ・タームハネー監督の巧みな映画作りは、普段素直な映画技法のインド映画に馴染んでいる人でも、いつの間にか虜になってしまうような不思議な力を持っています。言葉ではなかなかうまく言えないのですが、こんなインド映画もあったんだ!という驚きの世界に皆さんを連れて行ってくれると思いますので、楽しみにしていて下さいね。

『裁き』の感想を私のブログに書きました。

こちらからかなり引用させてもらっています。

事後承諾で申し訳ないのですが、お許し下さいますようお願いいたします。

もし都合悪いようでしたら、削除いたします。

http://blog.goo.ne.jp/a1214/e/7f8dc5e81993fb5deef9277b10738413

拙ブログを貴ブログに引用して下さって、ありがとうございます。

きちんと出典を書いて下さっているので、全然問題ありません。

それどころか、こんなに詳しく『裁き』を見て下さってる方がいらっしゃるなんて、嬉しい驚きです。

私は配給会社のトレノバさんからDVDをお借りすることができて、それで何度も見直せたのですが、劇場でご覧になっただけでこの内容とは、すごいですね。

ご文章中にあった人名からカーストがわかる、という点ですが、確かにその通りであるものの、全部が全部そうだというわけではありません。

私の知っているのは、「シャルマー」はバラモンの姓といった数個だけですが、インドの人は姓を聞くと大体見当がつくようです。

とはいえ、同じ名前でも地方によって属するカーストが異なる場合もあり、また、日常生活ではカーストに触れることはあまりしませんので、はっきりわからないものも多いのです。

みんな、なんとなくいろんな場面から類推するだけで、相手がどのカーストに属するのか直接確かめたりはまずしません。

スボード君ですが、名前を聞かれて「Subodh Kushte/スボード・クシュテーです」と答えています。

「クシュテー」はマハーラーシュトラ特有の姓の特徴である「~エー」を備えているので、弁護士のお父さんは「マハーラーシュトラ人かね?」と確認しているものの、この姓からはダリトであることはわからないと思います。

私も不勉強で確実ではないのですが、上位カーストとは違って、ダリトだと明らかにわかる姓、というのはほとんどないのではないでしょうか。

そうでないと、名を名乗った瞬間から差別を受ける可能性がありますからね。

あと、ご文章中に「検事にとって、グジャラート州出身の弁護士は追い出されるべき移民なわけです」という記述がありましたが、これはちょっと違います。

マハーラーシュトラ州とグジャラート州は隣り合っていて、古くから行き来があり、特にムンバイには何世紀も前からグジャラートの人が住みついています。

この映画の劇の中で、「移民」と言われて非難されているのは、独立後や1991年以降の経済発展後に新しくやってきた、マハーラーシュトラ州の北方にある州、UP州やビハール州から来た、ヒンディー語をしゃべる人たちです。

確かに、長年ムンバイにいるくせにマラーティー語ができないグジャラート州がルーツの弁護士は、「しょうがないわねえ」という目で見られるかも知れませんが、グジャラート人なので追い出したい対象とまではなっていません。

このあたりの「ケンミンショー」的な感情は、長くインドとお付き合いしていないとなかなかわかりにくいもので、拙ブログの文章が説明不足だったため、誤解させてしまい申し訳ありません。

今回は、私もいろいろ勉強になりました。

でも、『裁き』は本当にあれこれ深読みできて本当に面白く、DVD化されたらぜひ買おうと思っています。(トレノバさ~ん、発売はまだですかぁ?)

これからもぜひ、いろんなインド映画をご覧になってみて下さいね。