4日目に見たフィリピン映画、『存在するもの』のQ&Aレポートです。作品の簡単な紹介と感想はこちらですので、併せてご覧になって下さい。では、Q&Aのやり取りをどうぞ。司会はプログラミングディレクターの石坂健治さんです。

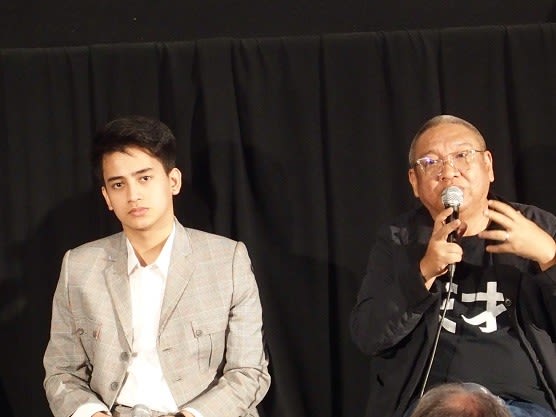

石坂:ゲストをお2人お迎えしています。エリック・マッティ監督と俳優のケント・ゴンザレスさんです。では、まずご挨拶から。

監督:こんにちは、皆さん。私の作品の上映に来て下さって、ありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうか。実は、今着ているこのTシャツですが、意味をよく知らないで着てしまったんです。(黒地に白で大きく”天才”と書いてある)意味を知った瞬間、脱ぎたくなってしまいました(笑)。

石坂:いえいえ、その通りですからどうぞそのままで(笑)。では、ケント・ゴンザレスさん。

ケント:皆さんこんにちは。映画はどうだったでしょうか。今回は東京に来られて嬉しいです。

石坂:今日は『存在するもの』の2回目の上映ということで、まずは監督にお聞きしたいのですが、監督はクライム・アクションから変身ものなど、様々なジャンルの映画を撮っておられますね。ホラー映画を撮る時に心がけておられることを教えて下さい。

監督:ホラーというジャンルを撮るのは、私にとっては芸術性を鍛えていく訓練みたいなものです。観客に対しては2歩先を行くように心がけるんですが、彼らが付いてこられないほどかけ離れないようにすると同時に、観客に近寄りすぎて観客の想像が追いついてしまわないよう、ほどよく間隔を保つことに気をつけています。ホラー映画に戻るのがいつも楽しみなのは、自分の職人わざを鍛えることができるからで、スタイルや構成などをいろいろ組み合わせて訓練をしている感じですね。映画の要素である美術や照明、カメラワーク、VFXなどのツールを使い、ある種のムードやトーンを作り上げていくのですが、これが自然、かつユニークなホラー映画を生み出す鍵だと思います。それにホラー映画は、現在問題となっていることやテーマをうまく伝えていくのにも適したスタイルです。娯楽性でつなげて見せることによって、本当に伝えたい社会の闇の部分や人間の本質を観客にわかってもらうことができます。

石坂:ゴンザレスさん、巨匠の撮影現場はいかがだったのでしょうか?

ケント:現場はとても楽しかったです。監督はいつも落ち着いてリラックスしていて、問題が起きても必ず解決策を見いだして最後には笑っている、という感じでした。いろいろ学べましたし、ほんとにプロフェッショナルな方だな、と実感しました。

Q1(男性):前半は『シャイニング』、後半は『エグゾシスト』を思わせるような作品で、非常に楽しく見させていただきました。いろんなジャンルでご活躍とのことですが、ホラー映画ではどういう監督、あるいはどういう作品から影響を受けた、あるいは意識した、ということがあったら教えて下さい。

監督:『存在するもの』では、家族の秘密を描きたいと思いました。ですので、もちろんウィリアム・フリードキンや日本のホラー映画にも影響を受けています。だから、ホラーというジャンルが確立している国、日本で本作を上映するのは結構恐かったですね。黒沢清監督は、私がフィルムメーカーとして最も尊敬している人なんです。私はホラー映画を撮る時に、一つのトーンに固執しないで撮ることを心がけています。一つのトーンに固執してワンパターンになると、自分自身が退屈してしまいます。それで、常に観客を驚かせ、ショックを与えることができるような作品にしました。

『シャイニング』は自分では意識していなかったのですが、面白い例えですね。ほかに私が影響を受けた作品としては、1970年代の映画、例えばロマン・ポランスキーの作品で、ミア・ファローが主演した『ローズマリーの赤ちゃん』などがあります。自分より大きい存在に対して無力でどうしようもない状態を、『存在するもの』でも表現してみました。あと、1964年の映画だと思うのですが、『イノセント』という作品があります。乳母が2人の子供を支配している存在に立ち向かう、という作品です。(調べてみたところ、1961年のデボラ・カー主演作『回転(原題:The Innocents)』のようです。ヘンリー・ジェイムズの小説「ねじの回転」の映画化だとか)本作を撮った一番の目的は、家族の物語を描きたいと思ったからで、観客を楽しませたいと思い、ホラーの要素を付け加えました。ですので、一番影響を受けたのはデンマーク映画の『セレブレーション』(1998)かも知れません。一家のメンバーが帰省して、家庭の秘密が暴かれ、父親の暴力的な一面が見えてくる、という作品です。

Q2(男性/英語):あなたは真の天才です!(監督「ありがとう」)外国映画は楽しませるものが多いのですが、あなたの作品は社会問題、たとえばDVや戦争犯罪なども入れ込んでいますね。うかがいたいのは、なぜそういう社会問題をあえて映画に取り入れているのでしょうか。

監督:ホラー映画の利点は、いろんなシンボルを織り交ぜていくことができるところです。本作は1985年の出来事を描いていますが、父親が家庭での権力をすべて握っています。実はその年は、フィリピンでは20年にわたる独裁政権が終わった年でした。フェルディナンド・マルコスの強権的政権ですね。その後1986年には、初の女性大統領が選出されました。もう一つ、この時代を選んだ理由は、その当時我が国では軍隊が大きな力を持っていて、まるで強権的な父親のようでした。我々はレストランに行って、食事をして支払いをしますが、軍人はそのまま帰ります。そういう権力におしつぶされていたような状況を、この作品では描きたかったのです。こういうテーマに関しては、フィリピンの批評家たちは理解してくれましたが、観客にはなかなか気づかれなかったと思います。ただ、見た後に暴力的な父親が人々の心に残ると思うので、それを持ち帰ってほしかったのです。私はいつも脚本を書く時、「自分はなぜこの作品を撮らなくてはいけないのか。自分はなぜチャレンジしなくてはならないのか。何が言いたいのか、何を観客に伝えようとしているのか」と問いかけながら書きます。コメディであれアクションであれスリラーであれ、私が常に社会問題を映画に入れるのはそのためです。

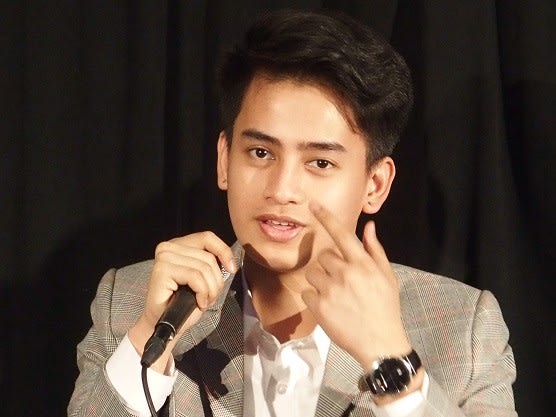

Q3(女性):大変面白い映画でしたし、ケント・ゴンザレスさんが美しくてステキでした。これまでの経歴を教えていただきたいのですが。

ケント:これが初めての映画出演です。こんな演技をする経験は初めてだったのですが、それまでにいくつかテレビのCFには出演しました。本作の役柄がオファーされた時は、自分にとっての大きなチャレンジだと思いましたし、トップクラスの監督や俳優と一緒に仕事をするわけですから、すごく緊張しました。

監督:今回我々が探していたのは、複雑な演技ができる俳優、そしてちょっと見には女性にも見える俳優(ラストで実は女性だったとわかる)でした。オーディションは2週間にわたって行ったのですが、そういう人を見つけることはできませんでした。当時、会社では別のオーディションも行っていて、それは歌手のオーディションだったのですが、彼も歌うためにきていたのです。たまたま私がタバコを吸うために外に出た時、彼を見かけたんですね。それで、「君、演技できるの?」と聞いたら、「できると思います」と答えたので、部屋に戻って彼のオーディションをしたわけです。そしたら私の指示を聞いても全然びびらないし、演技も自然ですごくいいんですね。それで彼に決めて、今度は彼の双子の妹役を探すことにしました。ところが彼と似た顔の女性が全然見つからなくて困っていたら、ある日彼が「そう言えば、僕、姉がいるんですけど」と言うんですよ(笑)。それで、彼のお姉さんを双子の妹役にキャスティングしたわけです。

石坂:ありがとうございました。いろいろ、映画の秘密が明かされましたね(笑)。最後に監督にご挨拶いただいて締めたいと思います。

監督:アリガトウゴザイマス。

それにしても、cinetamaさんの撮ったケント・ゴンザレスの写真、イケメンすぎます。愛を感じてしまいますよ。

ケント・ゴンザレス、あれだけ若いともう孫のようなもので(笑)、お孫さんお2人を見てらっしゃるよしださんのまなざし、みたいなもんです。(お宅の下のお孫さんの動画もカワイイ!)

さっきやっと『マニャニータ』もアップしましたので、フィリピン映画に関しては以上でおしまいです。

よしださんのブログにもスターや監督とのツーショットお写真がアップされたので、フィリピン映画ファンの方はぜひそちらもご訪問下さいね!

今頃フィリピン映画界で、「変にオタクな日本人のおじさんがいてねえ」「母のサインまで持ってるのよ」「あ、その人、私も会った!」てな噂になっていることでしょう。