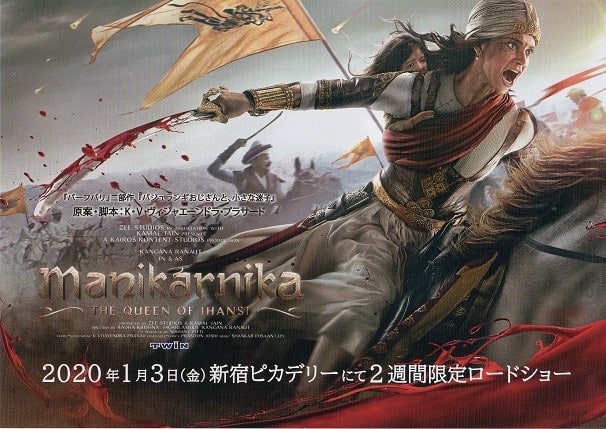

12月に突入してもう2週目、どんどん2020年が近づいてきています。その2020年新春、1月3日(金)に公開されるのが、インドの歴史映画『マニカルニカ ジャーンシーの女王』です。以前こちらでご紹介したように、正確に言えば「ジャーンシーの王妃」なのですが、日本公開ではあえて「女王」にしてあります。今日はいただいてあるメイン画像をアップし、ストーリー等をご紹介しておきます。まずは映画の基本データをどうぞ。

『マニカルニカ ジャーンシーの女王』

2019年/インド/ヒンディー語・英語/148分/原題:Manikarnika: The Queen of Jhansi/字幕:藤井美佳

監督:ラーダ・クリシュナ・ジャガルラームディ

主演:カンガナー・ラーナーウト

出演:ジーシュ・セーングプタ、スレーシュ・オベロイ、アトゥル・クルカルニー

配給:ツイン

※2020年1月3日(金)より新宿ピカデリーにて2週間限定ロードショー

(ヨコ位置だったティーザーチラシ。こちらもステキです)

マニカルニカが生まれたのは1828年11月19日、インド中部の町ヴァラナシ(ヴァーラーナシー、ヴァナーラス、ベナレスとも。あるいはカーシーとも呼ばれる、ガンジス河畔の聖地)においてでした。父親はバラモン階級の僧侶で、映画の冒頭に赤ん坊の名付けのシーンが出てきます。ヴァラナシには沐浴等のためにたくさんのガートと呼ばれる川岸があるのですが、それぞれ名前が付いていて、マニカルニカというガートもあります。マニカルニカとは、「マニ(宝石)」と「カルニカー(耳飾り)」からなり、「宝石の付いた耳飾り」という意味です。そしてこの赤ん坊は、「マニカルニカ」と名付けられて大きくなるのですが、この子の生まれる少し前のインドは、こんな勢力図になっていました。中央にマラーター同盟(連合)が大きな勢力を誇り、中央部の北のデリーを中心にムガル帝国が、その東にはアワド王国、さらにその東のベンガル地方一帯はイギリスが押さえている、という形です。

(ネットにアップされた地図より)

しかし、マラーター同盟は、第一次から第三次に至るマラーター戦争(その時々で戦いの様相が違うため、詳しくはこちらのWikiをご覧下さい)を通じて次第に弱体化し、宰相バージーラーオ2世がイギリス相手に戦った第三次マラーター戦争による敗北で、1818年にはほぼ解体されてしまいます。そして、バージーラーオ2世はカーンプルに近いビトゥールという町に追放されて、イギリスから年金を支給される年金生活者(!)になるのです。映画でも、バージーラーオ2世(スレーシュ・オベロイ)が年金支給が遅れがちだとクレームの手紙を送るシーンが出てきますが、彼は10代のマニカルニカ(カンガナー・ラーナーウト)を実の娘のようにかわいがっており、マニカルニカは、バージーラーオ2世の養子ナーナー・サーヒブ(ヴィクラム・コーチャル)を兄と呼んで育ちます。彼女はナーナーと共に、師タンティヤ(ターンティヤー、またはターティヤー)・トーペー(アトゥル・クルカルニカ)から武術を習って育ちますが、こうなるとバラモンの娘と言うよりは、クシャトリヤ(武士階級)の娘、という感じですね。

ジャーンシー藩王国の大臣ディクシト(ディークシト/クルブーシャン・カルバンダー)はマニカルニカを見て気に入り、体の弱い藩王ガンガーダル・ラーオ(ジーシュ・セーングプタ)の妻に、と縁談をまとめます。

ⒸEsselvisionproduction(p) (LTD)

マニカルニカのお輿入れは1842年の5月で、その時ガンガーダル・ラーオは新妻に「ラクシュミー」という名前を与えます。ラクシュミーはヴィシュヌ神の妃であり、美と富と幸運の女神の名前ですが、インドでは秋にラクシュミー女神を祭るお祭りが盛大に行われるように、インドで一番人気のある女神と言っても差し支えありません。そして人々は、女性に対する敬称「バーイー」(兄弟のbhaiではなく、baiという綴りです)を付けて、マニカルニカを「ラクシュミー・バーイー」と呼び習わしました。私もこの映画を見るまでは、ラクシュミー・バーイーという名前でしか知らなかったのです。

そんな幸運な名前になったのに、その後のラクシュミーは男児を出産したもののすぐに亡くすという不幸に見舞われ、やがて親戚から男児を養子に迎え、ダーモーダル・ラーオと命名したと思ったら、今度は夫が亡くなってしまいます。1853年のことでした。映画では、夫の母親から未亡人としての格好をするようにと言われたのをはねのけ、ダーモーダルの後見人として「国母」的存在になる決心をするラクシュミーの姿が描かれます。

しかしながら、イギリスは「養子は跡継ぎとは認めない」としてジャーンシーを併合、1954年3月にラクシュミーは城を明け渡し、ジャーンシーの市中で暮らしますが、イギリスに対してジャーンシー藩王国の存続を訴え続けました。そして城明け渡しから3年後、1957年3月に、かつては「セポイ(シパーヒー=兵士)の反乱」と呼ばれた「インド大反乱」が起きるのです。詳しくはこちらのWikiを見ていただきたいのですが、ジャーンシーでの反乱が始まったのが同年の6月で、兵士たちがラクシュミー・バーイーを指揮官とするのは少しあとになってからのようです。しかし、いったんジャーンシーの反乱軍を指揮するとなった時、ラクシュミー・バーイーは素晴らしい手腕を発揮したそうで、上の画像にある女性だけの軍隊の組織もその成果の一つでした。こうして1958年6月18日にグワーリヤル近郊での戦いで戦死するまで、ラクシュミー・バーイーの戦いは続きます。

今回私がいろいろと参考にしたのは、長崎暢子著「インド大反乱 一八五七年」(中公新書、1981年初版)という本で、その最後の方、「反乱のジャンヌ・ダルク、ラクシュミー・バーイー」(P.209)から始まる10ページに彼女に関する詳しい記述が出ています。その中に、「とりわけイギリス軍を驚かせたのは、女性兵士の姿であった。看護兵としてばかりでなく、砲手、弾薬運び、通常兵士としても彼女たちは戦っていた。この特徴ある女性軍も、ラクシュミー・バーイー自身の行動と同様に、インド民族運動に大きく影響する。第二次世界大戦中、スバース・チャンドラ・ボースはジャーンシーのラーニー連隊という女性正規軍を結成したほどであった」(P.217)と書かれていますが、映画ではその女性軍の結成も上手にエピソード化され、「史実は公的資料を参照、歴史家の考証を受けた」という映画冒頭の断り書きが伊達ではないことを証明しています。

こんな風に、歴史劇としても見応えのある『マニカルニカ ジャーンシーの女王』。さすが、『バーフバリ』二部作の原案者であり、S.S.ラージャマウリ監督の父でもあるK.V.ヴィジャエーンドラ・プラサードが脚本を書いただけのことはあります。短い公開期間ではありますが、ぜひお見逃しなく。公式サイトはこちらです。最後に、予告編を付けておきます。

インド史上最も有名な”戦う王妃”映画『マニカルニカ ジャーンシーの女王』予告編