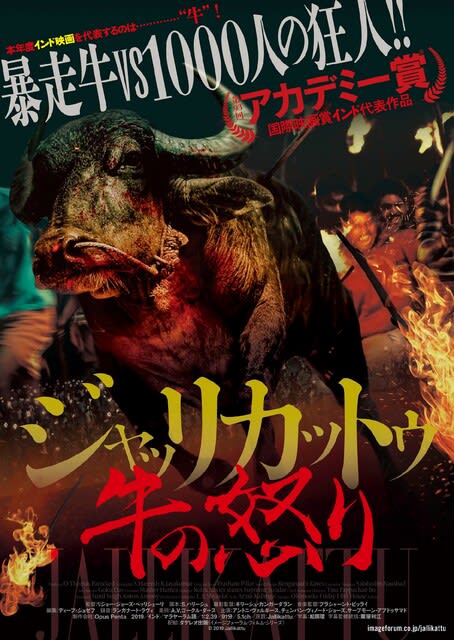

さて、インド映画『ジャッリカットゥ 牛の怒り』公開まで、あと1ヶ月ちょっと。「徒歩版『マッドマックス 怒りのデスロード』」というキャッチコピーが出回っていますが、「徒歩版」は控え目すぎます。「疾走駆け足版」または「空中飛び足版」とでも言った方が正しいシーンが本作の後半で観客を圧倒し、「これ、どうやって撮ったんだ??」と唖然とすること間違いなし。そんな『ジャッリカットゥ 牛の怒り』ですが、公開までにぜひ仕込んでおいていただきたい予備知識があります。それを3回に分けて、お伝えしたいと思います。

『ジャッリカットゥ 牛の怒り』 公式サイト

2019年/インド/マラヤーラム語/91分/原題:Jallikattu

監督:リジョー・ジョーズ・ペッリシェーリ

出演:アントニ・ヴァルギース、チェンバン・ヴィノード・ジョーズ、サーブモーン・アブドゥサマド、ジャーファル・イドゥッキ、シャーンティ・バーラクリシュナン

配給:ダゲレオ出版/イメージフォーラム・フィルム・シリーズ

※7月17日(土)よりシアター・イメージフォーラムにてロードショー

最初は、本作の地理的&社会的背景から。本作の舞台となっているのは、インド亜大陸の西南端にあるケーララ州。下はWiki「インドの地方行政区画」(このページに、各番号とアルファベットで示される州および連邦直轄地の名前一覧が出ていますのでご参照下さい)にある地図ですが、この中で「12」となっているのがケーララ州です。南北に細長い州で、東側はタミル・ナードゥ州、北側はカルナータカ州と接し、州境付近は北側の一部を除いて、西ガーツ山脈に連なる山地となっています。映画の舞台となっている山間部の小さな町は、標高が500m超の所のようで、夜のシーンではたき火をしていたり、「寒い」というセリフが聞こえたりします。「ええ? インドなのに? しかも一番南の方なのに?」と驚かないで下さいね。

ケーララ州の州都はティルヴァナンタプラム(旧名トリヴァンドラム)で、かなり南の海岸べりにある都市です。私はまだトリヴァンドラムと呼ばれていた時代に3回ほど行っただけ、という乏しいケーララ経験しかないのですが、ケーララ州は識字率が高く、ごく普通の人にも英語がよく通じた思い出があります。現在でもインド全体の識字率が74.04%のところ、ケーララ州は93.93%で、州別では第1位です。ケーララ州の公用語はドラヴィダ系の言語マラヤーラム語で、こんな文字「മലയാളം(Malayalam)」を使います。というわけで、『ジャッリカットゥ 牛の怒り』はセリフがマラヤーラム語の映画となります。

©2019 Jallikattu

そしてタイトルとなっている「ジャッリカットゥ」ですが、これは牛追いの行事というかスポーツというか、タミル・ナードゥ州を中心にして南インドで行われているイベントです。詳しくは英語版Wiki「Jallikattu」をみていただければと思いますが、実は本作がアジアフォーカス・福岡国際映画祭2020で上映された時、冒頭にはこのWikiを元にした、下のような説明が入っていました。

Jallikattu (or Sallikkattu) also known as eru thazhuvuthal and manju virattu, is a traditional spectacle in which a bull (Bos indicus), such as the Pulikulam or Kangayam breeds, is released into a crowd of people, and multiple human participants attempt to grab the large hump on the bull's back with both arms and hang on to it while the bull attempts to escape. Participants hold the hump for as long as possible, attempting to bring the bull to a stop. In some cases, participants must ride long enough to remove flags on the bull's horns.

ジャッリカットゥ(サッリカットゥ)は、ஏறு தழுவல்、あるいは மஞ்சு விரட்டு という名称でも知られる、伝統的な牛追い競技である。群衆の中にPulikulam種やKangayam種の雄牛が放たれ、多数の参加者が逃げる牛の背中のこぶを両手で掴んでぶらさがる。こぶに取りついた者は振り落とされることなく、力ずくで牛を止めようとする。あるいは、角に取り付けられた旗を奪い合う形を取ることもある。

今回の劇場上映版では、冒頭のこの文が削除され、べつの書物の引用に代わっています。

©2019 Jallikattu

まさにスペインにもある「牛追い祭り」で、これまでにタミル語映画にも描かれたりしたことがありました。ところが2010年頃からこの祭りが動物虐待だとして訴えられ、州政府や中央政府を巻き込んでその可否が問われることになってしまいます。2017年にはジャッリカットゥを動物虐待とすることに反対する大規模な抗議行動がタミル・ナードゥ州やアーンドラ・プラデーシュ州で起こり、ジャッリカットゥが各地で開催されたりしました。決着はまだ着いておらず、火だねとしてくすぶっているようです。今回の映画はそういうプロテストの意図があったわけではないようですが、劇中には人間と動物との関係を考えさせるセリフがいくつも登場します。さて、ケーララの山地で追いかけ回される水牛は、何を象徴しているのでしょうか? 水牛の長時間の逃亡によって、引き出されたものは何なのでしょうか? 見終わったあと、そんなことも考えてしまう『ジャッリカットゥ 牛の怒り』なのでした。

©2019 Jallikattu

なお、ケーララ州はキリスト教徒が多いので、水牛肉も普通に食べられているのだ、と思っていたら、現在IMWで上映中の『グレート・インディアン・キッチン』を見るとヒンドゥー教徒も牛肉(と字幕にはなってましたが、水牛肉ですよね)を日常的に食べていることがわかり、ちょっとびっくりしました。ケーララ州に詳しいAさんにうかがうと、「ケーララ州の牛肉食ですが、ムスリム、クリスチャンの比率が高いこともあり、非常に盛んです。ノンベジのヒンドゥー教徒(それもナーヤルのような高位カーストでも)にも水牛肉を食べる人が多いので、街中の観光客相手でないノンベジ・レストランでビーフメニューが普通に食べられる確率が高いですし、普段牛肉を食べている日本人にとっても美味しいです。日本のケーララ料理店でも出しているところがあります」と教えていただきました。うーむ、インドはまだまだ知らないことがいっぱいある...。予告編にも、クリアッチャンというゴム農園主が、娘の婚約式で出す水牛カレーについてうんちくを傾けているシーンが使ってありましたが、食文化から見ても非常に興味深い『ジャッリカットゥ 牛の怒り』、ぜひお見逃しなく。最後に予告編を付けておきます。

『ジャッリカットゥ 牛の怒り』予告編(2021年7月17日よりロードショー!)