2018/4/26(木) 午後 8:41

「出雲」という国名の由来は、雲が沸き上がる様子を表した語「稜威母(イズモ)」という、日本国母神「イザナミ」の尊厳を表す言葉からきた語、あるいは稜威藻という竜神信仰の藻草の神威凛然たることを示した語をその源流とする説などがあるそうです。ただし、歴史的仮名遣では「いづも」であり、出鉄(いづもの)からきたという説もあるようです。

古代出雲は青銅器を主とする西出雲と鉄器を主とする東部出雲の二大勢力から出発し、統一王朝がつくられ、弥生期以降では出雲と鳥取県西部を出雲文化圏とする向きもあり、考古学的見地からは古墳が発達する以前の特徴的埋葬様式(四隅突出墳丘墓)の分布状況から北陸地方も上古出雲とすべきとする説もあるそうです。

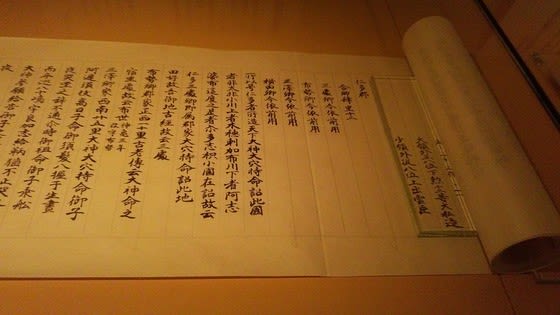

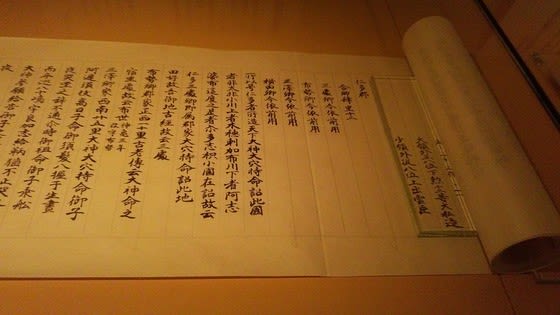

「 出雲風土記」

「 出雲風土記」

風土記は奈良時代に全国六十余国で作成されたと考えられますが、現在残っているものは5つの風土記しかありません。「常陸国風土記」、「播磨国風土記」、「豊後国風土記」、「備前国風土記」、「出雲国風土記」です。この5つの風土記の中で、ほぼ完全な形で伝わっているのは「出雲国風土記」だけのようです。733年に完成。

現在に残る「出雲国風土記」の写本は冊子になっていますが、作られた当時は上下2巻物であったと考えられます。淡い墨色の罫線の中に奈良時代の出雲国の情報がびっしりと書き込まれているそうです。正字(旧字)だけでなく、現代でも使われている漢字が多い一方、通常の漢和辞典には出てこない異体字もあるようです。

「越の国」王国の領地として合併したことを「天下を作られた大神、オオナモチ(大穴持)ノ命が越の八口を平らげておかえりになった」との記述があり、環日本海版図拡大の逸話が「国引き神話」として「出雲風土記」に記されているとの見方が有力なようです。

この、「環日本海版図拡大」を更に大きなスケールで比定した説として、古田武彦によって提起された説で、「志羅紀の三埼」、「北門の佐伎の国」、「北門の農波の国」、「高志の都の三埼」から引き寄せられて出雲がつくられたという仮説があり、彼は「志羅紀の三埼」を新羅に、「北門」をウラジオストク湾とした上で、「北門の佐伎の国」を北朝鮮のムスタン岬に、「北門の農波の国」をウラジオストクの湾入部に、「高志の都の三埼」を能登半島の北端に比定しており、新羅や沿海州方面とのつながりがあったと考えられています。百済と関係の深かったヤマトに対し、古代出雲が新羅と関係が深ったとする見方のようです。

「古墳祭祀に用いられた独特な形の出雲型子持壺(須恵器子持壺)」

出雲東部では古墳時代後期になると、石棺式石室と出雲型子持壺(須恵器子持壺)による独特な古墳祭祀が始まったそうで、向山1号墳では、盛土で石棺式石室を覆う前に子持壺を並べて祭りが行われました。

このような古墳祭祀は出雲以外では知られていない独特のもののようです。

実は、この子持壺の独特の形をインドの鼓に模して考える人もいて、そのように考えている研究者は出雲人を、アフリカを起源としてインドを経由してたどり着いた人々であるという仮説を唱えているようです。

やがて、出雲国はヤマト・吉備連合政権の物部氏の侵攻によってヤマト王権に下ることとなり、それが「日本書紀」の中の「平和的」な「国譲り神話」として記されたと考えられており、大国主は八代目の出雲国王であったと思われているようです。

解釈によって、古代の姿が様々に違った様子として描かれるているようなのですが、古代からの日本の成り立ちを知ることは今の私たちのルーツを知ることでもあり面白いと思いませんか。

コメント

古代の日本の姿に迫ることは面白いです。

古田武彦のタイトルから「古代は輝いていた」と思います。

2018/10/25(木) 午後 11:59 泉城

> 石田泉城さん

その通りですね。古代の人々の生活ぶりを知ることは、人間の根源的な幸福について考えるきっかけにもなりますね。

2018/10/26(金) 午前 0:59 kamakuraboy

「出雲」という国名の由来は、雲が沸き上がる様子を表した語「稜威母(イズモ)」という、日本国母神「イザナミ」の尊厳を表す言葉からきた語、あるいは稜威藻という竜神信仰の藻草の神威凛然たることを示した語をその源流とする説などがあるそうです。ただし、歴史的仮名遣では「いづも」であり、出鉄(いづもの)からきたという説もあるようです。

古代出雲は青銅器を主とする西出雲と鉄器を主とする東部出雲の二大勢力から出発し、統一王朝がつくられ、弥生期以降では出雲と鳥取県西部を出雲文化圏とする向きもあり、考古学的見地からは古墳が発達する以前の特徴的埋葬様式(四隅突出墳丘墓)の分布状況から北陸地方も上古出雲とすべきとする説もあるそうです。

「 出雲風土記」

「 出雲風土記」風土記は奈良時代に全国六十余国で作成されたと考えられますが、現在残っているものは5つの風土記しかありません。「常陸国風土記」、「播磨国風土記」、「豊後国風土記」、「備前国風土記」、「出雲国風土記」です。この5つの風土記の中で、ほぼ完全な形で伝わっているのは「出雲国風土記」だけのようです。733年に完成。

現在に残る「出雲国風土記」の写本は冊子になっていますが、作られた当時は上下2巻物であったと考えられます。淡い墨色の罫線の中に奈良時代の出雲国の情報がびっしりと書き込まれているそうです。正字(旧字)だけでなく、現代でも使われている漢字が多い一方、通常の漢和辞典には出てこない異体字もあるようです。

「越の国」王国の領地として合併したことを「天下を作られた大神、オオナモチ(大穴持)ノ命が越の八口を平らげておかえりになった」との記述があり、環日本海版図拡大の逸話が「国引き神話」として「出雲風土記」に記されているとの見方が有力なようです。

この、「環日本海版図拡大」を更に大きなスケールで比定した説として、古田武彦によって提起された説で、「志羅紀の三埼」、「北門の佐伎の国」、「北門の農波の国」、「高志の都の三埼」から引き寄せられて出雲がつくられたという仮説があり、彼は「志羅紀の三埼」を新羅に、「北門」をウラジオストク湾とした上で、「北門の佐伎の国」を北朝鮮のムスタン岬に、「北門の農波の国」をウラジオストクの湾入部に、「高志の都の三埼」を能登半島の北端に比定しており、新羅や沿海州方面とのつながりがあったと考えられています。百済と関係の深かったヤマトに対し、古代出雲が新羅と関係が深ったとする見方のようです。

「古墳祭祀に用いられた独特な形の出雲型子持壺(須恵器子持壺)」

出雲東部では古墳時代後期になると、石棺式石室と出雲型子持壺(須恵器子持壺)による独特な古墳祭祀が始まったそうで、向山1号墳では、盛土で石棺式石室を覆う前に子持壺を並べて祭りが行われました。

このような古墳祭祀は出雲以外では知られていない独特のもののようです。

実は、この子持壺の独特の形をインドの鼓に模して考える人もいて、そのように考えている研究者は出雲人を、アフリカを起源としてインドを経由してたどり着いた人々であるという仮説を唱えているようです。

やがて、出雲国はヤマト・吉備連合政権の物部氏の侵攻によってヤマト王権に下ることとなり、それが「日本書紀」の中の「平和的」な「国譲り神話」として記されたと考えられており、大国主は八代目の出雲国王であったと思われているようです。

解釈によって、古代の姿が様々に違った様子として描かれるているようなのですが、古代からの日本の成り立ちを知ることは今の私たちのルーツを知ることでもあり面白いと思いませんか。

コメント

古代の日本の姿に迫ることは面白いです。

古田武彦のタイトルから「古代は輝いていた」と思います。

2018/10/25(木) 午後 11:59 泉城

> 石田泉城さん

その通りですね。古代の人々の生活ぶりを知ることは、人間の根源的な幸福について考えるきっかけにもなりますね。

2018/10/26(金) 午前 0:59 kamakuraboy