10/28 横浜国立大学教育人間科学部において、「今の大学・大学生を考える」というテーマで、システム思考ワークショップを行いました。

システム思考では、複雑な問題を全体のシステムとして俯瞰することが特徴です。

ワークショップでは、今の大学・大学生について、うまくいっていること、いっていないことを各自で付箋に書いてもらい、グループで共有。発表してもらいました。

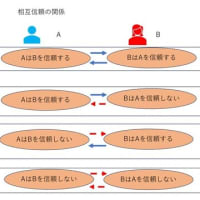

そして、その発表の中で、私が耳を傾けて、よく聞こえてきたキーワードから、問いをたてて、1つのシステム図(ループ図)を描いたのが上記のものです。

その問いは、「なぜ大学生は、(昔より)失敗をおそれるのか?」というものでした。

高度経済成長時代、人は機械の部品のように、正確に効率良く動くことを要求されてきました。

実際に、それが世界でもまれにみる高度経済成長と戦後の発展を担った部分があることは事実でしょう。

その中で教育は、「早く、正確に」を求められてきたのだと思います。

しかし、グローバル化・情報化・多様化・複雑化する世の中において、このような画一的な教育システムでは限界が来ていると思われます。

それなのに、教育現場も企業も、従来の戦後のやり方を変えようとはしていません。そこに大きなひずみが生じてきています。

正確にやらなくちゃというメンタルモデルは、従順な生徒を育て、周りからの評価を気にし、人目を気にする人間を作り出します。

するとやがて、本当の自分とは何なのか? 何のためにそれをやっているのかがわからなくなる。

立場の違う相手に、いろいろなキャラクターを微妙に使い分けていくという分裂が始まります。

それは生きずらい自分を作り出すとともに、その空間だけ共有できていれば楽しいという個人の集まりの集団も作り出すことでしょう。

その集団にいる中では、好きな話もできて心地いいのかもしれませんが、社会への関心は薄れ、自分所属の集団以外のことには関心を持たなくなる傾向があります。

こういう全体システムが見えてきました。

では、根本にある失敗を無駄、ダメだと思う社会圧力に対して、どのような人がどう働きかければいいのでしょうか?

それは、こうしたシステム思考やクリティカルシンキング(批判的思考)ができる人を育てること、クラスター化した集団・個人が「正解のみを求められる教育システム」に疑問を呈することなのかもしれません。(紫の点線)

また、いろいろとシステム図を描いていきたいと思います。

システム思考では、複雑な問題を全体のシステムとして俯瞰することが特徴です。

ワークショップでは、今の大学・大学生について、うまくいっていること、いっていないことを各自で付箋に書いてもらい、グループで共有。発表してもらいました。

そして、その発表の中で、私が耳を傾けて、よく聞こえてきたキーワードから、問いをたてて、1つのシステム図(ループ図)を描いたのが上記のものです。

その問いは、「なぜ大学生は、(昔より)失敗をおそれるのか?」というものでした。

高度経済成長時代、人は機械の部品のように、正確に効率良く動くことを要求されてきました。

実際に、それが世界でもまれにみる高度経済成長と戦後の発展を担った部分があることは事実でしょう。

その中で教育は、「早く、正確に」を求められてきたのだと思います。

しかし、グローバル化・情報化・多様化・複雑化する世の中において、このような画一的な教育システムでは限界が来ていると思われます。

それなのに、教育現場も企業も、従来の戦後のやり方を変えようとはしていません。そこに大きなひずみが生じてきています。

正確にやらなくちゃというメンタルモデルは、従順な生徒を育て、周りからの評価を気にし、人目を気にする人間を作り出します。

するとやがて、本当の自分とは何なのか? 何のためにそれをやっているのかがわからなくなる。

立場の違う相手に、いろいろなキャラクターを微妙に使い分けていくという分裂が始まります。

それは生きずらい自分を作り出すとともに、その空間だけ共有できていれば楽しいという個人の集まりの集団も作り出すことでしょう。

その集団にいる中では、好きな話もできて心地いいのかもしれませんが、社会への関心は薄れ、自分所属の集団以外のことには関心を持たなくなる傾向があります。

こういう全体システムが見えてきました。

では、根本にある失敗を無駄、ダメだと思う社会圧力に対して、どのような人がどう働きかければいいのでしょうか?

それは、こうしたシステム思考やクリティカルシンキング(批判的思考)ができる人を育てること、クラスター化した集団・個人が「正解のみを求められる教育システム」に疑問を呈することなのかもしれません。(紫の点線)

また、いろいろとシステム図を描いていきたいと思います。