<慈眼寺の階段>

歩いて巡る甲州道中四十四次(第5回):(1)相模湖駅から与瀬宿へ

(五十三次洛遊会)

2013年7月7日(日) 晴・猛暑

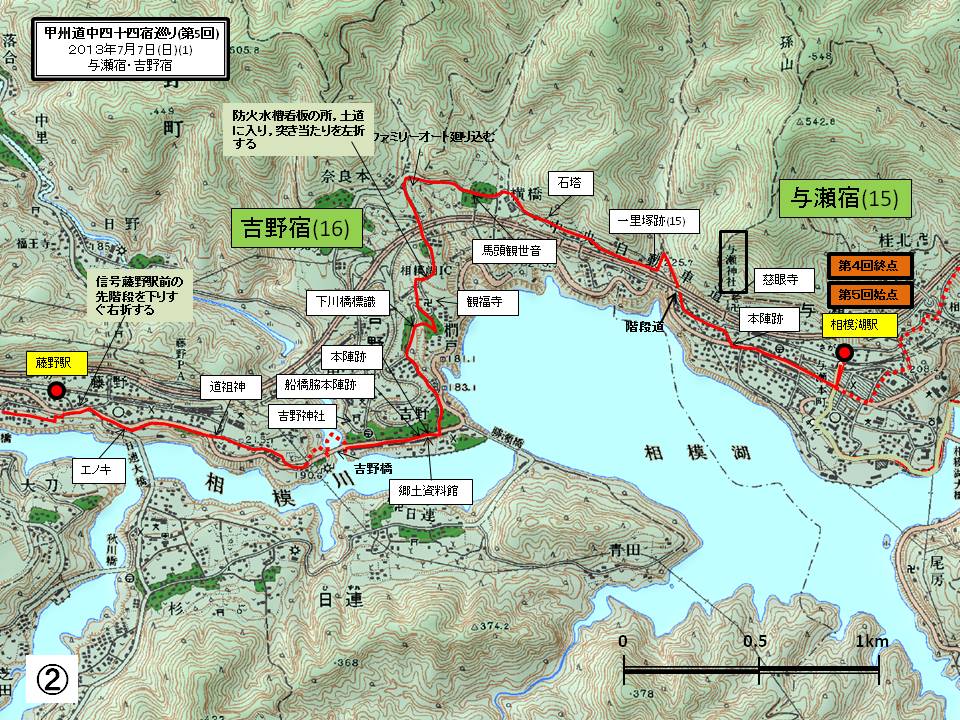

<ルート地図>

■第5回ルート概念図

水平歩行距離 16.3km

累積登攀高度 589m

累積下降高度 419m

※※猛暑の中の難行苦行の旅だった※※

■第5回ルートの概要

今回はJR相模湖駅から歩き出して,吉野宿(15),関野宿(17),上野原宿(18),鶴川宿(19),野田尻宿(20)を周遊し,バスまたはタクシーでJR四方津駅に戻る予定である.

参加者は12名.内,男性6人,女性6人であった.

関東地方の梅雨明けが報道され,大相撲夏場所初日である.当初から厳しい暑さになるだろうと予想されていたが,実際には予想以上の猛烈な暑さであった.7月8日の報道では,熱中症で800人の人達が救急車で病院に運ばれたという.

<ルート地図>

<JR相模湖駅集合>

■早朝の時間を持て余す

昨日辺りから,これまでの梅雨空が一変して気温が急上昇,今日も猛暑の一日になりそうである.

何時ものように3時30分頃起床する.折角早起きをしても,これから出掛けるとなると,落ち着いて雑務をこなす気にもなれない.そうなると貴重な朝の時間が手持ちぶさたになってしまう.家でグズグズしていても仕方がないので,早すぎることは重々承知の上で,何時も塔ノ岳に出掛けるときと余り変わらない時間に家から出発する.そして,大船駅前のマクドナルドに立ち寄って,コーヒーを賞味しながら,今日のコースの予習をする.

大船6時00分発東海道本線東京行の電車に乗車する.浜駅,東神奈川駅で乗り換えて,漸く浜線八王子行の電車に乗車する.電車は空いている.車中の殆どの時間,居眠りをしながら過ごして,7時25分に八王子駅に到着する.

中央本線下りホームは,沢山の登山客で混雑している.特急あずさ松本行を見送って,普通電車高尾行に乗車する.さらに,高尾駅で大月行の電車に乗り換える.大月行の電車は通常6両編成だが今日に限って3両編成である.そのため車内は随分と混雑している.リュックを背負った若い人達の間に挟まって,少々肩身の狭い思いをしながら,ジッと我慢する.

7時58分,ようやく相模湖駅に到着する.集合時間は9時00分,約1時間の時間待ちである.

■相模湖駅前でコーヒー

相模湖周辺が内陸のためか,鎌倉付近に比較すると朝から随分とムシムシしているような気がする.相模湖でも見に行こうかと迷ったが,このクソ暑いのに,わざわざ歩くこともなかろうと直ぐに思い直す.

“それでは…”

ということで,前回(第4回)懇親会で立ち寄った駅前のコーヒー店“SAGAMI”を覗いてみる.

まだ,早朝なのに"SAGAMI"はもう開店している.

“コーヒーでも賞味しながら時間を潰そう…”

ということで店に入る.

店に入ると,若い店員が驚いたような顔をしながら,

「いらっしゃいませ」

と私を出迎える.前回,この店に立ち寄ったときに居られた店のオーナーに良く似ているので息子さんかな? と思いながら,ブレンドコーヒー280円也を所望する.

暫くして,コーヒーが運ばれてくる.

「水にはレモンが入れてあります」

と言いながら,私の前にコーヒー,水,砂糖などを慇懃な仕草で並べる.

私は,最近,スタンド形式のコーヒーショップにしか行っていないので,わざわざコーヒーを席まで運んでくれるのに感激する.

コーヒーを飲んでいると気分が落ち着く.暫くすると女主人と思われる小太りの中年女性が,いきなり店に入ってくる.客席に居る私に気がついて,

「あら…いらっしゃいませ」

と驚いたように言いながら店の奥に入っていく.

<SAGAMIのブレンドコーヒー>

■相模湖駅前から歩き出す

今日歩く予定のルートを予習しながらコーヒーを賞味していると,次から次へと,若い女性が店の扉を開けて,

「おはようございます」

と挨拶して,また店の外へ消えていく.朝,挨拶に立ち寄るとは,面白い習慣だなと思う.

ふと外を眺めると,駅前のベンチに,何時の間にか4~5人の同行者が座り込んでいる.相変わらず皆さんはパンクチュアルだなと感心する.

集合時間30分前にコーヒーショップから外に出て,一同が座っているベンチに向かう.

私が駅とは反対側から現れたので,一同,怪訝な顔をしている.ほどなく,AB夫妻を除く全員が揃う.今日の参加者は12名.男性6人,女性6人である.男性お一人は今回初参加である.

定刻少し前にAB夫妻も無事到着する.

一同,駅舎の日影に集まって出発前のミーティングを行う.

リーダーのOB氏から,まずは,本日の予定,次回の開催案などの説明がある.

今日はかなり蒸し暑くなりそうなので,安全第一に歩こうということで,9時05分,相模湖駅から歩き出す.

<相模湖駅前でミーティング>

<与瀬宿を行く>

■与瀬宿の概要

資料2(p.289)によると,与瀬宿の宿内人口は526人.内,男281人,女285人.宿内惣家数114軒,内,本陣1軒,脇本陣なし,旅籠6軒の規模だったようである.

インターネットで与瀬宿の情報を探したが,わずかに資料3に「甲州街道は小さな宿場が多いが,与瀬宿も同様で,本陣1軒,旅籠9軒という規模.この宿場の名物は鮎であったが,安藤広重が「広重甲州道中記」の中で,ここの鮎は高い(値段が)とか不味いとか言ったようで物議をかもしたそうだ.JR相模湖駅前交差点付近から与瀬宿となる.」という記述があるだけで,これといった資料は見当たらない.資料2と資料3で旅籠の数が少し違うが,何れにしても小規模な宿場だったようである.

■本陣跡

9時05分,相模湖駅から歩き出した私たちは,駅前の道路を直進して最初の交差点与瀬本町を右折して中山道に入る.ここが,前回の終点であり,今回の出発点である.道幅はそれほど広くないが,道の両側には商店や住宅が密集している.

なだらかな登り坂が続く.私は何回も,何回も,ユックリ歩くように,一同に注意を促す.やがて,左手前方にセブンイレブンの看板が見え出す.地図で確かめると,セブンイレブンのほぼ反対側に本陣跡があるはずである.

9時15分,進行方向右手の高台にある坂本家本陣跡に到着する.特に本陣があったことを伺わせる遺構は見当たらないようである.ただ辺り一面に夏草と樹木が繁茂している.

入口付近には.明治天皇與津御小休阯と刻字された立派な石碑が立っている.

<明治天皇與津御小休阯碑>

■慈眼寺と与瀬神社

本陣跡から少し先の三叉路を右に曲がる.相変わらずなだらかな登り坂である.

9時18分,進行方向右手に,突然,立派な階段の下に到着する.かなり急な階段である.当初,こんなに暑い最中に,長い階段を登るのはイヤだなと思ったが,有志だけで,まあ,とにかく登ってみることにする.ユックリ登っているつもりだが,階段を登るにつれて蒸し暑くて汗が噴き出てくる.

階段を登り切ると,かなり広い広場に到着する.どうやら広場の下には中央本線のトンネルや高速道路が通っているようである.

広場に向かって左手に慈眼寺(じげんじ),右手に与瀬神社が並んでいる.

資料4によると,「慈眼寺は天正年間頼源阿舎梨の創立によるもので明治維新に到るまで蔵王権現の別当寺であった.明治5年神仏分祠の国令により唯仏寺となり現在に至っている.特に開山以来先師の労苦の遺業による虫加持,護摩祈祷の名声は関東一円に及んでいる.」とのことである.真言宗.山号は金峰山.本尊は薬師如来.

一方,与瀬神社は,資料5によると,「与瀬神社の祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと).創建は不明,神像の台座に享禄(1530年頃)の記載がある.吉野山の蔵王権現を勧請した古社で「与瀬の権現様」と呼ばれる.明治37年(1904年)の大火災で絵馬殿・御霊社・御輿堂を除いて焼失したが大正から戦後にかけて再建された.例祭日は4月13日で「歩射」「御幸」など他に類例ない神事が伝わっている.社宝に県内最大の直径2mの大太鼓があり,この太鼓を中心に演じる組太鼓「権現太鼓」は例祭日と8月1日の湖上祭で披露されている.」とのこと.

<慈眼寺と与瀬神社>

■素晴らしい眺望;相模湖一望

慈眼寺前の広場から,相模湖を見下ろす.湖面から涼しい風が吹き上げてくる.

素晴らしい眺望である.この眺望を眺めていると,

“やっぱり,苦労して長い階段を登って好かったな…”

と実感する.

<慈眼寺の高台から相模湖を見下ろす>

<草むした旧道を行く>

■朽ち果てた道標

慈眼寺の見学を終えて,再び元の道の続きを歩く,やがて道路は下り坂になり,前方に沢が見え始める.地図で確かめると,貝沢という沢らしい.私たちは,この沢の左岸をトラバースしている.斜め左前方には沢を越えて右岸沿いのトラバース道が見えている.今,私たちが歩いている道の続きのようである.

事前に調べた地図を頼りに歩き続ける.

旧中山道は,どうやら,今歩いている道から,右に分岐して,暫くこの沢を遡ってから,沢を渡るようである.

私は何気なく沢を渡った先頭の人を呼び返して,多分,この沢を遡るはずだと説明する.

そうは言っても,私も本当にこの沢を遡るかのか自信はない.

「もし間違っていたら,また,元に戻りますよ…」

と全員に念を押してから,わずかに残る踏み跡道を遡りはじめる.

このとき,内心では,

“皆,ただ私の後をついてくるだけでなく,真剣に地図を確かめてくれよ…”

と少し怒りにも似た気持ちが,どうしても湧いてくる.

“山だったら完全に遭難だ! オレは旅行社の社員じゃないぞ!”

200メートルほども遡っただろうか,

“やっぱり,間違っていたかな…”

と思い始めた9時31分に,谷川に朽ち果てた道標が立っているのを見付ける.

“やっぱりこの道が正解だった!”

正直なところ,私は心底からホッとする.

<旧道の朽ち果てた道標>

■貝沢を渡って踏み跡道を辿る

9時33分,貝沢に架かる橋を渡る.丸太と板で作られた幅50~60センチメートルの腐れかかった橋である.私は念のため,

「気が腐れ掛かっていますので,1人ずつ渡って下さい」

と注意を促す.

橋を渡ると急な崖を這い上がる.目の前にある木の根にしがみつきながら這い上がって,踏み跡道に出る.人1人がやっと通れるだけの下草ぼうぼうの道である.

<朽ちそうな木橋を渡って崖を這い上がる> <草ぼうぼうの踏み跡道を辿る>

■広場で休憩

暫くの間,草ぼうぼうの踏み跡道を辿る.勾配はそれほどきつくはないが,ずっと登り坂が連続する.

9時37分,飛び出るようにして広場に到着する.どうやら,この辺りが峠のようである.広場入口には先ほど見たのと同じような朽ち果てた道標が1本立っている.

相変わらず蒸し暑い.熱中症が気に掛かる.広場で給水休憩を取ることにする.

参加者一同の顔には,疲労感が滲んでいる.そういう私も蒸し暑くて堪らない.

<広場で給水休憩>

■古い道標

広場の片隅に「吉野宿 与瀬宿」と墨書してある古い道標が立っている.この道標を見付けて,私たちが正しい道を歩いていることが確認される.案内地図を編集した私としては,やっと胸をなで下ろす気分になる.

広場で5分ほど休憩を取った後,ふたたび歩き出す.

<古い道標>

■甲州道中横道の道標

9時45分,甲州古道「右与瀬宿 左吉野宿 甲州道中横道」と書いてある道標の前を通過する.ここからは再び舗装道路となる.同時に路面からの太陽の照り返しが,また,猛烈になる.

<甲州古道の道標>

■石塔群

9時48分,進行方向右手にある石塔群の前を通過する.庚申塔だけは見当が付くが,その他の石塔が何かは,私には分からない.

吉野宿はもうすぐ先である.

<石塔群>

[参考資料]

資料1;完全踏査街道マップシリーズ「ちゃんと歩ける甲州道中四拾四次」五街道ウォーク事務局

資料2;今井金吾,1998,『今昔三道中独案内 日光・奥州・甲州』日本交通公社

資料3;http://home.h01.itscom.net/tokaido/6kousyu/14yose.html

資料4;http://www3.ocn.ne.jp/~m-coffee/no20fudasho.html

資料5;http://www.e-shokokai.or.jp/sanpo/yose.html

(つづく)

「甲州道中」の前の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/7df708aa024d5d6d4df90cd02ba39dc7

「甲州道中」の次の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/56ae8e017af7d1fa8a227a6dad94caf8

「甲州道中」の索引

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/a622a87fbc7f4454e3e837fc990ece58

「甲州道中」の目次

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/583886c80d2ce6bd9956f000f9258589

※お願い

この記事はあくまで個人的趣味,仲間との情報共有を目的としたものであり,第三者を読者の対象にはしておりません.

記事の正確性は全く保証しません.なるべく誤字脱字転換ミスは少なくするように努力しますが,不具合は多々残っているでしょう.また,不正確な記述もあるでしょう.これらがご不快に思われる方は,どうぞ当ブログへのアクセスはご遠慮下さい.