昨年末に聴きに行った。

<共鳴する宇宙>というタイトルからではどんな演奏なのか想像できない。

ちらしによると、作曲家 夏田昌和氏、チェンバロ 桒形亜樹子氏、ピアノ 大須賀かおり氏 による演奏会だ。

チェンバロとピアノが一緒に演奏されるなんて聞いたことない。びっくりだ!

会場にはピアノとチェンバロがぎゅっと並べてある。

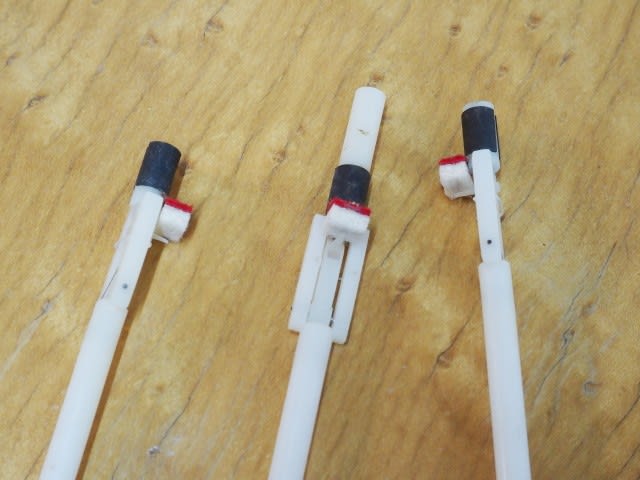

スタジオピオティータのHP によると、「1931年製のNYスタインウェイB型ピアノ(1994年リビルド)と、1989年に堀栄蔵氏が製作したタスカンモデルの二段鍵盤チェンバロ(ダブルトランスポーズ)」だそうだ。

今までわたしが観に行ったときは、チェンバロは部屋の反対側に置いてあった。部屋の両端にピアノとチェンバロがあったのだ。

今回、チェンバロをピアノ側に移動させたんだな。

最初にスタジオピオティータの西澤世子氏のあいさつがあった。

このスタジオのチェンバロとピアノは約8年間、一度も一緒に音を鳴らしたことがなかったそうだ。3年くらいまえから寂しいなあと思うようになったらしい。それで共演するこの企画をたてたのだそうだ。

スタジオピオティータが夏田昌和氏に委嘱した作品が初演されるというのが今回の目玉だ。

まずチェンバロとピアノでフランソワ・クープラン「ショワジーのミュゼット」(クラヴサン曲集第3巻第15オルドルより)が演奏された。

これは面白い!

ピアノとチェンバロの音色のコントラストがくっきりありつつも混ざりあったりして、複雑な奥行きがある。

次は桒形氏が フランソワ・クープラン「双子、アトランタ」(クラヴサン曲集第2巻第12オルドルより)について話してから、チェンバロで演奏した。

疾走するアタランテの話が興味深かった。ギリシャ神話に出てくる女狩人だ。大和和紀『あい色神話』を思い出すわたし、古い . ... 。

そして、夏田氏が氏の作品「夏思いの午後と気晴らしの体操」について話してから、桒形氏がチェンバロで演奏した。

演者が大須賀氏にかわり、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト「「ああ、お母さん、あなたに申しましょう」による12の変奏曲」(きらきら星変奏曲)と氏の関わりについて話して、ピアノで演奏した。

そして、夏田氏が氏の作品「ザ・デイ・アフター・イエスタデイ」について話してから、大須賀氏がピアノで演奏した。夏田氏が、がんばってください、と声を掛けたのが印象に残ったが、肘で弾いた箇所があったりして、そのことだったのだろうかと思った。

まず古い時代の曲をチェンバロとピアノで演奏したあと、古い時代の作品と現代の夏田氏の作品をチェンバロとピアノそれぞれで演奏したわけだ。

新旧、ずいぶん違うような気がするし、でも実は夏田氏は古いものをちゃんと継承している。

そして、最後に目玉の夏田氏のチェンバロとピアノのための作品の初演だ。

夏田昌和「チェンバロとピアノのための組曲」チェンバロとピアノ

I Allegro ritmico(快速なテンポで、リズミカルに)

II Andante sostenuto(緩やかに進むテンポで、音をよく保ちながら)

III Alegretto scherzando(やや快速なテンポで、諧謔的に)

IV Moderato con moto(中庸なテンポで、動きをもって)

ピアノのフレーズをチェンバロが追いかけたり、逆のパターンも少しあったりした。ピアノが低音で和音を弾いて上の方でチェンバロが動くのがわたしは一番グッときた。

この組曲は、また機会があったら聴きたいな。

チェンバロとピアノが一緒に演奏されていると、違いがよく分かるなあ、と思った。

ピアノは腕の重さを指に乗せるけど、チェンバロは乗せない。チェンバロは弾いているときに上体が動かないというのがよく分かった。

アンコールは、夏田氏が大須賀氏と一緒にピアノを、桒形氏がチェンバロを弾いてモーツァルトの作品を演奏した。

不勉強なので、曲名は分からない。

ちらしとプログラム。