高崎芸術劇場にトン・コープマンが来る、というので聴きに行った。

高崎芸術劇場にはパイプオルガンはなかったはずだから、チェンバロです。音楽ホールが会場です。

高崎芸術劇場には大きい方から大ホール、音楽ホール、スタジオシアターと3つの劇場があるのだが、今まで行ったことがあるのはスタジオシアターだけだったので、初めて入る音楽ホールに興味津々だ。

ちなみにスタジオシアターで観たライブは、

この5月のイリアーヌ・イリアス、

去年4月のリチャード・ボナ です。

せっかくリサイタルを観に来たのに、またしてもデジカメを忘れてしまった。わたしのスマホのレンズはダメだし。

そうしたら夫が自分のスマホを貸してくれたので、それで写真を撮りました。

うーん、広角はやっぱり歪む。すみません、脳内で補正してください。

入口脇のポスターが液晶ディスプレイなのはスタジオシアターといっしょ。スタジオシアターにはディスプレイが3つ並んでいるけど。

高崎芸術劇場をざっくり説明してみよう。直方体の建物を縦に2つに分けると片方が大劇場、もう片方を今度は水平に2つに分けると下がスタジオシアター、上が音楽ホールという位置関係になる。

スタジオシアターの入口は1階、音楽ホールの入り口は4階で、大劇場の入り口が2階なのは高崎駅の改札から出てそのままペデストリアンデッキを歩いて来れるから。

先ほどの直方体を切り分けた説明だと、スタジオシアターや音楽ホールのある側には吹き抜けがあって、エスカレーターが各階をつないでいる。

これは3階からの眺め👇

大通りに面した壁とその両側の壁の途中までは全面ガラスで、見通しがよい。吹き抜けの向こうの ガラス張りで中が見通せる部屋はスタジオで、向かって右のスタジオではチューバを構えた人たちが座っていた。セクション練習かな?グループレッスン?

高崎芸術劇場フロアマップ

★ 見取り図って楽しいな。

ガラス張りなのはそこだけではない。2階より上は大劇場側と広いガラスで仕切られていて、3階から大劇場を見るとこんな感じ👇

これはアレだ、そう、

国立新美術館 っぽい! 立体的な大きい構造物は迫力があって非日常感がすごいね。高崎芸術劇場は垂直が守られている分 安心感があるけど。

いつかこの大劇場で何か観てみたいものだ。

3階、壁がガラス張りではなくちゃんとした壁になる奥の方には 劇場のオフィスと群馬交響楽団のオフィスがあるのだが、その手前のスペースにはこんなオブジェが鎮座している。 深井隆「逃れゆく思念ー遥けし時ー」樟・金箔

逃れゆく思念シリーズの作品はいくつも存在するようだ。

オブジェの向こうに見えるのは群響のオフィス。左の壁に光っているのは液晶ディスプレイ。チケット販売中の公演のお知らせとかが光っている。

液晶ディスプレイポスターを右に行って角を曲がり込むと、壁に写真がいくつも掛けてある。

群響の公演の写真かな? 壁の反対側は群響オフィスだしな。

ん? ステージ向かって右手前に置いてある明るい色の木の物体がヒジョーに気になる!

アップ。 知っているぞ!

オンド・マルトノ用のスピーカーだ。左がメタリックスピーカー、右がパルムスピーカー。右に見切れているのがプリンシパルスピーカーだろう。

オンド・マルトノは

浜松市楽器博物館 や

国立音楽大学楽器学資料館 で見たからね。

写真の左下をアップ。 一見すると背の低いアップライトピアノっぽいが、透けてるし。これはチェレスタ? 左の鍵盤楽器?はもっと背が低いな。何だろう?

キャプション。 メシアンのトゥーランガリラ交響曲なんですって。

軽く検索したら、群馬交響楽団の第588回定期演奏会が2023年5月27日に大劇場で行われたらしい。

やはり、オンド・マルトノだ。 この公演の検索結果には出なかったが、トゥーランガリラ交響曲で検索したらチェレスタも使われる曲のようだ。しかし、左の楽器が何か分からない。どなたかご存知な方はぜひ教えて下さいませ。

やっと会場の音楽ホールに入る。

本格的な音楽専用、コンサートやリサイタルに適した天井の高いシューボックス型というのはこれか。以前

御喜美江氏のアコーディオン・リサイタルを観た 浜離宮朝日ホールもそうだな。

しかしブレた写真で、ホントにすみません。

ステージには黒が基調で開いた大屋根の内側が金屏風みたいに印象的なチェンバロがある。

何人もステージまえに押しかけ写真を撮る中に加わってチェンバロの写真を撮る。

脚がねじねじだ。

ん? なんか歪んでいるような . ... 。

アップ。譜面台の上に楽譜がわんさと積まれている。

普通、きれいな厚紙を二つ折りにしてその内側に楽譜を貼りつけたりファイルに綴じたりしているのに、こんなコピーをペラペラのまま何枚も、というのは、まるで練習時みたいだ。ちょっと愉快な気分。

それで、鍵盤の下のラインと脚が支えている水平のラインをよく見てほしい。右下の黒い部分が左下より厚い。

横から。前から2本目の脚のあたりは底板が側面の板にすぐ付いているが、一番前の鍵盤の脚や 前から4本目の一番後ろの脚のあたりは 底板と側面の板の間の黒いスペースが広くなっている。

ちょいと下から覗き込む👇 あー、やっぱり盛っているね。

ギターでいうところの順反りみたいな感じ? 正面から見ても歪んでいるから捩じれた歪み方だな。

古い楽器なので歪んじゃったのかな?

と思ったのだが、プログラムに書いてありました。 ヴィレム・クルスベルヘン作フレミッシュ(ユトレヒト、1982年)

そんなに古くないね。トン・コープマン氏の弟子の鈴木雅明氏のものだそうだ。気候の違うオランダから日本持ってきて歪んじゃったのだろうか。

検索をかけたら、2021年の動画ではまだすき間をうめていなかったな。黒い板を挟んでいる。それもどうよ!? 黒くしただけマシなのか?

An excerpt from Masaaki Suzuki and Masato Suzuki Duo Recital 4:50前後

どこの工房が盛ったんだろう?

やっとリサイタルについて。

ヤン・ピーテルスゾーン・スヴェーリンク『大公の舞踏会』で華々しく始まる。

その次はしっとりとJ.P.スヴェーリンク『涙のパヴァーヌ』。

そしてW.バード『ファンタジア イ短調』。(この時代にイ短調という概念はハテナ?だが、こうプログラムにあった。)

この選曲は好みだぞ。イギリスものならわたしはなんでもいいんじゃないか⁉

次は A.ヴァレンテ『ナポリ風ガリアルダ』はじゃかじゃかと陽気だ。

P.ブルーナ『聖母のための連祷によるティエント ト短調』。

ここら辺までの古さがわたしは好みだ。

J.S.バッハや H.パーセル、G.F.ヘンデルが続いて前半は終わり。

休憩を挟んで後半だ。

L.クープラン『シャコンヌ ハ短調』。なんというか、フランス物の情緒はどこへ行った? と思いました。

それから J.S.バッハ、J.デュフリ、A.フォルクレ、そしてG.F.ヘンデル『組曲第5番(クラヴサン組曲第1巻)ホ長調 HWV430』で終わり。

時間が短かったせいか、アンコールが3曲もあった。

J.S.バッハ『フランス組曲第5番よりサラバンド BWV816』、D.ブクステフーデ『フーガハ長調 BuxWV174』、フレスコバルディ『ベルガマスカ』でした。

コープマン氏は御年80歳だそうだが、演奏はやたらと元気がよかった。エネルギッシュでした。

なんというか、プレクトラム折れない!? と思う箇所もあった。弟子の楽器だからいいのか?

音楽ホールは素敵な空間だったけれど、チェンバロにはちょっと広すぎかもなあ、と思った。

カプラーを入れて8ft.を2つは鳴らして、4ft.もよく入れていた。最前列左だったので見えたのだ。

客がいっぱい入って音が吸収されやすい状態で 8ft.1本を聴かすというのは無理なんだろうな。

そういう意味では、元気いっぱいな演奏のコープマン氏は合っているかもな。

ホールから出たら、ロビーに人だかり。

コープマン氏がCDにサインをしていた。

海外に出て人前で演奏してさらにサインもして、なんと元気な80歳であることよ。

考えたら、わたしは桒形亜樹子氏以外のチェンバロの生演奏を聴くのはこのコープマン氏が初めてだった。

なかなかのカルチャーショックでした。

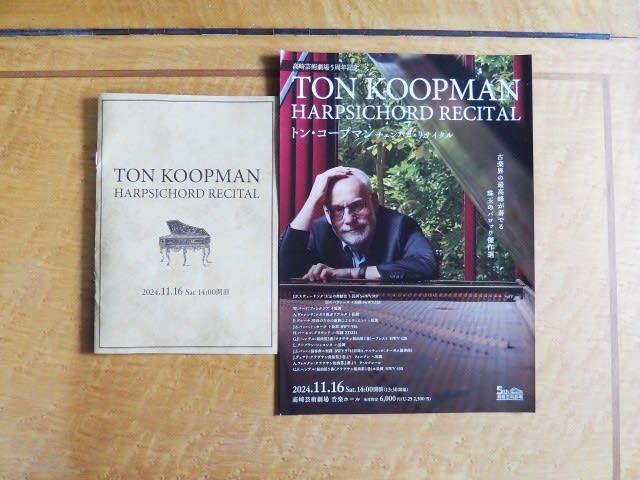

チラシとプログラム