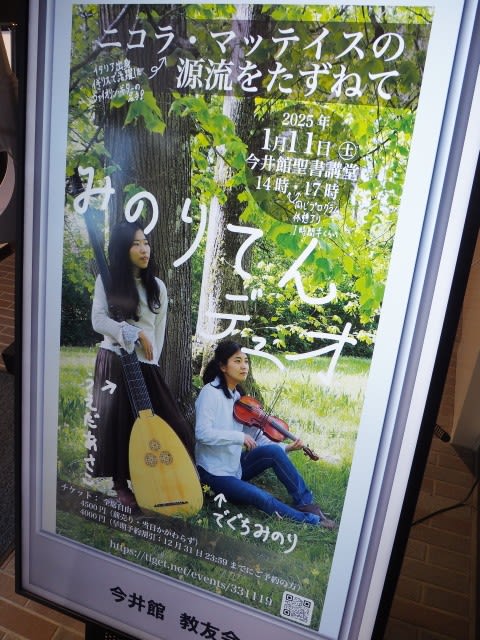

2025年最初のライブは、バロックバイオリンとテオルボ/バロックギターのデュオだ。

みのりてんデュオは、フランス在住のバロックヴァイオリン奏者 出口実祈氏と オランダ在住のリュート奏者 上田朝子氏による古楽デュオだ。

2人は学生時代からの友人だそうで、動画 でも息の合った楽しそうな演奏をしていたから、楽しみだ。

テオルボの生演奏を近くで観たいと思っていたら、ちょうどよいタイミングでコンサートがあるというので、わくわくして聴きに行った。

会場に入ったら、テオルボとバロックギターが置いてあった。

実は、始まるまえはギターは後ろ向きで、休憩のときにこちら向きになったので、この写真は休憩のときに撮った。

バロックバイオリンの方は出口氏が持ち歩くので写真がない。

テオルボはやたらとネックの長いリュートの仲間だ。長い弦は指板から外れていて、開放弦で使うようだ。

近寄ってアップ写真を撮る。

フレットのある下側のペグ。弦は7本に見える。ペグが余っているなあ。

長ーいネックの上側のペグ。弦は7本に見える。こちらもペグが1本余っていると思う。

上田氏が長い弦を調律するときは、立てた楽器の横に自身が立って 上に手を伸ばしてペグを回していた。

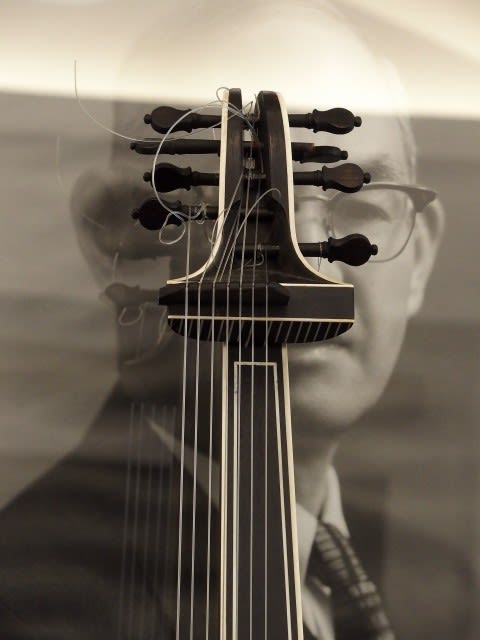

後ろの写真は矢内原忠雄氏。

ローズは3つ。

弦は14本に見える。よくもまあこんなにあって弦を間違えないで弾けるものだ。

長いヘッドをどこかにぶつけたりしないで演奏するのも意外と難しいんじゃないか?と思った。

そのせいだかネックを押さえる左手はけっこう高い位置にあって、疲れるのか血が下がるのか、たまに左手を下ろしていた。

大きい楽器は大変だ。

バロックギター。

小ぶりで可愛らしい。現代のギターは指板が一段上だけど、バロックギターは表板と同じ平面だ。フレットが表板にも打ってある。

5コースで、一番下側の弦だけ1本、あとは2本ずつの合計11本に見える。

テオルボもバロックギターも白いリボンがストラップになっていて、華を添える。

裏側。始まるまえに撮った。しましまがモダンな印象。

テオルボのケース。ケースも長ーい!

さて、やっとコンサートについて。

今井館聖書講堂が会場だ。席はほぼ埋まって、みのりてんデュオの2人が入ってくるのを待っている。

2人が会場に入ってきて、向かって左に上田氏、右側に出口氏が分かれる。立ったままの上田氏はギターを、出口氏はバイオリンをチューニングし、終わると離れたまま演奏が始まった。演奏しながらステージ中央に移動した。ちょっと面白い演出だな。

出口氏のバイオリンの構えはかなり特徴的だ。顎と肩ではさむのではなく、もっと下の鎖骨のあたりに当てているだけなのだ。冒頭の動画リンクを見れば分かります。

オープニングの曲は楽しい曲だった。

上田氏がテオルボに持ち替えて演奏した。オープニングともどもニコラ・マッテイスの曲だ。

ニコラ・マッテイスはイタリア人でイギリスに移住したそうだ。

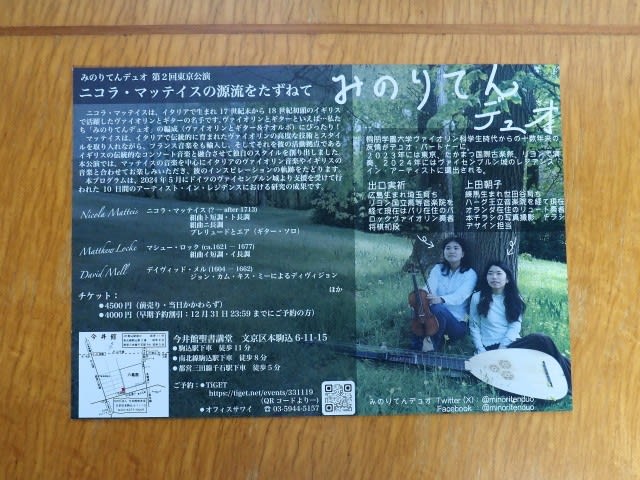

チラシ裏には、

マッテイスは、イタリアで伝統的に育まれたヴァイオリンの高度な技術とスタイルを取り入れながら、フランス音楽をも輸入し、そしてそれを彼の活動拠点であるイギリスの伝統的なコンソート音楽と融合させて独自のスタイルを創り出しました。

とあった。

バイオリンの達人でギターも得意で、楽器がかぶるみのりてんデュオの2人は親近感が強いんだそうだ。

ニコラ・マッテイスの次はイタリアのビアジョ・マリーニ。

元々バイオリンはダンス用の曲を演奏していたそうだ。それらは単純な曲だったが、もっと出来るだろう、と色々なテクニックを凝らした曲をマリーニが作ったのだそうだ。

そういう当時のバカテクを携えてマッテイスがイギリスに現れたわけだ。

マッテイスはとても低くバイオリン構えていたそうだ。カッコよかったのかも!? 昨今エレキギターやフォークギターを低く構えるスタイルというのもあるけれど、あれに通ずるかも、と出口氏が言っていた。昔も今も変わらないねえ。

マリーニの曲はテンポが一定ではなくて、情熱的な感じ? こういうのがイタリア風なんでしょうか。

またニコラ・マッテイスに戻り、その次はイギリスのマシュー・ロック。

イギリスのコンソートなのだが、イギリスの天気みたいだ、と上田氏が言っていた。ちょっとビミョーなんですって。

次もイギリスのデイヴィッド・メル。

メルの曲は《ジョン・カム・キス》によるディヴィジョンで、このテーマによるウイリアム・バードのチェンバロ曲を聴いていたので、知っているテーマはなんだか嬉しくなる。

なるほど、イタリアものとはずいぶん違う雰囲気だ。やはりフィッツウィリアム・ヴァージナル・ブック好きなわたしはイギリスものの方が馴染んだ感じだな。

ニコラ・マッテイスの曲にイタリア風だったりイギリス風であったりするところがある、というのは納得した。

彼が取り入れたというフランス音楽のテイストはわたしにはよく分からなかったけど。勉強不足です。

作者不詳の作品のあと、またニコラ・マッテイスに戻ってコンサートは終わった。

プログラムに書いてある年号によると、すべての曲が17世紀後半に出版されたもののようだ。

とても素敵な演奏だった。基本的にはノリノリのダンスミュージックっぽいのが多かった。

テオルボは爪弾いているときとジャンといっぺんにかき鳴らすときの雰囲気がまるで異なっていてびっくりした。

バロックバイオリンはモダンなものよりビブラートをかけていなくて、わたしはそれが気に入った。

素晴らしかった!

なんで「みのりてん」なのだろう? 「みのり」は出口氏の名前かな?

と思っていたら、Xの「白沢達生@となりにある古楽」氏のポストによい解説があった。★

Xのアカウントがないと見られないので、引用する。

ちなみに…「みのりてん」の名は出口さんのお名前のほか、ウィーンにある、17世紀音楽の楽譜史料がたっぷり保管されているフランチェスコ派修道会教会にちなんで…とのこと。ここのドイツ語名がMinoritenkirche(修道会のドイツ語名がMinoriten)なのです

チラシ裏には、

本プログラムは、2024年5月にドイツのヴァイセンブルン城より支援を受けて行われた10日間のアーティスト・イン・レジデンスにおける研究の成果です。

とある。そのときの動画がある。★

このコンサートの演目と同じ曲がいくつも演奏されているので、ぜひ。

ディスプレイに映されたポスター。

1月11日でした。今年はネタを溜めないぞ!と目標をたてたはずだ。翌月になっちゃったけど、うん、1カ月は経っていない、セーフ!

今井館聖書講堂・資料館 の外観。

2階の右側の大きな窓に丸い照明が下げられているのがいくつも見えるが、そこがコンサートのあった講堂。

チラシの裏側。表はポスターを横向きにした感じ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます