『ふるさとについて 1 』

はじめに

ふるさととは、その人に、古くからのゆかりの深い所。生まれ育った土地や以前に住み、またはなじんでいた場所とあります。いつのまにか古稀を迎えていた自分がふるさとについて何か書き残しておきたいと思うようになったのも自然なことなのでしょう。つれづれなるままに、ふるさとに関して様々な本を読んでいると、牧水の随筆に出会ったり、山頭火の句に出会ったり・・・・。

私が学んだ小学校の校歌は、山室静(1906年~2000年)作詞、中田喜直(1923~2000年)作曲で、山室静はふるさとの詩人であり、その校歌を口ずさむと幼き頃の思いが甦ってきます。ちなみに、小学校校歌の一番ですが、

すばらしいな ぼくらのがっこう わたしたちの まなびや

あさまもやつも ゆかわのながれも みんなわれらのとーも

どのきょうしつにも あかるいほんをー よむこえあふれ

ひーろい にわには しろいボールが とぶよ

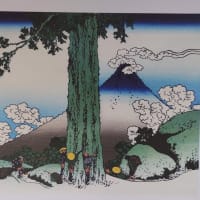

校歌にあるように、ふるさとは北に浅間山、南に八ヶ岳を仰ぎ、軽井沢町北部の浅間山付近に源を発する湯川が流れ、佐久市鳴瀬で千曲川に合流します。

そんなふるさとですが、縄文時代中期の土偶や弥生時代の土器などが発掘され、佐久市には1,172箇所の遺跡があり、佐久平浅間小学校北側道路建設等に伴う発掘調査により出土した和同開珎、奈良三彩などの陶器、古代の硯・帯金具・瓦などから、奈良時代のこの地域には佐久郡衙という役所があったとされており、出土品から古代の都とのつながりが見られるということです。

現在はというと、北陸新幹線の佐久平駅を中心とした活気ある佐久市は、大型店舗が次々と林立し大きく発展し、上田市と並ぶ東信地方の中心都市となっています。

1

先日、ふと隣町・御代田町の真楽寺に行ってきました。着いたのは午前九時頃、訪れる人はほとんどなく、新緑の木立のなか爽やかな冷気に身も心も洗われました。

真楽寺には、甲賀三郎の龍神伝説にでてくる透明な池があります。その龍神伝説ですが・・・・。

・・・・美しい妻と幸せに暮らす三郎をいつの日か2人の兄は妬むようになり、一族の繁栄のためにと嘘をついて、貴重な宝玉を取りに行こうと三郎を立科山に誘い出しました。

宝玉が眠るとされている深い深い人穴を三郎は藤のつるに掴まって下りていくと、兄たちは、そのつるを切ってしまい、三郎は奈落の底へと落ちてしまいます。これを知った三郎の妻は、悲しみのあまり夫の後を慕って、三郎を探すため同じくこの人穴に飛び込んでしまうのでした。

一方、奈落の底へと落ちた三郎は、暗くどこまでも続く闇の世界を彷徨いますが、やがてこの世へ生還した。そこが真楽寺の泉だったのです。しかし三郎の体は龍になっていたのです。龍は立科山を目指し、佐久を縦断すると諏訪に下り諏訪大明神になりました。そして、三郎を追って同じく地底を彷徨った妻もまた龍となり二人は出会うことができたという伝承です。

この甲賀三郎の龍神伝説に由来する地名や名称が、私の住むふるさとの各地にあります。例えば、泉を出て諏訪に向かった龍は途中、長土呂村に来て「近い」と言った「近津」の地名があります。

また、龍は小田井で転んで、胡麻の木で眼を突かれた。今でも小田井と横根では胡麻を栽培すると眼病になるといって畑で作らない。立科山を越えて諏訪を目指した龍が振り返った時、尾がまだ前山に垂れていたので、「尾垂山」というなど・・・・。

また、自然豊かな庭の先にある真楽寺本堂に、浅間山の噴火を収めるために祀られているのは優しい女神の普賢菩薩です。

真楽寺は真言宗智山派で山号は浅間山。用明天皇元年(586年)、用明天皇の勅願による開山ということです。そして、私が住むふるさとの長福寺も、同じく真言宗智山派であり、山号は近津山、本尊は同じく普賢菩薩です。

この長福寺の境内で小学生の私は、毎日暗くなるまで幼友達と遊んだのでした。そう、長福寺の境内で遊んだ日々から、六十年になるでしょうか。

長福寺ですが、創建年代は永正八年(1511)室町時代に岩尾城二代目大井弾正中行満が建立。享和三年(1803)には長土呂村大火にて本堂が消失するも長福寺中興の祖 第七世秀好阿闍梨が再建。

大正元年(1912)に大澤浄澄が長福寺兼務住職となり、昭和11年(1938年)に大澤良雄が第十八世住職として普山、平成20年(2008)に第十九世住職として青木康史が普山。平成23年(2011)には長福寺五百年記念祭が挙行されました。

私はその第十八世住職大澤良雄氏に見守られるなか、境内の木々に登ったり、そっと、本堂の縁の下に潜りこみかくれんぼをしたことなど懐かしい思い出です。

2

ふるさとと言えば、生まれ育った佐久市の隣町も私にはふるさとと呼べるかも。私の高校生活は隣町にある小諸商業高等学校でした・・・・。

小諸と言えば、小諸城址懐古園と島崎藤村の名が出てきます。小説『破戒』、『藤村詩集』、『千曲川のスケッチ』などがあります。その『千曲川のスケッチ』

より。

「私は今、小諸の城址に近いところの学校で、君と同年位な学生を教えている。君はこういう山の上への春がいかに待たれて、そしていかに短いものであると思う。四月の二十日頃に成らなければ、花が咲かない。梅も桜も李も殆ど同時に開く、城跡の懐古園には二十五日に祭りがあるが、その頃が花の盛りだ。すると、毎晩のきまりのように風雨がやって来て、一時にすべての花をさらって行ってしまう。」

まさしくそのとおりの私のふるさとであり、そして林檎と桃の花もすぐ続けて花ひらくのです。

続けて『千曲川のスケッチ』より。

「火山の麓にある大傾斜を耕して作ったこの辺の田畠はすべて石垣によって支えられる。その石垣は今は雑草の葉で飾られる時である。石垣と共に多いのは、柿の樹だ。黄がちな、透明な、柿の若葉のかげを通るのも心地が好い。

小諸はこの傾斜に添うて、北国街道の両側に細長く発達した町だ。本町、荒町は光岳寺を境にして左右に曲折した、主なる商家のあるところだが、その両端に市町、与良町が続いている。私は本町の裏手から停車場と共に開けた相生町の道路を横ぎり、古い士族屋敷の残った袋町を通りぬけて、田圃わきの細道へ出た。そこまで行くと、荒町、与良町と続いた家々の屋根が町の全景の一部を望むように見られる。白壁、土壁は青葉に埋れていた。

田圃わきの草の上には、土だらけの足を投出して、あおのけさまに寝ている働きつかれたらしい男があった。青麦の穂は黄緑に熟しかけていて、大根の花の白く咲き乱れたのも見える。私は石垣や草土手の間を通って石ころの多い細道を歩いて行った。そのうちに与良町に近い麦畠の中へ出て来た。」

そして、『千曲川のスケッチ』を読んでいくと、私のふるさと岩村田町が出てくるのでした。

「小諸から岩村田町へ出ると、あれから南に続く甲州街道は割合に平坦な、広々とした谷を貫いている。黄ばんだ、秋らしい南佐久の領分が私達の眼のまえに展けて来る。千曲川はこの田畠の多い谷間を流れている。

一体、犀川に合するまでの千曲川は、殆んど船の影を見ない。唯、流れるままに任せてある。この一事だけで、君はあの川の性質と光景とを想像することが出来よう。

私は、佐久、小県(ちいさがた)の高い傾斜から主に谷底の方にみおろした千曲川をのみ君に語っていた。今、私達が歩いて行く地勢は、それと趣を異にした河域だ。臼田、野沢の町々を通って、私達は直ぐ河の流に近いところへ出た。」

ここに出てくる臼田町ですが、平成17年(2005年)4月1日に、臼田町、浅科村、望月町、佐久市の4市町村が合併して現在の佐久市となっているのです。

『藤村詩集』より、「千曲川旅情の歌」です。

一

小諸なる古城のほとり

雲白く遊子悲しむ

緑なすはこべは萌えず

若草も藉くによしなし

しろがねの衾の岡邊

日に溶けて淡雪流る

あたゝかき光はあれど

野に滿つる香も知らず

浅くのみ春は霞みて

麦の色わづかに青し

旅人の群はいくつか

畠中の道を急ぎぬ

暮れ行けば淺間も見えず

歌哀し佐久の草笛

千曲川いざよふ波の

岸近き宿にのぼりつ

濁り酒濁れる飲みて

草枕しばし慰む

二

昨日またかくてありけり

今日もまたかくてありなむ

この命なにをあくせく

明日をのみ思ひわづらふ

いくたびか榮枯の夢の

消え残る谷に下りて

河波のいざよふ見れば

砂まじり水巻き帰る

嗚呼古城なにをか語り

岸の波なにをか答ふ

いにし世を静かに思へ

ももとせもきのふのごとし

千曲川柳霞みて

春浅く水流れたり

たゞひとり岩をめぐりて

この岸に愁を繋つなぐ

・次回に続く・・・。