11年7月1日 金曜日 07/01・各社社説

今朝は玄海原発―運転再開について東京と毎日と朝日がそれぞれ社説を書いていていた。

私はどちらかと云うと朝日の論評の方が好きだ。一時的にも安全とみなされた原発は稼働しなければ、経済活動に支障をきたすのではないだろうか。

日本の政治は、曖昧な表現でぼやかすのがすだ2015年度までに10%にを10年代半ばまでに10%にとかその他の

70~74歳の医療費の窓口負担割合を1割から2割に引き上げると明記せず、「自己負担割合の見直し」に触れるにとどめた。年金支給開始年齢の引き上げも「検討」という緩い表現に変わっている曖昧な表現だこれではどのような見直しか全く分からない,言うならば国に都合の良い見直しをされても国民は文句はいえないのだ。

朝日新聞(社説)

その1

玄海原発―運転再開は焦らずに (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

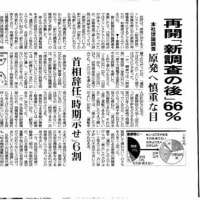

福島第一原発の事故後、突きつけられた問題に動きがあった。九州電力の玄海原発2、3号機について、地元の佐賀県玄海町に続き、古川康・知事が運転再開を認める姿勢を示した。

定期検査は13カ月に1度。その後運転できないと、来春には日本の全原発が止まる。原発依存からはできるだけ早く脱却するのが望ましいが、電力供給に支障が生じるなら、安全とみなされる原発の再稼働は避けられないだろう。

それでも今、再開に踏み切るのは拙速に過ぎないか。安全性の検討も、周辺自治体を含む地元の理解を得る努力も、まだまだ足りないからだ。

その2

税と社会保障―閣議決定で歯車を回せ

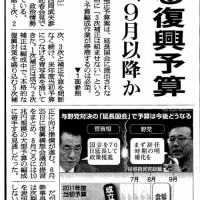

菅政権はきのう、税と社会保障の一体改革に関する政府・与党案を決めた。

与党内から反対論が噴き出していた消費税率引き上げについては「2015年度までに10%に」という原案を「10年代半ばまでに10%に」と書き換えた。時期をぼかす代わりに、税率は明示するという決着だった。

「ムダを省けば財源は出る」と主張してきた民主党が、初めて増税を認め、消費税率を10%に上げると明記したのは半歩前進だろう。だが、政権与党としての責任を果たしているとは、とてもいえない。

理由は二つある。

ひとつは民主、自民、公明の4月末の「3党合意」に沿っていない点だ。

読売新聞(社説)

消費税「10%」 与野党協議への条件は整った (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

長年の懸案である社会保障制度の抜本改革が、ようやく動き出した。だが、これは一里塚に過ぎない。画餅に終わらせてはなるまい。

菅首相を本部長とする政府・与党の「社会保障改革検討本部」が、社会保障と税の一体改革案を正式に決定した。

改革案は、社会保障財源を確保するため、消費税率を「2010年代半ばまでに段階的に10%まで引き上げる」と明記している。

中国共産党90年 責任大国への道のりは遠い{/arrow_r/}(全文はここからお入り下さい)

中国共産党が1日、創設90年を迎えた。

世界2位の経済大国になった中国に国際社会が求めるのは大国としての責任を果たすことだ。

それにはまず、自己の主張を一方的に押し通し、近隣諸国を威圧して摩擦を繰り返す姿勢を改めるべきだ。

初の空母建造が伝えられるなど増強著しい軍は、一段と発言力を強めている。領有権や海洋権益が絡むケースで、中国政府が強硬な姿勢を取る背景には、軍の影響力があると指摘されている。

毎日新聞(社説)

玄海再稼働問題 安全への議論足りない (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

東京電力福島第1原発事故の前と後で何が変わったのか。九州電力玄海原発2、3号機の再稼働をめぐる政府と自治体のやり取りを見ていると、こうした根本的な疑問を感じないわけにいかない。

海江田万里経済産業相は地元を訪れ、古川康・佐賀県知事や岸本英雄・玄海町長に再稼働を求めた。知事は「安全性の確認はクリアされた」とし、容認の意向を打ち出している。町長も同様だ。

しかし、再稼働を認める根拠は電源車の配備といった応急処置だ。これだけの事故を経験したにもかかわらず、耐震指針や安全設計審査指針の見直し、老朽原発の扱いにまで目配りした「福島後」の新たな安全基準を国が示しているわけではない。

米の対テロ戦略 内向きでは世界が困る (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

10年前、同時多発テロを受けて米ブッシュ政権は「テロとの戦争」を宣言した。テロは「宣戦布告」であり、米国は全力で反撃するから「戦争(War)」なのだという。ブッシュ前大統領は02年1月の一般教書演説などで、地球規模の対テロ戦争を続ける必要性を強調した

オバマ政権が公表した対テロ「国家戦略」は、ブッシュ路線の公式な転換といえよう。米国はイスラム教と戦っているのではなく、同時テロを実行した「アルカイダ」という特定組織との戦いだと「国家戦略」は言う。「テロとの戦争」という言葉はイスラム世界で評判が悪い。戦いの対象を明確に指定して反米感情を緩和しようと考えたのだろう。

産経新聞(社説)

中国共産党90年 覇権主義拡大に歯止めを (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

中国共産党が1日、党創立90周年を迎える。発足時60人弱だった党員は昨年末までに8千万人を超え、同党率いる新中国は建国62年で米国に次ぐ世界第2の経済・軍事大国となった。近現代史を画する出来事であることは否定できない。

しかし、現在の中国は一党独裁下で特権層と庶民の所得格差が急拡大し、社会紛争が頻発している。対外面では軍拡を背景に海洋覇権拡大の動きを強めて、周囲の国々を脅かしている。富国強兵は成ったかもしれないが、国際社会の平和と安定に貢献する「責任ある大国」とはとてもいえない

電力使用制限 経済活動の圧迫をやめよ (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

東日本大震災と原発事故を受けて、関東と東北地方を対象とした電気事業法に基づく電力使用制限が始まる。最大の焦点は日本経済への影響をいかに抑えるかだ。

37年ぶりの強制措置の発動となるが、対象となる東京電力、東北電力の供給能力をきちんと検証しつつ、日本経済を支える基幹産業の電力確保など優先順位を明確にする必要がある。使用制限をする以上、菅直人首相は自ら定期検査を終えた原発再稼働へ地元を説得するなどして、電力安定供給と経済への影響回避を最大の責務としなければならない

日経新聞(社説)

これでは一体改革の体をなしていない (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

政府・与党が社会保障と税の一体改革案をまとめた。消費税増税という根幹部分の年限を曖昧にしたのは納得できない。閣議決定を見送ったため、本当に実行できるのかという疑問も残る。これでは改革の体をなしていないのではないか。

30日の最終案は原案から大きく後退した。消費税率を段階的に10%まで引き上げる方針は堅持したものの、その時期を「2015年度まで」から「10年代半ばまで」にぼかすことで決着した。しかも「経済状況の好転」が条件である。

70~74歳の医療費の窓口負担割合を1割から2割に引き上げると明記せず、「自己負担割合の見直し」に触れるにとどめた。年金支給開始年齢の引き上げも「検討」という緩い表現に変わっている

韓・EU協定が鳴らす警鐘{/arrow_r/}(全文はここからお入り下さい)

韓国と欧州連合(EU)が締結した自由貿易協定(FTA)が1日に発効する。韓国製品に対する関税の撤廃が始まり、欧州市場で 日本製品の欧州での競争力は、すでに2000年ごろから下がり始めている。家電や自動車では、日本より韓国ブランドの方が消費者に広く認知されているのが現実だ。

たとえば40型液晶テレビのフランスでの実勢小売価格(円換算)は、サムスン製が11万円前後で、現時点で比べても、パナソニック製より1万円ほど安い。

FTAの発効後は、現在14%の関税が、さらに韓国製だけ段階的に削られゼロになる。サムスンは10万円以下まで値下げでき、日本メーカーは太刀打ちできなくなってしまう。

東京新聞(社説)

玄海原発 見切り“再開”では困る (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

定期検査中の九州電力玄海原発2、3号機について、佐賀県知事が運転再開を認める姿勢を見せた。福島の惨状を目の当たりにしながら、なぜ見切り発車へと急ぐのか。安全は置き去りなのか。

現在定期検査などで三十五基の原発は止まったまま、震災後、再開には至っていない。

古川康佐賀県知事は「原発の安全性の問題はクリアされた」という。だが何が、どう安全なのか、具体的な説明はできていない。

南シナ海 多国協議で緊張緩和を (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

南シナ海の領有権をめぐり、中国と東南アジア諸国の対立が激しくなっている。中国は、話し合いによる平和的な解決をうたった南シナ海行動宣言を守り、挑発的な行動を繰り返すべきではない。

南シナ海紛争をめぐり、東南アジア諸国連合(ASEAN)と中国は二〇〇二年に行動宣言に署名した。宣言を法的拘束力のある行動規範に格上げする努力をすることでは合意している。今月はインドネシアでASEAN地域フォーラム(ARF)の閣僚会議が開かれる予定であり、日米はASEANと協力し、中国が行動規範に合意できる話し合いの環境作りに努力してほしい。

今朝は玄海原発―運転再開について東京と毎日と朝日がそれぞれ社説を書いていていた。

私はどちらかと云うと朝日の論評の方が好きだ。一時的にも安全とみなされた原発は稼働しなければ、経済活動に支障をきたすのではないだろうか。

日本の政治は、曖昧な表現でぼやかすのがすだ2015年度までに10%にを10年代半ばまでに10%にとかその他の

70~74歳の医療費の窓口負担割合を1割から2割に引き上げると明記せず、「自己負担割合の見直し」に触れるにとどめた。年金支給開始年齢の引き上げも「検討」という緩い表現に変わっている曖昧な表現だこれではどのような見直しか全く分からない,言うならば国に都合の良い見直しをされても国民は文句はいえないのだ。

朝日新聞(社説)

その1

玄海原発―運転再開は焦らずに

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)福島第一原発の事故後、突きつけられた問題に動きがあった。九州電力の玄海原発2、3号機について、地元の佐賀県玄海町に続き、古川康・知事が運転再開を認める姿勢を示した。

定期検査は13カ月に1度。その後運転できないと、来春には日本の全原発が止まる。原発依存からはできるだけ早く脱却するのが望ましいが、電力供給に支障が生じるなら、安全とみなされる原発の再稼働は避けられないだろう。

それでも今、再開に踏み切るのは拙速に過ぎないか。安全性の検討も、周辺自治体を含む地元の理解を得る努力も、まだまだ足りないからだ。

その2

税と社会保障―閣議決定で歯車を回せ

菅政権はきのう、税と社会保障の一体改革に関する政府・与党案を決めた。

与党内から反対論が噴き出していた消費税率引き上げについては「2015年度までに10%に」という原案を「10年代半ばまでに10%に」と書き換えた。時期をぼかす代わりに、税率は明示するという決着だった。

「ムダを省けば財源は出る」と主張してきた民主党が、初めて増税を認め、消費税率を10%に上げると明記したのは半歩前進だろう。だが、政権与党としての責任を果たしているとは、とてもいえない。

理由は二つある。

ひとつは民主、自民、公明の4月末の「3党合意」に沿っていない点だ。

読売新聞(社説)

消費税「10%」 与野党協議への条件は整った

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)長年の懸案である社会保障制度の抜本改革が、ようやく動き出した。だが、これは一里塚に過ぎない。画餅に終わらせてはなるまい。

菅首相を本部長とする政府・与党の「社会保障改革検討本部」が、社会保障と税の一体改革案を正式に決定した。

改革案は、社会保障財源を確保するため、消費税率を「2010年代半ばまでに段階的に10%まで引き上げる」と明記している。

中国共産党90年 責任大国への道のりは遠い{/arrow_r/}(全文はここからお入り下さい)

中国共産党が1日、創設90年を迎えた。

世界2位の経済大国になった中国に国際社会が求めるのは大国としての責任を果たすことだ。

それにはまず、自己の主張を一方的に押し通し、近隣諸国を威圧して摩擦を繰り返す姿勢を改めるべきだ。

初の空母建造が伝えられるなど増強著しい軍は、一段と発言力を強めている。領有権や海洋権益が絡むケースで、中国政府が強硬な姿勢を取る背景には、軍の影響力があると指摘されている。

毎日新聞(社説)

玄海再稼働問題 安全への議論足りない

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)東京電力福島第1原発事故の前と後で何が変わったのか。九州電力玄海原発2、3号機の再稼働をめぐる政府と自治体のやり取りを見ていると、こうした根本的な疑問を感じないわけにいかない。

海江田万里経済産業相は地元を訪れ、古川康・佐賀県知事や岸本英雄・玄海町長に再稼働を求めた。知事は「安全性の確認はクリアされた」とし、容認の意向を打ち出している。町長も同様だ。

しかし、再稼働を認める根拠は電源車の配備といった応急処置だ。これだけの事故を経験したにもかかわらず、耐震指針や安全設計審査指針の見直し、老朽原発の扱いにまで目配りした「福島後」の新たな安全基準を国が示しているわけではない。

米の対テロ戦略 内向きでは世界が困る

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)10年前、同時多発テロを受けて米ブッシュ政権は「テロとの戦争」を宣言した。テロは「宣戦布告」であり、米国は全力で反撃するから「戦争(War)」なのだという。ブッシュ前大統領は02年1月の一般教書演説などで、地球規模の対テロ戦争を続ける必要性を強調した

オバマ政権が公表した対テロ「国家戦略」は、ブッシュ路線の公式な転換といえよう。米国はイスラム教と戦っているのではなく、同時テロを実行した「アルカイダ」という特定組織との戦いだと「国家戦略」は言う。「テロとの戦争」という言葉はイスラム世界で評判が悪い。戦いの対象を明確に指定して反米感情を緩和しようと考えたのだろう。

産経新聞(社説)

中国共産党90年 覇権主義拡大に歯止めを

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)中国共産党が1日、党創立90周年を迎える。発足時60人弱だった党員は昨年末までに8千万人を超え、同党率いる新中国は建国62年で米国に次ぐ世界第2の経済・軍事大国となった。近現代史を画する出来事であることは否定できない。

しかし、現在の中国は一党独裁下で特権層と庶民の所得格差が急拡大し、社会紛争が頻発している。対外面では軍拡を背景に海洋覇権拡大の動きを強めて、周囲の国々を脅かしている。富国強兵は成ったかもしれないが、国際社会の平和と安定に貢献する「責任ある大国」とはとてもいえない

電力使用制限 経済活動の圧迫をやめよ

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)東日本大震災と原発事故を受けて、関東と東北地方を対象とした電気事業法に基づく電力使用制限が始まる。最大の焦点は日本経済への影響をいかに抑えるかだ。

37年ぶりの強制措置の発動となるが、対象となる東京電力、東北電力の供給能力をきちんと検証しつつ、日本経済を支える基幹産業の電力確保など優先順位を明確にする必要がある。使用制限をする以上、菅直人首相は自ら定期検査を終えた原発再稼働へ地元を説得するなどして、電力安定供給と経済への影響回避を最大の責務としなければならない

日経新聞(社説)

これでは一体改革の体をなしていない

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい) 政府・与党が社会保障と税の一体改革案をまとめた。消費税増税という根幹部分の年限を曖昧にしたのは納得できない。閣議決定を見送ったため、本当に実行できるのかという疑問も残る。これでは改革の体をなしていないのではないか。

30日の最終案は原案から大きく後退した。消費税率を段階的に10%まで引き上げる方針は堅持したものの、その時期を「2015年度まで」から「10年代半ばまで」にぼかすことで決着した。しかも「経済状況の好転」が条件である。

70~74歳の医療費の窓口負担割合を1割から2割に引き上げると明記せず、「自己負担割合の見直し」に触れるにとどめた。年金支給開始年齢の引き上げも「検討」という緩い表現に変わっている

韓・EU協定が鳴らす警鐘{/arrow_r/}(全文はここからお入り下さい)

韓国と欧州連合(EU)が締結した自由貿易協定(FTA)が1日に発効する。韓国製品に対する関税の撤廃が始まり、欧州市場で 日本製品の欧州での競争力は、すでに2000年ごろから下がり始めている。家電や自動車では、日本より韓国ブランドの方が消費者に広く認知されているのが現実だ。

たとえば40型液晶テレビのフランスでの実勢小売価格(円換算)は、サムスン製が11万円前後で、現時点で比べても、パナソニック製より1万円ほど安い。

FTAの発効後は、現在14%の関税が、さらに韓国製だけ段階的に削られゼロになる。サムスンは10万円以下まで値下げでき、日本メーカーは太刀打ちできなくなってしまう。

東京新聞(社説)

玄海原発 見切り“再開”では困る

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)定期検査中の九州電力玄海原発2、3号機について、佐賀県知事が運転再開を認める姿勢を見せた。福島の惨状を目の当たりにしながら、なぜ見切り発車へと急ぐのか。安全は置き去りなのか。

現在定期検査などで三十五基の原発は止まったまま、震災後、再開には至っていない。

古川康佐賀県知事は「原発の安全性の問題はクリアされた」という。だが何が、どう安全なのか、具体的な説明はできていない。

南シナ海 多国協議で緊張緩和を

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)南シナ海の領有権をめぐり、中国と東南アジア諸国の対立が激しくなっている。中国は、話し合いによる平和的な解決をうたった南シナ海行動宣言を守り、挑発的な行動を繰り返すべきではない。

南シナ海紛争をめぐり、東南アジア諸国連合(ASEAN)と中国は二〇〇二年に行動宣言に署名した。宣言を法的拘束力のある行動規範に格上げする努力をすることでは合意している。今月はインドネシアでASEAN地域フォーラム(ARF)の閣僚会議が開かれる予定であり、日米はASEANと協力し、中国が行動規範に合意できる話し合いの環境作りに努力してほしい。