ジャカルタから私にとって嬉しいニュースが飛び込んできましたので、簡単にご紹介します。

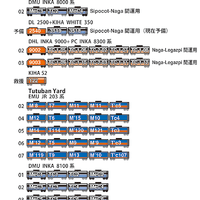

今まで運用に充当されていた103系のT'c597 T246 M'231 Mc105 Tc359 M654 M'810 T'c384ですが、205系が続々と運用に充当される中、お役御免ということでしばらくDepok車庫に留置されていました。

これでジャカルタの103系の活躍もここまでかと思われていましたが、先週、なんと修繕のピットに収容され、検査が実施されるようです。

ジャカルタの103系は検査の度に色を変えておりますが、ジャカルタ譲渡当初は武蔵野線のままのカラーであるオレンジ色で活躍し、その後、新潟地域の旧型国電にも採用された新潟色に変更され、2008年には青系の塗装に変更されました。そして2011年には私の自慢ではありませんが、15のデザインを提案させていただき、そのうちの1つのデザインである東海色が採用され、私の夢が叶えられて感無量でした。

現地鉄道会社の1人の社員からの情報によりますと、色はどうもこの東海色を再度採用するとのことですが、もしかするとKCJの標準色である赤と黄色になることも予想されます。私としてはKCJカラーの103系バージョンも見たいところですが、以前の東急8500系や8000系で採用されていた編成ごとに色を変えてくれたほうがバラエティー豊かで見るほうとしては楽しいですし、この103系もやはりKCJカラーではなく、できれば東海色のままであり続けたほうが良いのではないかと思っているところです。

今回は新たなデザインを提出する機会を逸してしまいましたが、来月あたりには検査が完了し、まだまだ活躍する姿を見ることができるのではないかと期待しております。

また、横浜線205系譲渡の輸送などに関する入札が実施されたようですが、車両の動きが出ていないことから今後どのような動きが展開されるのか不透明であるものの、今後、譲渡が決定され、ジャカルタ到着に目処がたった時点で、検査後の103系を求めて今年も訪問することを予定しております。

下の車両はMc105で、私と同じ頃の年代に生まれた車両ですが、製造から半世紀を迎えようとしており、新たな仲間である205系とともにますますの活躍を期待したいところです。

もちろん、床下機器の一部が取られてしまったMc153やTc815の編成の去就も注目されますが、こちらの編成も復帰することを願いたいところです。

(写真は全てBpk.Suroさん)

今まで運用に充当されていた103系のT'c597 T246 M'231 Mc105 Tc359 M654 M'810 T'c384ですが、205系が続々と運用に充当される中、お役御免ということでしばらくDepok車庫に留置されていました。

これでジャカルタの103系の活躍もここまでかと思われていましたが、先週、なんと修繕のピットに収容され、検査が実施されるようです。

ジャカルタの103系は検査の度に色を変えておりますが、ジャカルタ譲渡当初は武蔵野線のままのカラーであるオレンジ色で活躍し、その後、新潟地域の旧型国電にも採用された新潟色に変更され、2008年には青系の塗装に変更されました。そして2011年には私の自慢ではありませんが、15のデザインを提案させていただき、そのうちの1つのデザインである東海色が採用され、私の夢が叶えられて感無量でした。

現地鉄道会社の1人の社員からの情報によりますと、色はどうもこの東海色を再度採用するとのことですが、もしかするとKCJの標準色である赤と黄色になることも予想されます。私としてはKCJカラーの103系バージョンも見たいところですが、以前の東急8500系や8000系で採用されていた編成ごとに色を変えてくれたほうがバラエティー豊かで見るほうとしては楽しいですし、この103系もやはりKCJカラーではなく、できれば東海色のままであり続けたほうが良いのではないかと思っているところです。

今回は新たなデザインを提出する機会を逸してしまいましたが、来月あたりには検査が完了し、まだまだ活躍する姿を見ることができるのではないかと期待しております。

また、横浜線205系譲渡の輸送などに関する入札が実施されたようですが、車両の動きが出ていないことから今後どのような動きが展開されるのか不透明であるものの、今後、譲渡が決定され、ジャカルタ到着に目処がたった時点で、検査後の103系を求めて今年も訪問することを予定しております。

下の車両はMc105で、私と同じ頃の年代に生まれた車両ですが、製造から半世紀を迎えようとしており、新たな仲間である205系とともにますますの活躍を期待したいところです。

もちろん、床下機器の一部が取られてしまったMc153やTc815の編成の去就も注目されますが、こちらの編成も復帰することを願いたいところです。

(写真は全てBpk.Suroさん)

ついに103系が廃車か?と思ったら、とりあえずは検査入場する事になりましたか。次の205系譲渡までの繋ぎなのかもしれませんが、とりあえずは何とか持ちこたえたのは確かです。逆にインドネシアの電車が多数引退した事を思えば、大したものだと思います。でも、都営6000系に比べると、随分と痛々しいですし、今後はどうなるのか・・・

私は専門家でもありませんし、技術者でもありませんので詳しいことはわかりませんが、103系は他の形式に比べ修理しやすいと聞いております。また、冷房電源はMGであるため、都営6000形(MGもありますが)に比べ安定しており、現地の鉄道雑誌などでは「最も寒い形式」として知れ渡っています。

高運のTc359やTc815の編成は昭和50年以降製造の車両であり、東急8500系とほぼ同時期の車両であるため、まだまだ使用に際して耐えられるのではないかと思いますし、大阪の体質改善車でない103系も活躍し続けていることから、修繕などをしっかり行っていれば、今後もしばらく活躍できるのではないかと思います。

私個人的な願いとしても少なくともあと10年は活躍してほしいものです。

パクアン急行様の記事で103系の運用離脱を知った時は遂に命脈尽きるかと思いましたが、まさか検査入場していたとは大変驚いています。そういえば鉄道雑誌で現地の鉄道マンへのインタビューが掲載された時に、構造が単純で一番扱いやすく「何とか修理しながら10年でも20年でも使いたい」といったような内容があったような…。

何にせよ再び復帰させる動きが見え始めたのは嬉しい限りですが、日本の整備技術を指導した成果が出ているのかも知れませんね?

私もジャカルタの103系の活躍する姿は2度と見れないのではないかと危惧しておりましたが、検査入場したという情報を現地の社員からいただき、私も大変驚いているというか嬉しいかぎりです。

103系がジャカルタに譲渡された2004年は、地元の新聞にもまだまだ同形式が現存し、共通の部品も多くあり、確かに構造も単純であるということも書かれていたかと思います。

今後、205系の運用本数が増加するものと思われますが、8両ないし4両編成として使用できる103系にはBogor線以外の路線で活路を見いだし、これからも長く活躍してほしいと願っております。

まぁ、管理人さんはあり得ないと言うと思うのですが、103系や都営6000系の調子を見たら、同じ抵抗制御の東武の8000系や南海の6000系でもインドネシアに譲渡したら、案外上手くやっていけそうな気がします。

でも、205系が譲渡されたのを見ると、次のステップアップという事なのでしょうか?

今後、205系が増備されると、103系はどうなるのか分かりませんが、案外予備車に格下げはなさそうな気がします。ただ、横浜線用ばかりではなくて、6連の南武線用もインドネシア行になったらどうなるのか・・・

メトロの6000系統で冷房電源の不調の話しは良く聞きますが、赤道近くに位置するジャカルタでも真夏の東京や大阪のように気温が35度以上を記録することは稀ですので、暑さで制御装置に影響をもたらしているのかどうか私にはわかりません。

まあ、ジャカルタにはチョッパ制御の車両は日本からの譲渡車両のみですので、最初のうちは慣れていないところもあり修繕する上では難しいところがあるのかもしれませんが、チョッパ制御の車両が導入されている日本や韓国をはじめとする国々と同様に技術力を養い、修繕が向上しているのではないかと思います。

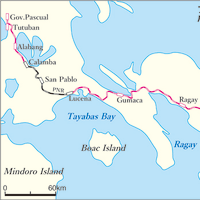

また、車両計画の今後については横浜線205系譲渡の輸送などに関するアナウンスが実施されただけで、その後の動きはありませんので何とも言えませんが、ジャカルタ首都圏では抜本的な輸送力増強を必要としていますので、横浜線や南武線の205系が譲渡されるとある程度解決されるのかもしれませんし、譲渡から10年以上の都営6000形や103系については、編成を自由自在に組めますので、今後電化開業されると思われるNambo線やTanjung Priok線などの支線系統での活躍も考えられるのではないでしょうか。

なんとか検査を受けてホッとしました。

前回行った時、非ATC(815~822)編成しか走行撮影が出来なかったので一安心です。

差し支えなければ、撮影に同行出来ればと思います。

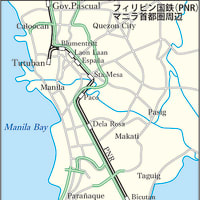

今後の渡航の予定については、今年度あたりから急に仕事を受注するものもありますので、計画が非常に立てづらくなっています。また、ご存知のように直行便であれば東京からジャカルタへは地理的にマニラのあたりを通りますが、私の場合、家内や子供の居るマニラに寄る必要があります。

その他、ジャカルタへ行くとしても私の経済上、LCCの会社、または同等の価格の航空会社を選ぶ必要があり、上記の件も考慮すると同行は難しいかもしれません。

ただ、インドネシアはフィリピンと同様に鉄道の撮影に関して自由なところもあり、英語も理解できる方が日本人よりも割合が多いと思いますし、インドネシア語も日本人にとっては易しい言語の1つでありますから、1人であってもスリやひったくりなどに気をつけていれば問題なく行動できるのではないかと思っています。

私自身も若い頃、英語もろくに話せず仕事の研修で1人で行かされたところがフィリピンでしたが、何か好きな物が見つかれば意外に1人でもやっていけましたので、あまり臆病にならず行動してみてはいかがかと思います。