岐阜県恵那市岩村町の木村家は江戸時代中期から末期に栄えた問屋で、藩の財政困窮のたびに御用金を調達してその危機を救いました。それゆえ、藩主より特別な存在として認められ、藩主自身が幾度となくこの木村邸を訪れたといわれています。(当時、藩主が領民の家を訪れるなどということは異例なことであったといいます) 藩主出入りの玄関・表通りに面した武者窓・上段の間・欄間・茶室は、江戸時代の町家としての様式を至る所に留めており、城下町の歴史を偲ばせてくれます。

お雛さん

庭

寿庵

生前はお茶室として使用。今は秋祭りの祭具や衣装が展示されている。

老松小屋

酒樽を逆さにした上に、糸巻きを並べてつくったガラスのテーブルです。

一階

殿様通用門 (外から見たところ)

殿様通用門 (内から見たところ)

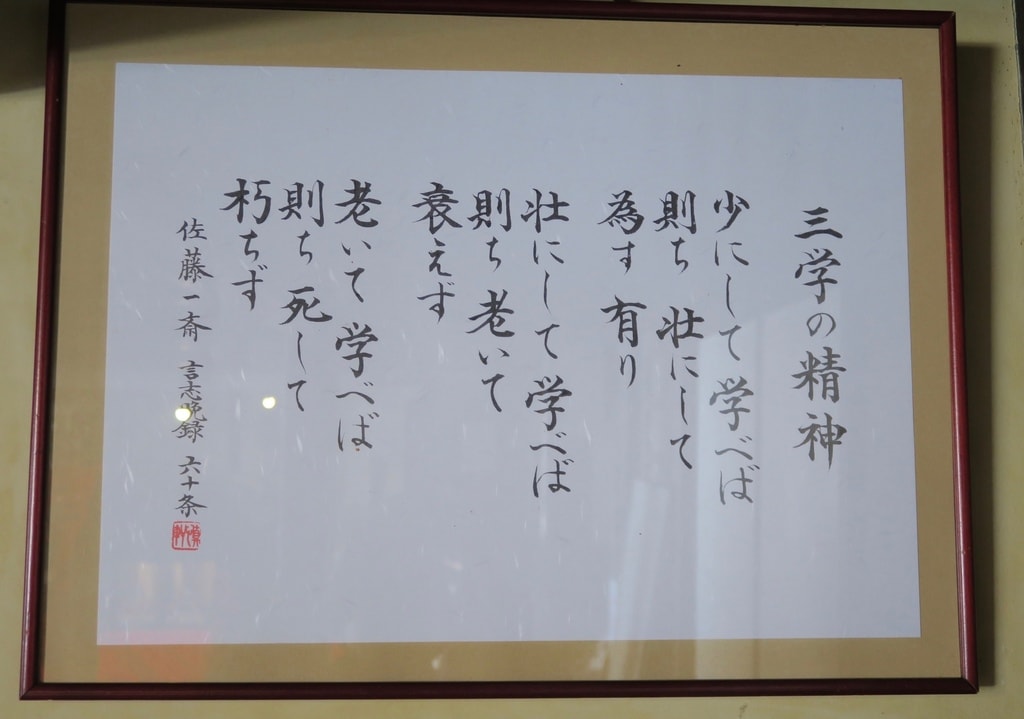

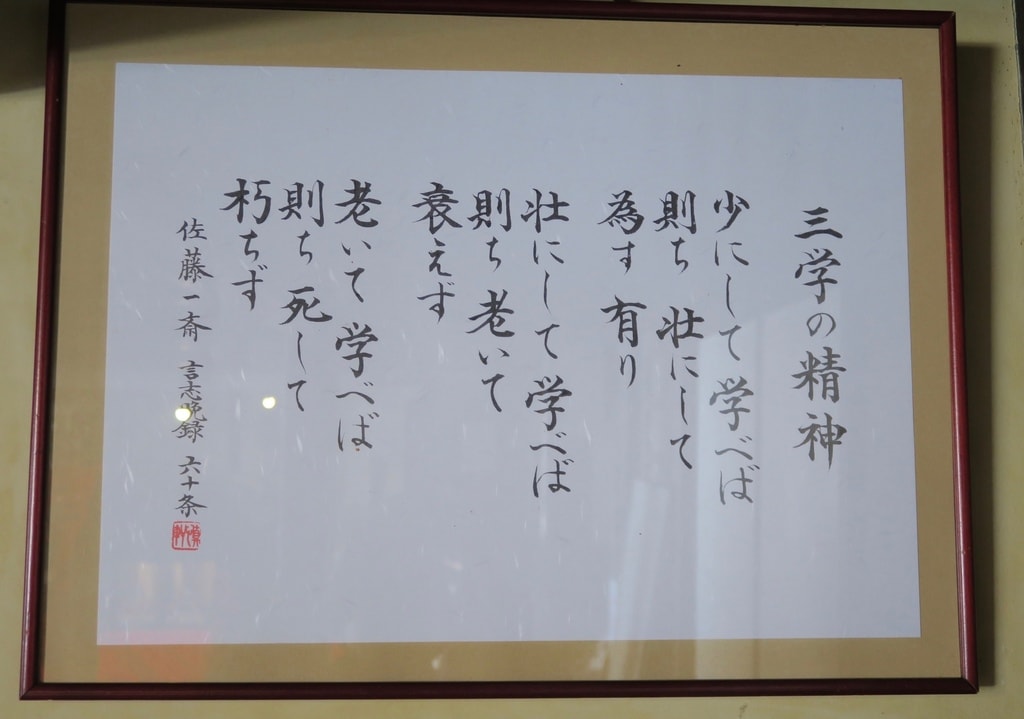

「佐藤一斎」

「この人物がい なかったら、日本の夜明けはなかったかもしれない」とまでいわれる江戸時代後期の儒学者で、著書『言志四録』は西郷隆盛、勝海舟、坂本龍馬など、幕末の志士に大きな影響を与え ました。

佐藤一斎 言志晩録

石重し故に動かず 根深し故に抜けず 人は当に自重を知るべし

春風を以って人に接し 秋霜を以って自ら粛む

お雛さん

庭

寿庵

生前はお茶室として使用。今は秋祭りの祭具や衣装が展示されている。

老松小屋

酒樽を逆さにした上に、糸巻きを並べてつくったガラスのテーブルです。

一階

殿様通用門 (外から見たところ)

殿様通用門 (内から見たところ)

「佐藤一斎」

「この人物がい なかったら、日本の夜明けはなかったかもしれない」とまでいわれる江戸時代後期の儒学者で、著書『言志四録』は西郷隆盛、勝海舟、坂本龍馬など、幕末の志士に大きな影響を与え ました。

佐藤一斎 言志晩録

石重し故に動かず 根深し故に抜けず 人は当に自重を知るべし

春風を以って人に接し 秋霜を以って自ら粛む

今回は、恵那市岩村町の木村家まで訪ねられて、江戸時代中期以降の日本建築・家屋の素晴らしさを解説なさっています。岩村藩の財政を支えた商人なのですね。

多くの日本間が並び、たぶん明治・大正時代にややモダンな家具や部屋に変えた様子がよく分かります。

日本間の欄間がモダンです。芸術的な作品です。和箪笥も貴重なものです。

そして、佐藤一斎の「三学の精神」は心に響きます。

おはようございます。

岩村町は古い町並みが残っていて、観光客の人気も高いようです。

土日などには大勢の人で賑わうようですよ。

木村家は当時の面影を残す素晴らしい建物でした。

佐藤一斎の言志晩録や三学の精神は言葉に重みがありますね。

おはようございます。

岩村町の木村家は藩主から特別な存在として認められる存在で、藩主が何度も訪れたことに驚きます。

それだけ藩の財政に貢献していたと言うことなのでしょうね。

問屋だそうですが、何を扱っていたのでしょう?

中山道や東海自然歩道を歩いた折、恵那市岩村町に接近していたのではと想像しています。かなり離れているのかな?!

それが岩村藩主に招聘されて問屋職になった、と看板にありましたから、

経済に詳しかったのでしょうか。

招聘されただけあって、見事にお役目を果たされたわけですね。

しかも文人との交流も深く、サロン的な役割も果たしていて、

藩主も領民の家ながら、訪れるのを楽しみにしていたように感じました。

藩の財政を助けただけでなく、文人たちへの援助もしていたようですね。

木村家は自分の富を世のため人のために使って、

素晴らしい活躍をされたんですね。

これぞ豪商!と感動しました(^_-)-☆

こんにちは。

東海自然歩道や中山道をお歩きになった時に、中心部かどうかはわかりませんが、

多分岩村町内を通過されたのではと思いますよ。

木村家は、岩村藩にとって、なくてはならない存在だったようですね。

ただ問屋と記されているだけで、何を扱う問屋だったのかは不明ですが、

後に藩御用達になったようですから、様々なものを扱っておられたのではと想像しています。

こんにちは。

そうなんですよ、岩村家はもともと三河挙母藩士だったのだそうです。

商才もあり経済にも明るかったのでしょうね。

当時は一商人の家に藩主が訪れるなんてことはあり得ないことだったのでしょうが、

木村家は、藩の財政を支え、藩主にとっても特別な存在だつたのでしょうね。

文人をも影で支える財力もあったということなのでしょう。まさに豪商ですね。

老松小屋は奥様の趣味の部屋だつたのだそうです。室内装飾が素晴らしいですね。

欄間模様の素晴らしさには何度も見返してしまいました。

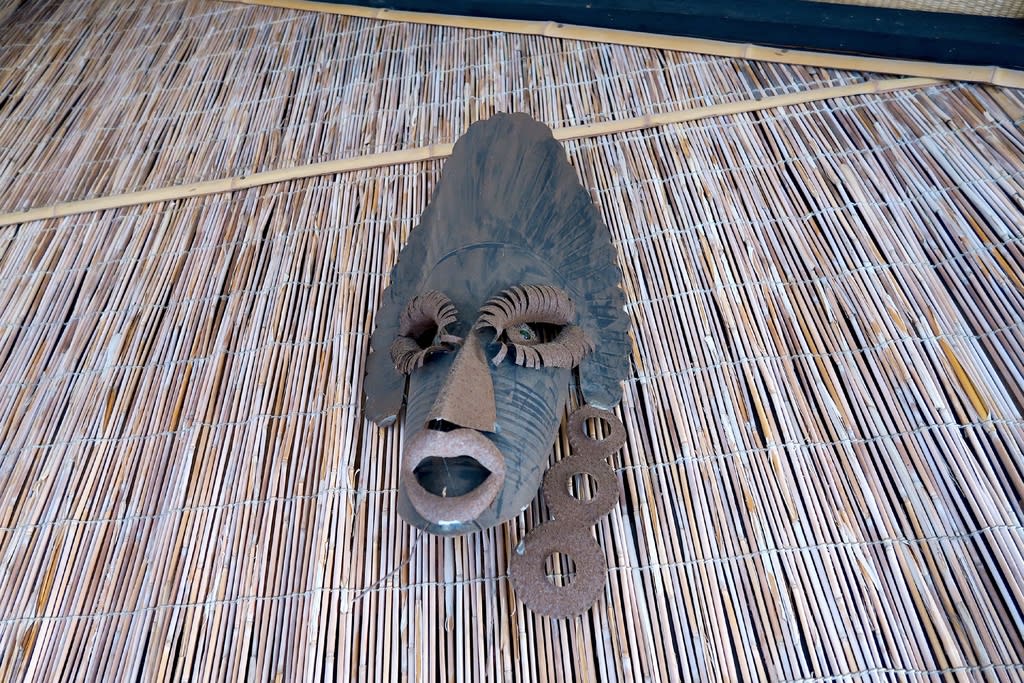

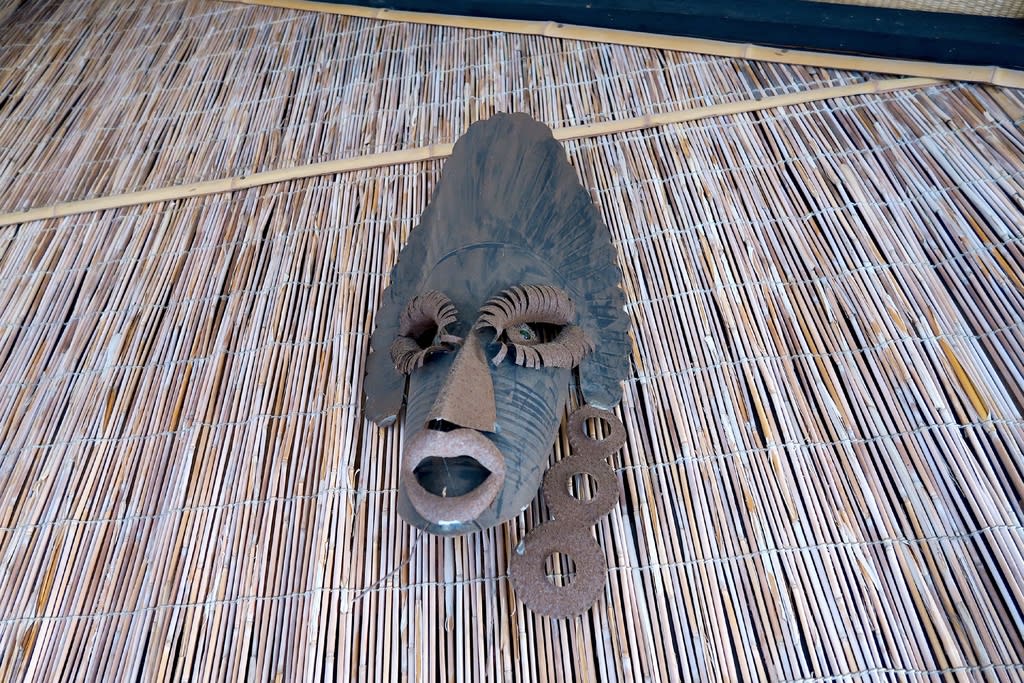

そうした中に何やら怪しげな面、あれは一体なんなのでしょう??

佐藤一斎とは佐久間象山始め多くの門弟を育て世に排出した人物なのだそうですね。主人が説明してくれました。

「言志四録」は、この世に生を授かった以上与えられた役目は果たし人に優しく己に厳しく生きて行こうではないか

そんな事が読み取れました。

そして「三学の精神」は人間、生きている限り学び続ける事が如何に大切かを教授しているお言葉でしょうか。

ズシリとした重みを感じました。

こんばんは。

さすがは藩の財政を支えていた豪商だけあって、建物も調度品も一級品ばかりですね。

あの面はなんなのでしょうね。ひょっとしたら魔除けの役目を果たしているいるのかもしれませんね。

壁や天井に使われている竹で編んだ丸かごは、蚕を飼育している時に使われていたものだということでした。

佐藤一斎の門弟には錚々たる人たちが連なっているようです。

「言志四録」や「三学の精神」は言葉に重みがあります。人間こうありたいですね。