弓矢猟に関して、今の段階で分っていることは

弓矢猟は何処で始まったのか

ヨーロッパ最古の弓の考古学的証拠は、アーレンスブルギアン期(c. 12,900-11,700 cal BP)の遺跡であるドイツのシュテルモーア遺跡で見つかっている (Rust, 1943)。という

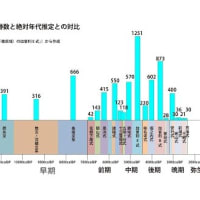

日本においては、石鏃が増加するのは 13,500 cal BP 頃である。

日本で有溝砥石が増えるのもこの時期であり、直線的な溝を持つ有溝砥石は矢柄研磨器として機能したと考えられる(佐野他 2018)。

しかし、隆起線文土器に伴って出土する両面加工有舌尖頭器の計量測定学的分析により、その多くは鏃として機能したと考えられるようになってきた(橋詰 2015;御堂島 2015)。

両面加工有舌尖頭器が出現するのは、晩氷期が始まる 15,000 cal BP 頃であり、晩氷期の急激な温暖化に伴って弓矢猟が出現したと解釈されている(橋詰2018)。という

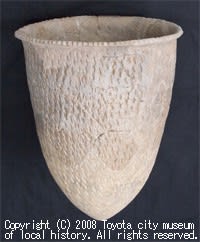

日本列島では弓の弦を造形したと考える隆起線文土器があること

石鏃を押しつけたと思う爪形文土器などか造られていたことから、

またこの時期から土器が列島内で増加することが見えると言うことからも、

列島に於いて弓矢が開発され、ヨーロッパに広まったものと考えても良いように思う。

日本では土器に、この間の開発の記録が残されていた。

弓には弦が必須

線文は次第に細くなる記録もされている

線文は次第に細くなる記録もされている

石鏃

その後の多縄文土器、回転縄文で弦の開発は継続していて

撚糸文土器で魚釣り漁の開始が記録されていた

弦から撚り糸まで開発の継続する記録が残る

有溝砥石 矢柄研磨器

このように日本列島では旧石器時代後期の大型動物の減少に対応して、いち早く植物性食料を利用して、マメ類の採取のため土器を開発、続いて弓矢の開発も行い、世界の新石器時代の扉を開いたと考えて良いのでは無いか。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

ヨーロッパと日本列島は、晩氷期の温暖期に有溝砥石が出現する。

ヨーロッパでは、晩氷期以前とされる有溝砥石もあるが (Moreau et al., 2015)、確実な資料の数は晩氷期に集中する。ヨーロッパ最古の弓の考古学的証拠は、アーレンスブルギアン期(c. 12,900-11,700 cal BP)の遺跡であるドイツのシュテルモーア遺跡で見つかっている (Rust, 1943)。第 2 次世界大戦中に消失しているため詳細はわからないが、本資料が弓であれば現状ではこれが世界最古の事例となる。しかしヨーロッパで弓矢猟が出現するのは、晩氷期初頭の有溝砥石が増える段階と考えられることが多い(佐野 2016)。この時期、小型背部加工尖頭器を指標とする晩期旧石器時代のアジリアンやフェーダーメッサー・グループが出現し、晩氷期の森林拡大に伴って弓矢猟が開始されたと考えられている。

日本においては、先に述べたように、石鏃が増加するのは 13,500 cal BP 頃である。日本で有溝砥石が増えるのもこの時期であり、直線的な溝を持つ有溝砥石は矢柄研磨器として機能したと考えられる(佐野他 2018)。しかし、隆起線文土器に伴って出土する両面加工有舌尖頭器の計量測定学的分析により、その多くは鏃として機能したと考えられるようになってきた(橋詰 2015;御堂島 2015)。両面加工有舌尖頭器が出現するのは、晩氷

期が始まる 15,000 cal BP 頃であり、晩氷期の急激な温暖化に伴って弓矢猟が出現したと解釈されている(橋詰2018)。