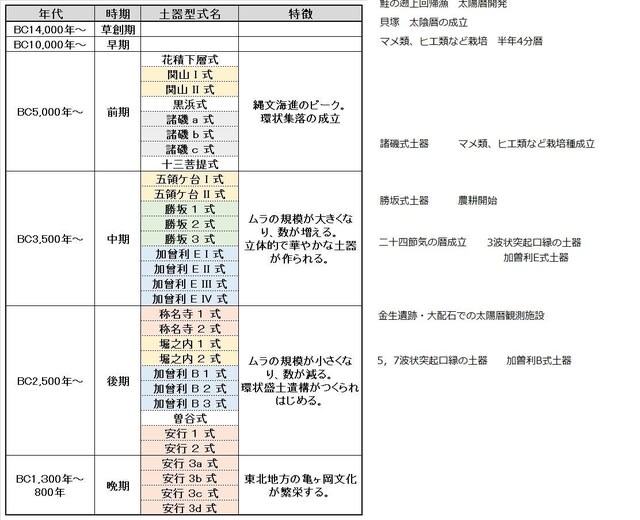

その後の調査で3波状突起口縁の土器の初出は縄文時代中期からと判明

2023.0211

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土器の縁に3突起を持つの土器の発生については、

「堀之内1式 器形は、深鉢、鉢、浅鉢、甕、注口土器がある。

文様は沈線によって蕨手文・懸垂文・渦文・倒卵文など曲線の多いものが描かれる。

東関東では縄文地に、西関東では無文地に描かれるという地域差がある。

口縁部に沈線がめぐり、3単位ないし4単位の小突起がつけられ、その部分に貼付文や刺 突文が見られるのが特徴の一つである。

ここで初めて3突起の土器が作られ始めた。

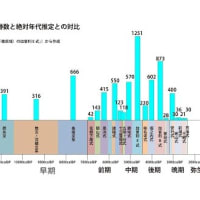

寒冷化の始めに、加曽利土器族 6突起土器を持つ の地域に曽利式土器族 4突起の土器を持つ が移住してきて、同一地域に共存を始めた。関東平野の加曽利族の地域は海辺にあり遠浅の海で、潮の満ち干の影響を強く受け、月の満ち欠けとの関係を太陰暦として持っていた。

そこに海の無い月の満ち欠けと潮の満ち干の影響を知らない内陸から太陽暦を持つ曽利族が来たことから、太陽暦と太陰暦の共存のため、

183日/2 91日

月の周期は 91日/3 30日 30日/2 15日

冬至と春分の中間点 91日/2 45日 45日/3 15日

神秘数3 これにより太陽暦と太陰暦の一致させることが出来た。

縄文後期初め、堀之内1式土器の時代に 神秘数3 は発見された。

それを記念して縁に 3突起を持つ土器が作られた。

冬至から45日目の日の出を観測して、朔旦立春を見れば太陽暦と月の満ち欠け周期を一致させることが出来ることになった。

太陽暦の二至二分からその中間点を観測するため金生遺跡は設置された。

写真はお借りしました