2022.05.25 追加 補足しました

その後の金生遺跡の調査と縄文時代の暦の検討から次の様子が見えてきました。

縄文時代早期には太陽暦は二至二分には到達していたものと考えられるので

シュメールの暦はこの春分 冬至から91日 を暦の起点とするものと考える。

その後縄文時代前期には八節の暦に進展、立春を暦の起点としていたと考える

暦作りは起点が春分から立春に 45日早まったものと考える。

** またもしチャイナに半年一年暦、2倍年暦 のようなものがあったとすれば、縄文時代早期の半年一年暦の時期に太陽暦としてチャイナの古代文化圏に伝わっていたのかも知れないと思う。

縄文人はその後 縄文前期には一年八分暦 後の八節の暦と呼ばれるもの を開発していたことが供献土器から推定出来るので、以後の縄文時代には半年一年暦は消えていたものと思う。**2022.09.23

金生遺跡・大配石から、立春と立秋を観測していた施設が分かり、半年一年暦の起点として立春、立秋を観測していたのだろうとの推定が可能となった。

また太陰暦についても二至に基づく半年 6回の月の相の周期の暦が作られていたものと推定できるので、こうした縄文時代早期の暦の知識がシュメールに伝わっていたものと考える。

縄文時代の暦は、縄文時代中期には太陽暦と太陰暦とは朔旦立春観測により正確にシンクロさせられることを知り、内陸では太陽暦を、海辺では太陰暦を使用して、太陽暦で日にちは数えて、併用していたものと推察している。これはシュメールの暦とエジプトの暦の状況が参考になる。

シュメールの暦は、暦の起点を春分に置くという冬至から 91日にしてやっと暦が作れるもので、縄文時代の暦は立春起点で、冬至から 45日という半分の日数を起点にするものになっていた。

縄文時代早期の春分起点の暦が伝わったシュメールでは、暦の起点を立春に早めるという技術開発は出来なかったものと考える。

ーーーーーーーーーーーーーー

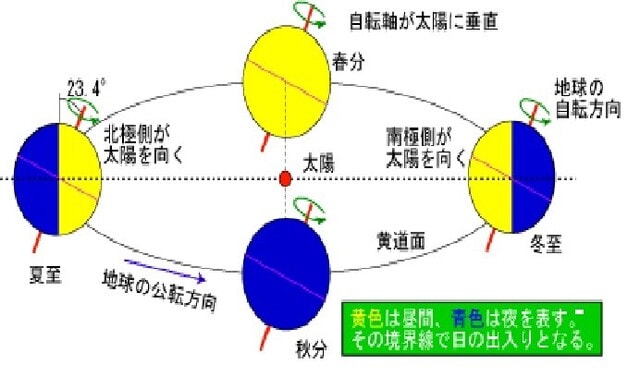

縄文人は春分点より早く暦を作るため

立春点を観測することを考えていた

諸事情から、暦としては春分点で作るのでは遅すぎること

冬至から夏至まで 183日

この期間の暦としては 春分点 183/2 91日も掛かってしまう

91/2 45日 これは四季 季節の区分点である。 四立

冬と春の区分点、立春点を観測することで、春分点の半分の日数で暦作成が可能となる

図はお借りしました

更に

91/3 30日 一月 月の周期

30/2 15 半月 月を二分する

45/3 15日

半月を単位月として区分することで

朔旦立春で四立 八節また、二十四節気の暦と月の暦が一致することになる。

夏至までの半年が 15日*12回 180日 +3日

夏至以後の半年は 180日 +2日

このような暦を作ることが可能となったのだろう。

各地に見える半年一年暦はこの事情からなのだろう。

少なくともチャイナでの半年一年暦は縄文後期のここ縄文人の金生遺跡が

この暦の発信源であったものと考える事が出来る。

引用ーーーーーー

シャマシュ(Shamash, ?ama?)は、メソポタミアの太陽神…

バビロニア暦(バビロニアれき、英語:Babylonian calendar)とはバビロニアなどの地域で使用されたメソポタミア文明の太陰太陽暦である。シュメールのウル第三王朝のシュルギ王(紀元前21世紀)が定めたウンマ暦を起源とする。

春分の頃の新月の直後を元日とする。紀元前6世紀までは天文観察に基づいて作られ、春分の時期を正確に予測するため恒星 カペラの動きを観察していた。紀元前5世紀の初めより、19年が235ヶ月に等しいものとする周期を採用して作られるようになった。メトン周期の先駆とされる。

バビロニア暦の月名はバビロン捕囚の時からユダヤ暦に採用された。年の始まりを春分とする前提によっており、イラン暦のような太陽暦と共通する一方、同じ太陰太陽暦でありながら中国暦とは違いが見られる。

週の起源は陰暦1ヶ月を4等分するバビロニアの祭日によるともいわれる。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%93%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A2%E6%9A%A6

紀元前6世紀までは、暦は天体観測に基づくものでしかなかったが、紀元前499年頃には、月と太陽の周期に基づき、19年が235か月に等しくなるよう、調整された。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5

ーーーーーー

暦について/暦の発見(太陰暦から太陰太陽暦へ)

太陰太陽暦を考える前に簡単に暦の成り立ちを考えてみたいと思います。現在、私たちが使っている暦法は大きく分けて三つあります。一つが人類最古の暦法といわれる太陰暦。二つ目が太陰暦に太陽の運行を加味した太陰太陽暦、そして三つ目が現在私たちが供している太陽暦です。

では、私たち人類は暦という概念をどのようにして持つに至ったのでしょうか。

道具が発明され、言葉を使い文字を作り出した人類は、やがて農業などを行うようになり、人と人のコミュニケーションや集団生活を行うようになると、いくつかの約束事が必要になってきます。その一つに日を数える必要も生まれたと考えられます。まず、太陽が昇り朝を迎え、日が沈み夜となる。そしてまた日が昇り朝を迎える。この規則的な繰り返しを通して、古代の人類は一日という概念を得たと思われます。

暦の語源が「日読み(かよみ)」からきているといわれるのも頷けます。また、カレンダー(Calendar)の語源といわれるラテン語のカレンダエ(Kalendae)は「宣言する」とか「叫ぶ」という意味で、古代ローマでは太陽暦が採用されるまで、新月が出ると「月が出た!」と知らせていたところから、いわゆる「最初の日(朔日)」という意味を持つようになり、今のカレンダーにつながったようです。

また、英語の月<moon>や一ヵ月<month>の語源はラテン語の「暦の月<メンシス=mensis>」からきているし、英語の測る<measure>も、月経も、すべてラテン語の「測る」を語源としています。つまり「月」とは、測るものの基準であったことがうかがわれます。因みに英語の時をあらわす time と、潮汐をあらわす tide も同じ語源だそうで、月や潮汐が時を測るのに広く用いられていたことがわかります。

■太陰暦

純粋な太陰暦とは、人類にとって太陽と共にもっとも身近な月の運行、つまり月の満ち欠け(朔望)をもとにした暦です。新月を朔日(一日)とし、満月を経て次の新月にいたる月の朔望の周期は約29.53日ですので(半端な1日はありませんから)、ひと月は29日と30日で成り立っています。身近な存在である月の満ち欠けの周期は、日を数えるには格好の素材であったに違いありません。新月から次の新月までの周期、いわゆる朔望月を通し、1カ月という区切りを編み出したのでしょう。ということで人類が最初にもった暦の概念は月の運行をもとにした純粋な太陰暦でした。

しかし、月の満ち欠けの周期は太陽の動きとは関係がないため、12回朔望月を繰り返しても約354日しかならず、1太陽年に対して約11日足りません。このため、太陰暦では3年で一カ月強、十数年たつと春が秋となり、夏が冬になってしまいます。この純粋な太陰暦はイスラム暦など一部の地域で現在でも使用されています。

■太陰太陽暦

太陰太陽暦とは、月の運行(太陰暦)と太陽の運行(太陽暦)の周期を組み合わせ季節が大きくズレないように工夫された暦で、古くはもっとも広範囲に使われていた暦です。

特に農耕民族にとって、季節は種を蒔いたり収穫する上でも重要で、暑さ寒さの予測、その繰り返し、陽の照射角度の変化、天候の変化などの規則性から、太陽との関連性で1年が365日強という概念に気づきます。しかし、太陰暦でいうところの朔望月を12回繰り返すだけでは約354日にしかならず、太陽の1年とは約11日の開きがあります。そのまま放置すれば、3年で約1カ月、十数年たてば冬が夏になり、春が秋になり月だけの観測で編み出された太陰暦では季節が特定できなくなることも知ります。

こうして、月と太陽を観察することによって暦は進化を遂げ、太陽との季節のズレを修正するため、3年に一度、正確には19年に7度(メトン法、中国では章法)ある月の後に1ヵ月、閏月として加え、その年は13ヵ月とし暦と季節が大きくずれることを防いでいます。これが太陰太陽暦です。古代バビロニアやユダヤ、古代ギリシャ、古代中国でほぼ同じころに生まれたといわれています。しかし、それでも太陰太陽暦の1年は354日から384日と変動し、季節感は毎年11日から30日近く変動します。

いずれにしても太陰太陽暦とあるように、月の運行(月の満ち欠け)をもとにしつつ太陽の運行を加味した暦ということができます。

こうして人類は、月と太陽を代表とする天体の観察をとおして、1日を太陽の動きから、1カ月は月の満ち欠けから、そして1年は太陽の動きから導きだし、暦の概念ができあがったのです。しかし、この後、暦は大きく分けて二つの流れを生み出しました。それが太陽暦と太陰太陽暦でした。

イギリスのソールズベリー草原のストーンヘンジ

古代の天文台ともいわれ月や太陽の運行を正確に観測できたという。

■太陽暦の発見と改暦

●古代エジプト暦(ナイル川の氾濫と季節の予測)

太陽暦は、古代エジプト(紀元前2900年頃)で生まれました。正確には太陽ではなくシリウスという恒星を観察したようですが。この古代エジプト暦は太陽の1年365日を30日一カ月として12ヵ月(太陰太陽暦の一カ月が29日か30日で成り立っていたので)、余った5日を13月とした変則13ヵ月の太陽暦でした。太陽暦には基本的には一カ月の概念がありませんから一カ月を30日としたのは当然月の満ち欠けから生まれた概念をそのまま太陽暦に応用したのです。この暦はかなり正確に太陽を観察していたようで、すでに一太陽年は365.25日と認識していて、4年に一度閏日を置き、その年の13月目は6日としていました。

なぜ、エジプトで最古の太陽暦が生まれたのでしょうか。

元来エジプトの気候は乾燥した亜熱帯気候で、四季というより二季で、太陰暦の弱点である季節感をそれほど必要としない国でした。エジプト、とりわけナイル川デルタ地域では年間を通して降水量は非常に少ない地域でしたが、ナイル川の上流域エチオピアは熱帯モンスーン気候で、6月頃から雨季に入り、これによってナイル川下流のデルタ地域は7月中旬頃決まって洪水に見舞われました。そのため、正確に季節を予測する必要に迫られていたのです。もちろん太陰太陽暦は太陽の運行を加味した暦なのである程度季節を予測することもできますが、太陽暦に比べればいささか複雑すぎました。

話はそれますが、この氾濫によって、上流地域から肥沃な土が運ばれ、デルタ地域ではその堆積物の蓄積によって農業に適した土地ができあがったのです。さらには、氾濫が治まると農地を元通りに配分するため、測量学と幾何学が発達したとも。

しかし、1970年、ナイル川の上流にアスワン・ハイ・ダムが完成し、ナイル川の氾濫は調整され、デルタ地域では通年耕作が可能になりましたが、肥沃な堆積物は減り、ダムによって生ずる土砂に悩まされることにもなりました。人類の叡智は多くの繁栄をもたらしたことも事実ですがそれによって生じる負の遺産も受けざるを得ないのです。

●ユリウス暦

この暦法に目をつけたのがご存知ジュリアス・シーザーでした。紀元前46年頃、古代エジプト暦をもとにユリウス暦を制定しました(ユリウス暦とはジュリアス・シーザーのローマ読み=ユリウス・カエサルからきている)。この時、古代エジプト暦にあった余分な13月の5日分を他の月に振り分け1年を12ヵ月としました。ユリウス暦の一太陽年も365.25日で、4年に一度閏年を入れていましたが、その入れ方を間違えていたといわれ、アウグストゥス・オクタビアヌスは紀元前6年ころ修正を加えています。暦制定に当たってシーザーは誕生月でもある7月をjulyとシーザーの名を残し、アウグストゥスも改暦に当たって、アクティウムの戦いの勝利にちなんで8月にaugustと名前をつけ、今日に至っています。

ユリウス暦はキリスト教と一体となりヨーロッパ各地、地中海沿岸の地域に広まり、キリスト教徒の手によって週(7曜)の制度も導入されました。

因みにユリウス暦以前の古代ローマ暦の新年は3月から始まり、2月が1年の終わりの月だったため、カエサルが新しい暦を制定したときに、平年とうるう年の日数の調整に使われることになりました。当時平年の2月は29日でしたが、閏年のための1日は、29日のあとに30日として加えられたのでが、皇帝アウグストゥスは自分の名前をつけた8月(August)を1日増やすために、2月の日数を1日削ってしまいました。

それ以外にも、1年が3月から始まっていたころの名残りがあります。9月から12月は英語でSeptember、October、November、Decemberといいますが、これはラテン語の数字である7(septem)、8(octo<ご存知音楽でいうオクターブは8度音程を表しています>)、9(novem)、10(decem)からきています。September、October、November、Decemberがそれぞれ7、8、9、10番目の月であったときの呼び名がそのまま残っているのです。

●世界標準暦――グレゴリオ暦

いずれにしてもこのユリウス暦は、欧米を中心に広く用いられていましたが、一太陽年を365.25日として、4年に一度閏年をおいていましたが、実際の太陽年はそれより少し短く、約365.2422日のため、16世紀ころには10日ほど狂いが生じてしまいました。このため、欧米諸国でもっとも大切な復活祭(春分の日の後の満月の次の日曜日)を算出するのに不便が生じ、1582年、ローマ法王グレゴリオス13世によって改暦されました。グレゴリオ暦は、4年に一度ある閏年を100で割り切れかつ400で割り切れない年は調整年として、閏日を置かないというものです。もっともこのグレゴリオ暦への改暦は宗教的要因が強かったため、世界標準暦になるにはいささか期間を必要としました。ベルギーやオランダ、ドイツなどのカトリック系では比較的速くグレゴリオ暦に移行しましたが、イギリスやアメリカは18世紀半ばであったし、ロシアやギリシャにいたっては20世紀に入ってからのことでした。

ーーーーーー

太陰太陽暦(月暦)について

太陰太陽暦は古代中国で編み出され(殆ど同時期に西欧でも発見されましたが、西欧では比較的速く太陽暦に移行)、6世紀頃百済を通じて日本に伝えられた暦で、明治の改暦が行われるまで、幾度かの改暦が行われつつ日本で長く使われていた暦です。いわゆる現代では旧暦と呼ばれるもので、太陽暦に比べ前時代的・非科学的という印象を懐いている人が多く見受けられますが、日本で最後まで使用されていた天保暦は太陰太陽暦として、月と太陽の運行をかなり正確に観測して編まれていて、太陽暦だけでは知ることができない月の運行を把握することができるということで、考えようによっては太陽暦よりも高度な観測技術が必要ということもできます。

しかし、太陰太陽暦を世界の標準暦とするにはあまりにも複雑すぎて、正確に月日を読むには暦を見なければならないし、太陽暦のように特定の月日の季節を比較することはできません。近代科学や宇宙科学、グローバルな時代の要請を考えた場合、より普遍的な計算基準が必要なため、太陽暦のように合理的な暦が世界標準になることは当然の成り行きでしょうし、太陰太陽暦が世界標準の暦になる可能性はほとんどないでしょう。

しかし、私たち人類にとって、最も身近な天体といえば、月と太陽で、地球環境を考える上でもどちらをないがしろにしていいはずがありません。月は、衛星としては異例の大きさを持っていて、私たちの棲む地球や生態に少なからず影響を及ぼしています。それらは、人類の貴重な経験や智恵として蓄積されています。もちろんとるに足らない迷信・俗信もあるかも知れませんが、太陰太陽暦を通して、より月を身近に感じ、より豊で味わいある自然観・感受性を育む一助となれば幸いです。

人類が最初に使用した暦は、月の満ち欠けを基にした太陰暦であったというのは既に述べたとおりですが、純粋な太陰暦では季節感が分からなくなってしまうので、太陽の運行を加味した太陰太陽暦が生まれたわけです。先にも述べましたが、西洋諸国では比較的早くから太陽暦(当時はユリウス暦)に移行しました。しかし、アジア諸国、とりわけ東アジアでは太陽暦に移行することなく長く太陰太陽暦を使用することになります。なぜアジアで太陽暦への移行が遅れたのか、後で考えてみたいと思います。

太陰太陽暦はその名の通り、月の運行(月の満ち欠け)をもとにしつつ太陽の運行を加味した暦ということができます。純粋な太陰暦の一年は太陽暦に比べ約11日短く、そのまま放置すると3年で1ヵ月強ずれてしまい、農耕民族でもあった特に東アジア地域では季節がめちゃくちゃになり、暦としてはかなり不都合なものになってしまいます。そのために太陽の運行を加味し工夫されたのが太陰太陽暦です。太陰太陽暦では、ほぼ3年に一度(太陽暦とのズレをなくすため)、正確には19年に7度の割合で閏月を設け(置閏法=注)、その年は一年が13ヵ月となり、暦と季節が大きくずれることを防いでいます。さらに太陽暦に沿って二十四節気が編み出されました。二十四節気については後述しますが、中気を含まない月に閏月が置かれ、年始は冬至の翌々月、つまり立春前後に設けられ、一月には必ず雨水が含まれました。これにより1年の始めと四季の始めが一致するように工夫したのです。

むろん太陰太陽暦は月の運行を基に編み出された暦なので、常に新月(朔)の日が一日(ついたち)となります。

月は、約29.5日かけて新月から次第に満ち満月を経て、欠けはじめ再び新月に向かうというように、劇的な変化(満ち欠け)を繰り返します。これが朔望月といい、太陰太陽暦(旧暦)のひと月で、二十九日(小の月)か三十日(大の月)で成り立っています。

月と季節の暦(旧暦カレンダー)

太陰太陽暦(旧暦カレンダー)―『月と季節の暦』より―

太陰太陽暦(月暦、旧暦)ならではの言葉

●朔日(さくじつ・ついたち)

太陰太陽暦は、月の運行を基に編み出された暦なので、月の始まりは常に新月の日と定められています。和名の「ついたち」という言葉は、これから月が満ち欠けを開始するという「つきたち」が訛ったものともいわれ、この新月の日を表す朔に由来します。

●ひと月

太陰太陽暦の一カ月は、新月から満月を経て、次の新月までの朔望月です。平均29.53日で、0.53という半端な日数はないので、29日の「小の月」と30日の「大の月」で成り立っています。太陽暦の月が30日前後なのはこの月暦の名残です。

●三日月(みかづき)

本来は旧暦三日の月を三日月といいます。現代にあっては三日目の月という概念がありませんから、眉のように細い月を総称して三日月と呼んでいます。月例でいえば2~3の頃の月と言えるでしょうか。

三日月には異名も多く、眉月、剣の月、孤月、夕月、初月などなど。

古代ローマで、ユリウス暦に移行するまでは、三日月が西の空に見え始めると、見張り役が「カレオ」と叫んで日を知らせたといわれていて、この叫ぶというラテン語のカレオがカレンダーの語源です。新月や二日の月は殆ど見ることができないので、古代ローマでは月が見え始めてから逆算して新月の日を予測したのです。

●十五夜(じゅうごや)

十五夜といえば満月を連想させますが、本来は旧暦十五日の月で、必ずしも満月とは限りません。もっともこれは現代に限らず、太陰太陽暦を使っていた頃から、十五夜と満月を明確に区別していたわけでもなさそうです。

●十六夜(いざよい)

十六夜とは旧暦十六日の夜の月で、十五夜より一時間程度遅れて月が出る様をためらいがちに昇ることからこう呼ばれています。

●晦日(みそか)

小の月の場合は二十九日、大の月の場合は三十日の月末をいいます。晦日とは晦(つごもる)で月隠る(月が隠れる)ところからでた言葉で、もちろん旧暦ならではの言葉でしたが、現在では月のあるなしに関係なく太陽暦の月末を晦日と言うようになりました。

旧暦十二月の晦日を大晦日(おおつごもり)と呼んでいました。

因みに、明治の改暦では、「晦日に月が出る!」と大騒ぎになりました。このことから、あり得ないことの喩えに「晦日に月が出る」と呼んでいました。

歌川国芳・伊勢暦を見入る女性

★現在私たちが使用している太陽暦ならば西向くサムライといって2、4、6、9、11(士)月以外が31日と固定されていますが、月暦は、月が新月になる日を朔日としているわけで、その月が大の月(30日)か小の月(29日)かは、毎年定まっていません。これを知っていなければ、大失敗を被ることもあるため、大切な情報でした。

江戸時代はツケ売りが結構盛んで、晦日に集金するケースが殆どでした。晦日が三十日と思いこんで集金にいったら朔日になっていて集金をしそびれたなどという話は結構あったようです。

左の浮世絵は歌川国芳作「伊勢暦を見入る女性」

●閏月(うるうづきまたは後の月)

太陰太陽暦は、純粋な太陰暦では一太陽年に比べ、約11日短く、放置すれば3年で1ヵ月強ずれてしまうため、約3年に一度、正確には19年に7度の割合で、まるまる1ヵ月加え、その年を13ヵ月としています。これは、太陰太陽暦の最も大きな欠点で、常に新月の日を一日としているため、短い11日を調整する方法が他になく、閏月を入れるしかないのです。

閏月を入れる方法は、太陰太陽暦と二十四節気の項で詳述します。

ーーーーーー

太陰太陽暦と二十四節気

太陰太陽暦(月暦)は月の運行を元にした暦で、季節との整合性を持たせるため、太陽の運航を加味した暦であることは前述したとおりですが、それでも、季節とのズレは厳然と残ったままです。

月暦では一月~三月までを「春」、四月から六月までを「夏」、七月~九月までを「秋」、十月~十二月までを「冬」と定めていますが、たとえば、2004年の正月は1月22日から始まり、2005年の正月は2月9日から、2006年の正月は1月29日から始まるというように、毎年まちまちです。比べて、太陽暦では●月▲日といえば、毎年同じ季節になります。気温もその年によって、多少の違いがあるにしても平均することができます。

このようなズレを解消するため太陰太陽暦(月暦)では「二十四節気」が取り入れられています。

二十四節気とは、古代中国で成立したもので、当初、冬至を計算の起点にして、1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられました。これを平気法または時間分割法といいます。しかし、地球の公転軌道は楕円であることと、太陽の黄道上での運行速度が一定ではないため、実際の春分点や夏至などにズレが生じていました。このため、中国では清朝の時の憲暦から、日本では天保暦から、黄道を春分点を起点とする15度ずつの24分点に分け、太陽がこの点を通過する時を二十四節気とすることにしました。これを定気法または空間分割法といいいます。従って、必ずしもその日数の長さは等分ではありません。

二十四節気の基本的な考え方は、実際の一年(1太陽年)をまず二至二分(冬至と夏至で二分し、さらに春分と秋分に二分した四等分)を定め、その真ん中に四立(しりゅう=立春、立夏、立秋、立冬の四等分)が定められ、これを八節と呼びその間隔は約45日間です。さらにそれを3分割したのが二十四節気となるわけです。

この考え方でも分かるように、二十四節気とは、太陰太陽暦(月暦)の太陽暦にあたる部分で、月の満ち欠け(朔望月)とは全く関係がありません。

また、この二十四節気をやり玉に挙げて旧暦の季節感を非難したり、疑問視する方も少なくありません。

その代表的なものが8月7、8日の立秋です。夏真っ盛り、「暦の上では秋ですが・・・」といったように、さも旧暦はおかしいといったニュアンスが込められています。確かに8月7、8日の立秋は早すぎるきらいはありますが、ここにはいくつかの勘違いと、誤りがあります。(参照)二十四節気と季節感

太陰太陽暦の月名の決め方(暦月と節月)と置閏法(メトン法、中国では章法)

●暦月

太陰太陽暦における1ヶ月は月の運行に基づき朔日から望を経て、晦日までとする区切り方です。この月を暦月といいます。各暦月の名称は二十四節気を基準に定められます。暦では正月・二月・三月を春、四月・五月・六月を夏、七月・八月・九月を秋、十月・十一月・十二月を冬としています。なお暦注において暦月による月の区切り方を月切りといいます。

上記表の節気で「中」が含まれる月がその月となります。たとえば、一月中の雨水を含む月が正月、春分を含む月が二月、同様に穀雨が三月、小満が四月というように決められます。この場合、二十四節気の周期に対して月暦は一カ月で1日弱短いので巡り巡りこの中気を含まない月ができてしまいます。この月を太陰太陽暦では月が決められませんから、後の月として閏月が入ることになります。

しかし、地球の公転軌道が楕円であることと、公転速度が一定でないため、定気法の場合、中気から中気の間隔が平均30.4日よりも短くなる場合もあり、時には一カ月に中気を二つ含むケースもまれにあります。この場合は、二至二分の春分が二月、夏至が五月、秋分が八月、冬至が十一月に入るように調整されます。

この考え方から、月暦の年の始まりは立春に最も近い新月の日が正月となります(一般的に立春正月という考え方があるのはこのためです)。従がって雨水が正月十五日以前にきたときは立春はその15日前なので、立春が前の年という事が起こりうるわけです。年内立春はそれほど珍しいことではありませんが、立春正月という考え方に立つと、違和感を感じるのでしょう。下の歌は在原元方の作で年内立春を詠ったものです。

年のうちに春は来にけり、一年を去年とやいはむ、今年とやいはむ(古今集)

●2033年問題

閏月の入れ方を置閏法といいますが、太陰太陽暦がかなり正確になり、二十四節気の計算方法も定気法が採用された関係で、いくつかの例外規定が生じることになりました。月暦ファンの間では有名になっているのが2033年問題です。上記の規定だけでは暦月を決められなくなる(暦月の連続性がくずれる=九月の次が十一月?)のが2033年。詳細は「こよみのページ」に詳しいのでご参照下さい。

●節月

太陽黄経が30の倍数であるもの(春分・穀雨など)を中(中気)、そうでないもの(清明・立夏など)を節(正節、節気)といい、節気から次の節気の前日までの間を1か月とする月の区切り方を節切り、その月を節月といいます。前述したとおり暦月でみると立春が前の年になったり、閏月がはいったりして、季節にズレが生じてしまいます。しかし、節月でみれば、これは太陽暦ですから季節のズレは生じません。日本においては、この節切りによるものがよく使われ、季語の分類も主として節切りで行われていました。節月では、正月節(立春)から二月節(啓蟄)までが正月、二月節(啓蟄)から三月節(清明)までが二月、三月節(清明)から四月節(立夏)までが三月というようになり、立春から立夏までが春、立夏から立秋までが夏、立秋から立冬までが秋、立冬から立春までが冬というように四季が明確になります。

●二十四節気と七十二候

このように、日本では太陰太陽暦の欠点でもある季節のズレを暦月と節月を使い分けることで修正していたのです。また、この二十四節気をさらに5日ごとに区切り、動植物や自然を表現する暦注七十二候、さらには日本独特の雑節(入梅や八十八夜、彼岸など)を暦注に加え、季節感や自然観を育んできました。

太陰太陽暦の季節感のズレを巧みに利用し、繊細な季節のたゆたい、鋭い感受性、謙虚な自然観を育んできた日本の風土は失いたくない遺産と言うべきではないでしょうか。