草創期の土器の必要性は湿気からの保存用と考えた。

そのようにしてまで保存していたものは、翌年の種の保存だろうと考える。

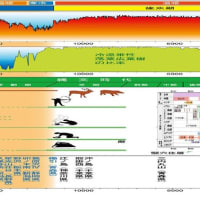

大型哺乳動物の狩具の投槍器と投げ槍から、鹿・猪など中小形の動物用の弓矢の石鏃へと変化し、その次の段階になると、採集された堅果類や根茎類などを、すり潰す用具としての磨石・石皿を中心とした植物性食料の加工具が飛躍的に増加した。それに伴い根茎類や穀物栽培用の掘削具打製石斧が重用される。

こうした重量のある石器類に頼らざるを得ない生業の変化は頻繁な移動を困難にさせた。 縄文草創期の1万年以上前の鹿児島県志布志町内之倉の東黒土田遺跡(ひがしくろつち だ)で、シラス層に掘り込まれたドングリが入った貯蔵穴が発掘された。縄文人は冬季の食料不足に備えて、堅果類を貯蔵穴にたくわえた。 このような変化が考えられている。

相模原市南区磯部の勝坂遺跡(かっさか)では、立体的な装飾の文様や顔面把手などによって注目をあび、「勝坂式土器」として縄文時代中期の標式土器とされた遺跡では、同時に共伴した多くの打製石斧が、物を切り割るなどの機能を欠いていて、土掘り具・石鍬と考え原始農耕論が唱えられた。

近年では打製石斧を農耕具として、深耕用から浅耕用の鍬と用途別に、草刈や収穫具としての石包丁などが、農耕作業に応じて機能別に製作されている事が知られている。

「井戸尻文化圏」でも乳棒状の石斧は伐採用で、小形で角ばったものは手斧(ちょうな)や鑿として使われていた。深く掘るための打ち鍬・畦作り用の偏刃の引き鍬・ヤマイモやタロイモ類の掘出し用の棒状の小鋤・雑草を刈る草掻・移植や除草も兼ねるイモ掘り用手鍬・縄文後期になると胴がくびれた両刃の石鍬が登場している。この両刃の石鍬はメキシコからコスタリカのトウモロコシを主作とする地域でよくみられるという。

縄文早期には九州の開地のみならず低湿地にも貯蔵穴がつくられ、中期には近畿地方にまで広がった。低地に設けられた水漬けにする湿式と開地にある乾式のものがあり、しばしば共に群在する。東日本では早期から集落内の乾燥地に大型の貯蔵穴を設ける事が多く、主にクリが貯蔵された。

北日本には、縄文時代早期の段階から多数の栽培植物が発見されているという。

特にヒエは早期からあらわれ、住居跡(炉の周辺)から多数の種子が発見されていることからみて利用されていたのは確実だ、そして時代の経過とともに粒が大きくなること、野性のイヌビエが栽培種(縄文ビエ)に選抜されていったようだという。

また、縄文時代前期に関東から中部にかけてオオムギがあらわれ、中期にはその例数が増える。

ソバも早く、前期に北海道、中期には北陸にひろがる。そして三者とも後期以降は全国的に分布するようになる。

エゴマも早期の発見例があり、中期になると関東・中部地方を中心に濃密に分布している。これは、クリ栽培と連動しているのではないか。 このように記載されていた。

蔬菜類(そさいるい)としては、ヒョウタン、ウリ、マメ類、ゴボウ、アブラナが前期からあらわれることは無視できない。

最近では、アズキではヤブツルアズキ、ダイズではツルマメという野生種が栽培化された可能性が報告されている。

他に、アサ、ウルシなどの食料ではない栽培植物もある。 このように多種類の雑穀などの農耕は確実なようだ。

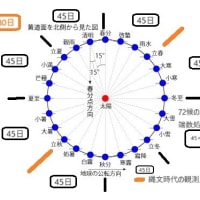

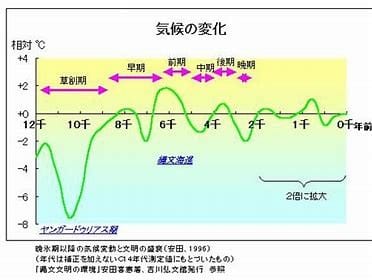

このような植物栽培、農耕には、四季のある日本列島では、栽培暦が必須で太陽暦の存在無しには考えられないので、この地域で太陽暦が開発されることは不思議なことでは無いと思う。

エジプトやシュメールでは雨季乾季があること、主作物があることから、太陽暦のような体系的な暦の必要性は高くないと考えるので、太陽暦は開発されることはなかった。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

第29回 縄文時代の農耕(その2)-佐々木高明先生追悼シンポジウムから-2013年11月27日

佐々木高明さん(元国立民族学博物館館長)が縄文農耕焼畑論を提唱したのは『稲作以前』(1971)だった。その説は、国立民族学博物館で行われた特別研究(1978~87)でさらに強化されていった。

縄文時代の農耕については早くから、関東地方の縄文時代中期の遺跡で大量に出土する打製石斧を掘り具とした大山柏のイモ類栽培説、酒詰仲男のクリ栽培説が論じられている。そして、藤森栄一は長野県八ヶ岳山麓の中期の遺跡における華麗な土器文化を支えたのは焼畑農耕であるという説をだしている。また、江坂輝弥、坪井清足なども農耕の可能性を論じている。ところが、決定打となる明確な証拠は見つからなかった。

佐々木さんは栽培植物の証拠は必ず見つかるはずだと闘志を燃やしたようである。それは世界の考古学の動向を鋭く読んでいたからである。

考古学は、1960年代から「人と環境」への関心が高まり、電子顕微鏡をはじめとする新技術が続々と導入された。その影響は日本にもおよび研究者の数も増えていった。現在使われている手法は、水洗いによる種子や籾(もみ)の検出、プラントオパール、花粉、土器の圧痕文(あっこんもん)、DNAの分析がある。

そして、今あるデータからみると、縄文時代後・晩期に西日本に陸稲(りくとう)が集中している。これは佐々木さんの仮説を証明するものだろう。ただし、イモ類についてはまったく手がかりがないのだが。

ところが、北日本には、佐々木さんの予想をはるかにさかのぼる縄文時代早期の段階から多数の栽培植物が発見されている。これは北海道グループによる追跡の成果で、特にヒエは早期からあらわれ、住居跡(炉の周辺)から多数の種子が発見されていることからみて利用されていたのは確実だが、時代の経過とともに粒が大きくなることから、野性のイヌビエが栽培種(縄文ビエ)に選抜されていったと考えられるという。

また、縄文時代前期に関東から中部にかけてオオムギがあらわれ、中期にはその例数が増える。ソバも早く、前期に北海道、中期には北陸にひろがる。そして三者とも後期以降は全国的に分布するようになる。エゴマも早期の発見例があり、中期になると関東・中部地方を中心に濃密に分布している。これは、クリ栽培と連動しているのではないか。

蔬菜類(そさいるい)としては、ヒョウタン、ウリ、マメ類、ゴボウ、アブラナが前期からあらわれることは無視できない。最近では、アズキではヤブツルアズキ、ダイズではツルマメという野生種が栽培化された可能性が報告されている。他に、アサ、ウルシなどの食料ではない栽培植物もある。これらのデータは縄文農耕の開始や拡散が複雑な様相を持つことを伺わせるのである。

ーーーーーーーーーーーー

縄文文化の黎明期、次第に、気候の温暖化が進み、北海道を除く日本列島のほぼ全域で土器の使用が始まり、一部の地域では初源的な竪穴住居も作られるなど、少しずつ縄文文化的な定住社会を形成し始めた。 その証拠は、遺物の組合せの急激な変化によって、はっきりと跡づけることができる。縄文時代草創期以降、大型哺乳動物が絶滅に瀕し、石槍よりも小形の動物を狩るのに適する弓矢が登場し、石鏃が盛んに作られた。大型哺乳動物の狩具の投槍器と投げ槍から、鹿・猪など中小形の動物用の弓矢の石鏃へと変化し、その次の段階になると、採集された堅果類や根茎類などを、すり潰す用具としての磨石・石皿を中心とした植物性食料の加工具が飛躍的に増加した。それに伴い根茎類や穀物栽培用の掘削具打製石斧が重用される。こうした重量のある石器類に頼らざるを得ない生業の変化は頻繁な移動を困難にさせた。 縄文草創期の1万年以上前の鹿児島県志布志町内之倉の東黒土田遺跡(ひがしくろつち だ)で、シラス層に掘り込まれたドングリが入った貯蔵穴が発掘された。縄文人は冬季の食料不足に備えて、堅果類を貯蔵穴にたくわえた。貯蔵穴は弥生時代まで存在するが、縄文時代を特徴づける遺構といえる。

宮城県里浜貝塚の発掘調査と分析では、秋に採集された堅果類は春までに食べられていた。四季が顕著で、特に冬季には食材が不足する日本では、それに備えてドングリ類やトチの実などの食糧を獲得し保存する事が最重要な課題であった。

縄文早期には九州の開地のみならず低湿地にも貯蔵穴がつくられ、中期には近畿地方にまで広がった。低地に設けられた水漬けにする湿式と開地にある乾式のものがあり、しばしば共に群在する。東日本では早期から集落内の乾燥地に大型の貯蔵穴を設ける事が多く、主にクリが貯蔵された。

ーーーーーーーーーーーー

植物採集用と生活加工具

縄文時代は旧石器時代以上に木の実を重要な食料源としてきた。貯蔵穴とよばれる遺構には、ミズナラ・コナラ・カシワ・クヌギなどのドングリ類、ブナ・トチノキ・クルミ・ハシバミ・クリなどのたくさんの木の実が貯えられていた。木の実の多くは殻をとり、磨石・石皿で実を粉にし、アク抜きしクッキー状に加工したようだ。

磨石・石皿は旧石器時代にもあったが縄文時代に増加し、縄文早期の押型文土器の頃、穀磨石(こくずりいし)が盛んに作られる

打製石斧は木の伐採・加工用というより、鍬用の役割が多く特に撥形(ばちがた)などは「土掘り具」であった。竪穴住居の柱建ての穴、ヤマユリ、コオニユリ、オニユリの球根の畑栽培の農具、ヤマイモ・ジネンジョの根茎類の掘り起こしなどに使われた。

打製石斧は縄文中期、中部高地で爆発的に作られて行く。 旧石器時代以来石器は、黒曜石・チャート・安山岩などの礫を打ち欠いて剥片とし、それを加工して作る「剥片石器」と、礫の形状に余り手を加えず鋭い縁辺を調整加工し刃にするだけの「礫核石器」がある。前者には石鏃・石匙・石錐などがあり、後者は礫の重さを利用して砕いたり、断ち切ったりする斧などに代表される。

遺跡からは定形石器よりも圧倒的に多くの剥片が出土する。それも鋭い縁辺に細かい傷や刃こぼれがあったりする。石器製作途中で生じる残滓・ズリも無駄にされず、獣肉・骨類の切断加工、獣皮の剥離、植物の実の摘み取り用、あるいは矢柄の調整などと用途は多岐であった。このように明確な加工を伴わない石器を「不定形石器」・「使用痕のある剥片」とよぶ。

ーーーーーーーーーーーー

高風呂遺跡では縄文早期末から前期初頭にかけての土器がまとまって出土している。主に貝殻条痕文土器破片が多数で、それに混じって押型文土器破片も数点出土した。

石器は早期以降の黒曜石製石鏃が多量に出土し、石錐などの黒曜石製の小型で簡単な剥片石器も豊富に共伴した。また特殊磨石と呼ばれる断面が三角形の安山岩石器も、この時代の特徴で、石皿同様出土例が多い。他には流紋岩剥片を粗雑に加工した横刃形石器も目立つ。狩猟後の動物の皮剥ぎ用か、ヒエやアワなどの雑穀を栽培し、その穂摘具(ほつみぐ)ともみられる。この遺跡の全時代を通して打製石斧は少なく、あっても小型である。

前期初頭の住居址は5例あったが、それ以降の時代と重複し入り組み全容は明らかにならなかった。ただ8号住居址で全体の遺構が明らかになり、平面形は不整形な長方形で、約4.5m×約3mである。主柱穴がコーナーあたりで発見された。炉跡は床面を簡単に掘るだけの地床炉であった。この時代以降、炉が住居内に取り入れられるようになる。焼土の範囲は広いが住居址のほぼ中央にある。また屋内に黒曜石を貯蔵するピットも発見された。

この8号住居祉は遺物の遺存状態、焼土、炭化物の堆積状態から火災で焼失した痕跡がある。尖底土器が床に突き刺さった状態で出土し、東海系の薄手土器と尖底の繊維土器が重なって発見された。石器は石皿、砥石、磨石で奥壁に置かれた状態で遺存して、植物性食料の比重が増したことを窺わせった。

ーーーーーーーーーーーー

高風呂遺跡は縄文早期末から中期末にわたる遺跡で、特に縄文時代前期初頭から中葉のものが主体であった。 竪穴住居址は49ヵ所・土坑38・方形柱穴列(ほうけいちゅうけつれつ)1・集石6ヵ所が発掘された。

住居址は伴出土器により、早期末葉3・前期初頭5・前期中葉13・前期末葉4・中期初頭1・中期中葉8・中期末葉2・不明13に分類された。この49ヵ所に及ぶ住居址の出土は予想を超えていた。

縄文時代早期末葉の最も大きい本核的な竪穴住居址は、長軸5.4m、短軸4.6mの長方形で、4本柱の主柱穴と径10cm~15cmの孔が数十ケ所の壁柱穴として住居址内を全周する構造であった。合掌造りではなく、壁柱や梁・桁がなく、垂木の上部を束ねて、下部を地面に拡げるだけで、萱などを屋根を兼ねる斜形の垂木にのせる「伏屋式」であった。炉址は発見されていない。

この時代になると定着性が増し、数件の集落が列島各地で確認されている。 高風呂遺跡では縄文早期末から前期初頭にかけての土器がまとまって出土している。主に貝殻条痕文土器破片が多数で、それに混じって押型文土器破片も数点出土した。

石器は早期以降の黒曜石製石鏃が多量に出土し、石錐などの黒曜石製の小型で簡単な剥片石器も豊富に共伴した。また特殊磨石と呼ばれる断面が三角形の安山岩石器も、この時代の特徴で、石皿同様出土例が多い。他には流紋岩剥片を粗雑に加工した横刃形石器も目立つ。狩猟後の動物の皮剥ぎ用か、ヒエやアワなどの雑穀を栽培し、その穂摘具(ほつみぐ)ともみられる。この遺跡の全時代を通して打製石斧は少なく、あっても小型である。

ーーーーーーーーーーーー

かつて、縄文早期末葉に住んだ先住の阿久村の人々は石器作りに秀で、特に狩猟用の石鏃や、動物の皮をはぎ解体調理し、さらに木や骨を削るほか、穂摘み具にもなる多様な機能がある石匙等を、和田峠や霧が峰産の黒曜石を用いて、多量に製作した。その際に出る石屑が、多量に出土していることからも知られる。

茅野市湯川区、音無川の左岸台地、標高は965m、昭和59年、圃場整備事業に伴い発掘調査が行われた。住居址51、土坑44、集石8、方形配列土坑1が発見された。これが縄文早期末から中期に至る高風呂遺跡であった。遺物は、特に縄文早期末から前期初頭にかけてのものが中心で、尖底深鉢の一群が、特筆される。

阿久遺跡の草創期は、高風呂遺跡の盛期と合致する。諏訪地方の縄文時代前期は、その前半と後半とでは、文化的特色に違いがある。

前半期の遺跡は、霧ケ峰の南麓と八ヶ岳山麓を中心に多く分布している。それらの遺跡からは、多量の黒曜石製石器と黒曜石の集石遺構が発見される。要するに、縄文時代前期前半期も、早期の遺跡と同様、霧ケ峰一帯の黒曜石の採取・搬出・貯蔵に深く関わっていた。

阿久村草創期の人々が去った後、再び阿久尾根に村が拓かれた。この縄文前期後半になると、八ヶ岳山麓から山裾に、生業の場が広がり、その遺跡が著しく増加する。縄文中期とでは、集落規模では、劣るが、中期まで継続する遺跡が多いのが特徴である。阿久村を再開した人々は、こうした時代背景の下で、東日本と西日本の文化を融合した上で、独自の文化を伴って再登場した。その人々は狩猟用の石器は作るものの、その量は少なく、替わって盛んに木を切り、土を堀る具である打製石斧を作りはじめた。

ーーーーーーーーーーーー

阿久遺跡は「井戸尻遺跡群の文化」形成前の縄文前期前半に極盛となる。

大石遺跡は井戸尻文化が根をおろす縄文中期前半に環状の大集落を営む。互いに近接するが独立した尾根に立地している。

阿久遺跡の石器組成は、石鏃が2,015個、約40%近くあり、狩猟が生業の中核にあった事がわかる。大石遺跡では打製石斧が60%に迫る組成率となる。打製石器が石器組成の過半以上を占める「井戸尻文化型」は、中部高地や関東地方西部でも普遍的で、東京都の多摩川近辺のいくつかの遺跡でも、河川礫を原石とする打製石器が、1住居址あたり100~200本と大量に出土する例も少なくない。その「井戸尻文化型」の八ヶ岳西南麓の遺跡群の発掘が活発となると、遺跡を特徴づける打製石器の用途が、主に土掘り用の農耕具とみられるようになった。それが藤森栄一の「縄文農耕論」に繋がった。

昭和2(1927)年、「大山史前学研究所」創設者大山柏が『神奈川県下新磯村字勝坂遺物包含地調査報告』で、原始的な農耕の存在を推測した。大正15(1926)年に発掘調査された相模原市南区磯部の勝坂遺跡(かっさか)では、立体的な装飾の文様や顔面把手などによって注目をあび、後に「勝坂式土器」として縄文時代中期の標式土器とされた。同時に共伴した多くの打製石斧が、物を切り割るなどの機能を欠いていて、土掘り具・石鍬と考え原始農耕論を唱えた。我が国の考古学史上、極めて重要な研究であった。

近年では打製石斧を農耕具として、深耕用から浅耕用の鍬と用途別に、草刈や収穫具としての石包丁などが、農耕作業に応じて機能別に製作されている事が知られている。「井戸尻文化圏」でも乳棒状の石斧は伐採用で、小形で角ばったものは手斧(ちょうな)や鑿として使われていた。深く掘るための打ち鍬・畦作り用の偏刃の引き鍬・ヤマイモやタロイモ類の掘出し用の棒状の小鋤・雑草を刈る草掻・移植や除草も兼ねるイモ掘り用手鍬・縄文後期になると胴がくびれた両刃の石鍬が登場している。この両刃の石鍬はメキシコからコスタリカのトウモロコシを主作とする地域でよくみられる。

「井戸尻文化」の発展を支えたのが食用植物の採集と活用であったが、更に生活基盤を安定させたのが原初的な植物栽培であった。

縄文中期以前の遺跡からはエゴマ・ヒョウタン・リョクトウ・オオムギなど、

後・晩期になるとソバ・オオアサ・ウリ・ゴマなどの遺存体が検出される。

西日本各地ではイネが登場する。特に九州では縄文晩期の水田址が発見され、「早期弥生」と称されている。植物栽培の起源は遥か縄文時代に遡っている。特に縄文中期の農耕の証明は、八ヶ岳西南麓の考古資料によって精力的に研究されている。

ーーーーーーーーーーーー

約50年前(1959)、横須賀市の夏島貝塚から出土した縄文早期の夏島式土器の測定結果が9000年前だったことから、「日本の縄文土器は世界最古である」と主張した。

当時の最新技術であった放射性炭素年代測定法を駆使した調査に基づき主張したのであった。しかし、大半の考古学者はその年代測定結果を受け入れなかった。

2、なぜ考古学者は受け入れなかったのか

ヨーロッパ文明の基盤となるメソポタミア文明では、土器の出現は農業誕生以後の出来事だったからである。

そのことをふまえ、考古学者たちは「縄文時代の人々はまだ農業をやっていなかった。農耕もやっていない縄文人が土器をもつはずがない」と決めてかかっていたのである。

多くの考古学者は、年代測定結果を信用せず、縄文土器は4000年ないし5000年前のものだと考えていた。それに対し、芹沢氏は「縄文土器は世界最古である」という主張を展開していた。だが、その主張を受け入れる学者は皆無に等しかったのである。

明治以降、日本の学者の大半は、いわば“欧米の学問の色眼鏡”を通してものを見てきた。たとえ目の前に真実があっても、色眼鏡をかけていたらそれが見えないものである。