進化論的解明 原点は金生遺跡・大配石での太陽暦と

縄文時代晩期には、7波状突起口縁の土器が作られ、5波状突起口縁の土器が作られていた

壊れても補修して、使い続けられていた土器

縄文時代は各地の発掘が続き、出土物に関しては研究が詳細に行われている

もう解明できるのではと考えて始めて見たところ

研究されていない分野が判明した

波状突起口縁の土器と太陽暦の存在

これの起点となったのは近くにあった金生遺跡

40年も経つのにランドスケープを誰も検討していなかった

しかも、遺跡の中からでは、太陽暦の要素 日の出は全く観測できない状態になっていた

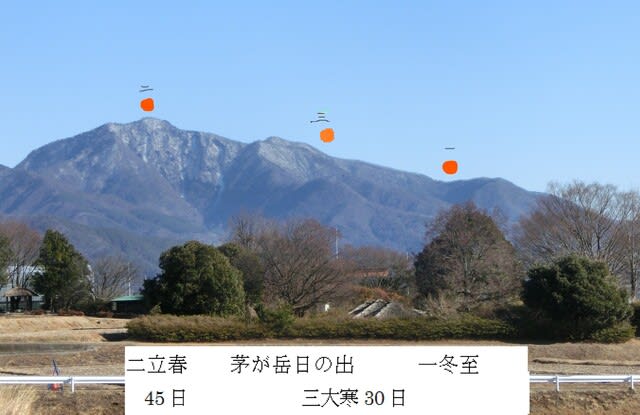

2020.12.21日の冬至を観察してここは天文台であると確信した

何故なら他の遺跡と違い冬至の日の出を山のピークにしていなかった

冬至の日の入りは甲斐駒ヶ岳の峰に設定しているのに、日の出は山の裾にある

この日の入りは南限になる、ここから太陽は北への移動のみ

こちら側には暦日を示すような特徴的な山は無い

日の出は山麓になっている

縄文時代は冬至と夏至、それにせいぜい春分秋分が知られていただろうという常識

それなのに冬至の日の出が山裾にある、何故なのか

これはおかしい、何か違うと感じた、違和感が拭えなかった

それでは金生遺跡は何を示そうとしているのか

せいぜいこれまでの学校教育からの知識では、イメージとしてあったのは

春分と秋分くらいで、

この時には想像すら出来なかった

何が起きているのか、全く分らなかった

立春の日の出を茅が岳から出るのを見たとき、

それまでの日の出観測からは想像すら出来ていなかった

日の出位置の移動具合からではそれは想定できない位置だった

それは現代の太陽暦を基にして、特定の日 冬至の次の大寒 だけ見に行っていたからに過ぎないのだが、縄文人のように毎日見続けていれば、それは毎日の動きから推定して、分っていたはずです。

立春の日の出、それを見てからも、それが何を意味するのか、理解出来なかった

説明できなかった

驚きも湧いてこなかった

知識経験は、そんなレベルにあった

これでは縄文時代は分らないと思い知らされた

そこから縄文時代に学ぶことが始まった

手がかりはシュメール文明とエジプト文明から得られた

この二つの文明を理解出来る、繋がりが分るものとして存在するのが縄文文化だった

月の暦 太陰暦の計算方法

月の周期 約30日 29.5日

182.5日 /30日 6.08回/半年

29.5日 /2 14.75日

弦 上弦と下弦

30日 /2 15日

14.75日 /2 7.37日 一週間 7進法のカレンダーとなる

7波状突起口縁の土器の示す 7という数字

太陽暦の計算方法

365日/2 182.5日 半年の日数

182.5日 /2 91.25日 春分

91.25日 /2 45.62日 立春、立秋

45.62日 /3 15.2日 15進法のカレンダーを採用していたのだろう

ここで月の暦とシンクロする

15.2日 /3 5.06日 七十二候のカレンダーまで進化した

3波状突起口縁の土器の示す 3という数字 二十四節気の暦

5波状突起口縁の土器の示す 5の数字 カレンダーの日数のカウントは 5進法だったのだろう

各種の波状突起口縁の土器の成立

365日/2 182.5日 二至の理解 2波状突起口縁の土器

182.5日/2 91.2日 二分 春分と秋分

91.2日/2 45.6日 半年の 1/4 季節の始め、または区切りを理解

立春、立夏、立秋、立冬

4波状突起口縁の土器になる

一年とすれば 8波状突起口縁の土器となる

45.6日/3 15.2日 二十四節気の暦

月の暦 にシンクロする

3波状突起口縁の土器の作られた理由

さらに、完全なシンクロには19年に一度の朔旦立春観測が必要とされる

縄文人はそれを行って、地域に応じて海辺と内陸では太陰暦と太陽暦を並行使用していた。

それはほぼ現在の暦の使い方に同じとなる。

たまたま今年2022年が、朔旦立春観測の年に相当していた。

縄文時代以来のメトン周期の観測年だった。

図はお借りしました