観測会記録

2023.02.02 日の出前 曇って星は見えず

日の出も雲で薄日が射すのみ、ノーモンは風が強いので倒れてしまった。

02.03 本日も薄曇りで、立春石棒での観測は困難でした、それでも石棒の右手の直近にノーモンの影が差す ことは何とか見て取ることが出来ました。明日の快晴を切望。

02.04 日の出の時曇り、のち快晴

02.05 快晴 石棒の左側に表・ノーモンの影がはっきり出ました。

まとめです

太陽暦の一年の始まり

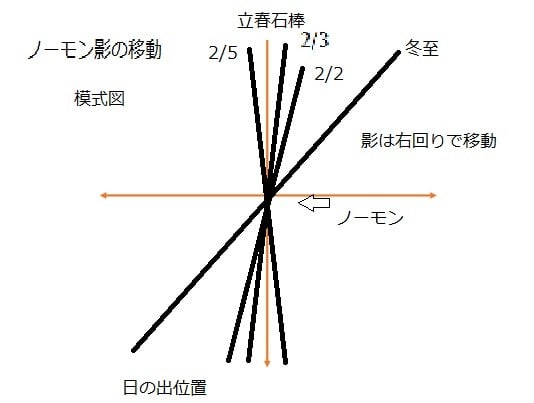

冬至で南の限界まで遠離って行っていた太陽は、北に還ってくる。

ノーモンの影は冬至で北の配石限界に達していたが、日毎に少しずつ左に移動する。

立春前日までは石棒の右外側に日差しが来ていた。

立春で石棒に当たり

次の日からは影は石棒の左に当たり、日の出と共に影は右回りに移動して、この日以後は、時間変化と共に、必ず石棒に日が当たることになる。

この影の移動に注目すれば、土圭 時計が出来ることになる。

これは太陽時計となる。ノーモンの影の移動は、右回りであり、時計の針りの移動と同じである。

立春を起点として暦は造られていたものと思う。

金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設は、4500年前から太陽の運行が変化していないということを、人間が構築したものとして、その事実を示す証拠、確証する世界最古のエビデンスでは無かろうか。

2/2日 日の出の時は曇り 後快晴、

2/3日 節分 日の出時は曇り少し見える 後快晴、

7.13分

曇りで光が弱く、人の足元に表の影が出来ているのが何とか分る

2/4日 立春 日の出時は曇りのち快晴

2/5日 快晴 日の出から観測できました。

7.08分

日の出、表の影は左に見えている

7.10分

表の影が石棒の中心に当たっている

7.13分

表の影は右側に移動した

因みにこの日は満月であったようなので、2/4日は云うならば 満旦立春 であったといっても良いのでは。

朔旦立春は聞くがこれは聞かないので、どうなのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーー

立春の日の出 観測会を計画しました。ご都合よろしければ、ご協力よろしくお願いします。

縄文遺跡で立春の日の出観測です

北杜市全域が太陽観測天文台であること、金生遺跡の配石は、

縄文時代の二十四節気の暦の太陽暦観測施設であることが分ってきました。

「4500年前の金生配石立春に集まった縄文人のように日の出を迎えよう」祭り!! 日の出を見ることに集中することは、マインドフルネスにもなるでしょう。特に特別な縄文遺跡の金生遺跡ではそうです。

縄文時代に何故立春観測をしていたのか、現地で見てみましょう

朝活は 立春 2月 2日、 3日、 4日 の3日間

6時45分頃から 7時30分まで

遺跡現地です 2月3日節分 大晦日、2月4日立春 新年正月

縄文時代の配石で日の出を石棒で観測して、立春の日にちを、縄文時代には太陽の回復 春の始まりを恐れながら祈りながら見ていたものでしょう。

まだ寒いので、防寒対策はしっかりして来てください。

主催 金生遺跡を世界遺産にしよう会

これまでの観測記録の内容は、ブログにあります

johmonkinseistar として検索していただけば、

「金生遺跡を世界遺産にしよう会」というブログがご覧いただけます。

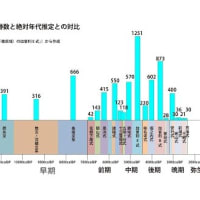

旧石器時代後期に、植物性食糧の一つとしてマメ類の採集を始めて、細かいマメ類の種を漏らすこと無く集めるために、容器として編み籠から無文土器を開発した。マメ類の種を採集するだけで無く、種を播いて収穫することを知り、豆粒文土器に記録した。栽培は季節に合わせて行うためには太陽暦を開発した。マメ類の栽培から、ダイズ、アズキ、ヒエなどの大きな種を作る栽培種を成立させ農耕を確立した。この時期から土器の模様は大きく変化して縄文模様の無いものに変化した。

その後太陽暦は二十四節気の暦を造り、太陰暦とシンクロさせ、暦の正確さを維持する為、金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設を造った。

縄文時代の特徴は、マメ類の細かい種を採集するため、土器が新石器時代の初めから造られて、土器を記録媒体として、生業開発の経緯を全て記録して残していた。これにより縄文時代の歴史を大筋でたどることが出来、それは世界の新石器文明史の起源の記録である。またダイズ栽培種の成立で狩猟、牧畜を不要な文明とした。

金生遺跡の観測施設は現在の太陽暦と変わりない正確さを今も維持している。

新石器時代の歴史は記録されていた。

2021.06.15 投稿のもの

金生遺跡の立春観測の意味するもの

金生遺跡では冬至から立春までを観測していただろうということが分っています。

その年の八節暦を作るためには立春の日にちを確定することが必要となる。

それまでは春分まで待たなくては二至二分の暦は作れなかった。

そのため春の種蒔きはそれまでの経験者に頼ることが必要とされた。

冬至では太陽がそこで止まり20日ほど停滞する。

年の初めは春分とされていた、それが立春から始めることが出来るようになった。

暦の歴史を見ると先ず冬至と夏至が認識されたことが各地の遺跡から分る。

次に一年の日数を確定するため春分と秋分が観測されていた。

それというのは、話は「春秋」から始まる、何故チャイナの歴史で「春秋」時代と云うのか、それがよく分らないようだ。

司馬遷は史記の中で「一年は三百六十六日」としていて、さらに「三年に一回閏月をおいて」それによって「四時(四季)を正した。」とあるそうです。

これは春分から秋分までの日数183日、秋分から春分までの182日に関係することから始まっているようだ。183日と182日に分割することになると、これを仮に「春年」「秋年」とすれば、一年(365日)のことを「春秋」と称したと理解することは容易に思える。

それ以上にこの春年から一年を366日とする暦を堯が制定したと理解した司馬遷は、『史記』「五帝本紀」に「歳三百六十六日」と記したようなのだ。

春秋の理由が忘れ去られるほどに古くからのものとなると、春秋の二倍年暦もこの時既に忘れ去られていたと云うことになっていたかもしれない。

金生遺跡での立春から立冬までと、立冬から立春までの日数についても、数えていたとしても4000年前のもので、忘れられていても不思議は無い。

引用----

『史記』巻一 五帝本紀第一 帝堯 の原文は次の通りです

(下線部分が紹介された箇所です)。

…………………………………………………………………………………………………………其民夷易,鳥獸毛?。申命和叔;居北方,曰幽都。便在伏物。日短,星昴,以正中冬。其民燠,鳥獸?毛。?三百六十六日,以閏月正四時。信飭百官,?功皆興。

………………………………………………………………………………………………………… これには驚きました。「一年は三百六十六日」としていて、さらに「三年に一回閏月をおいて」それによって「四時(四季)を正した。」とあるからです。

なぜ「春秋」と言うのか―西村秀己氏が解明―

なぜ「春秋」と言うのか ―西村秀己氏が解明―[暦][著書や論考等の紹介]

古賀達也の洛中洛外日記 第2353話 古田武彦先生の遺訓(27)―司馬遷の認識「歳三百六十六日」のフィロロギー 2021/01/17 を見て、思わず「あっ」と声を上げてしまいました。次のくだりです(抜粋)。

…………………………………………………………………………………………………………(1)二倍年暦では一年(365日)を二分割するわけだが、春分点と秋分点で日数を分割するのが観測方法からも簡単である。〔荻上紘一さんの見解〕

(2)そうすると、183日と182日に分割することになる。これを仮に「春年」「秋年」と称する。

(3)このような理解に基づいて、一年(365日)のことを「春秋」と称したのではないか。〔西村秀己説〕

(4)二倍年暦表記で「春年183日」と記された史料を司馬遷が見たとき、一年(春秋)の日数を183×2と計算し、366日と理解した。あるいは、このように計算された史料を司馬遷は見た。

(5)一年を366日とする暦を堯が制定したと理解した司馬遷は、『史記』「五帝本紀」に「歳三百六十六日」と記した。

…………………………………………………………………………………………………………

どこで声を上げたかといえば(3)のところです。(2)までは『二倍年暦』仮説の出発点となった『魏略』にある「春耕秋収」(『三国志』「魏書」鮮卑烏桓東夷伝倭人条にある裴注)でほとんどの方はご存じでしょう。

中略--

それを、(3) このような理解に基づいて、一年(365日)のことを「春秋」と称したのではないか、と西村秀己さんが説いたのです。ゆえなく「春秋」という言葉が用いられたはずがないのです(言葉は選ばれて用いられるものだから)。

もちろん、『二倍年暦』の重要な仮説はフィロロギーによる(4)(5)にあることは理解していますが、それを導く糸となったのは「なぜ『春秋』といったのか?」という問いに解答を与えたことにあるのではないか、と思ったくらいでした。

中略--

もちろん、説明できないこと(司馬遷が書いた「歳三百六十六日」)が(4)(5)という仮説で見事に説明できていることは画期的な事柄です。『二倍年暦(二倍年暦)』仮説にとって、これはエポック・メイキングだと思います。