土器がどのようにして作られるようになったのか、その始まりは今はまだ明確になっていない。

そこで土器は先ず容器であることと考える、

煮炊きに使えることは、ずっと後から出てきた機能で早期の初めと考える。

縄文時代には各種の容器を、植物の蔓などから作っていたことは遺物から見ても分る。

その容器は様々な編み方で作り上げていたことも知られている。そのような容器で集めたものは、ドングリ、栗、クルミ、トチのみなどかなり大きいものばかり、それには籠で十分対応出来た。

籠のような容器で、機能的に不足するのは、液体を貯める用途と、

米のような細かいものを入れるものとしては、目漏れすることが問題点だったものと考える。

マメの種は小さいそのうちでも、特にヤブツルアズキの種は米粒ほどのサイズで、籠での採集は上手く行かなかっただろう。しかしヤブツルアズキの食味は良好なことから、それを何とか上手く集めることを考えた。

それで籠に粘土を貼り付けることで、目漏れすることを止めることを始めたのではないだろうか。

粘土で目止めして利用する間に、様々な不便を感じて来たものではないかと考える。

そうしている内に焼くことで固くて水にも溶けない焼き物が出来たのでは無いだろうか。

とにかく最初には無文土器が出来て、水汲みや細かい種の採集が容易になったものと考える。

この容器を利用することで、種の保存が容易となり、その容器は湿気を防ぎ、害虫からも守ることが出来、ネズミの害も防止できたのだろう。

そして特に豆類の種を利用する栽培が開始されたものと考える。

その記念が豆粒文土器

この変化は細石刃文化の末期の時期になると考える。

狩猟には弓矢の開発はまだ出来ておらず、食料の獲得は困難になり、食料として植物の利用が懸命に行われていた時期だろう。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

佐賀市の東名(ひがしみょう)遺跡が注目を集めている。精巧な技術を駆使した740点もの編みかごなど当時の生活水準の高さを示す最古級遺物が次々に見つかった。縄文時代の貝塚や遺跡というと東日本を連想しがちだが、東名で集落と貝塚、貯蔵施設がセットで出土したことで、より詳細に生活実態が判明、縄文時代早期のイメージを一新する契機となった。

縄文早期は西日本が先行か…7300年前に起きた巨大噴火の影響…

九州など西日本の有名な遺跡は弥生時代以降がほとんどで、縄文は東日本が中心と一般的に受け取られてきた。データでも、東名遺跡を巡るシンポジウムで講演した文化庁の水ノ江和同文化財調査官によると、全国の縄文時代の約9万3000遺跡のうち石川―岐阜―愛知以東の東日本に84%が集中。2410ある貝塚も約8割が東日本という。

これは7300年前に起きた巨大噴火の影響が大きいと考えられてきた。鹿児島県沖約50キロにある海底火山の鬼界カルデラが大規模な噴火を起こし大量の火砕流を噴出。鹿児島県や宮崎県南部を覆い、火山灰はアカホヤ火山灰と呼ばれ、朝鮮半島や東北地方南部にまで飛んだ。このため九州の縄文文化は壊滅的な打撃を受けたとされてきた。

東名遺跡(ひがしみょういせき)は、佐賀県佐賀市金立町大字千布にある縄文時代早期末葉の遺跡で、集落遺跡と貝塚からなる。

ーーーーーーーーーーーーーー

東名遺跡の大きな特徴は3つある。まず、縄文海進と呼ばれる地球的な温暖化による海面の上昇で水没し、一気に海洋性粘土層に覆われ全体をパック。粘土層は約5メートルにもなった。その後の寒冷化による海退期以降も水につかった部分が多く、湿地性遺跡となった。大規模な貝塚だったため、貝殻のカルシウム分が溶け出し土壌を中和、一般的な酸性の土壌では分解されてしまう有機物がよく残った。

この3条件を備えたことで、これまで発見例が少なく縄文時代早期の人々の日常の生活状況を理解するのに重要な木製品や骨格製品、貝製品が大量に出土。どの遺物も国内最古級という貴重な発見につながった。発見の契機も奇跡的なら、見つかった遺物も奇跡的に良好な状態で出土したというわけだ。

中でも、約740点が見つかった編みかごは圧倒的だ。量的にみると全国で見つかった縄文時代の編みかごの7割から8割を占め、質的には弥生時代から始まったと思われていた透かし部分が六角形になる「六つ目編み」がその5000年以上も前から使用されていたことを確認。タテ材とヨコ材を1本ずつ交互に重ねていく「ござ目編み」や、2本ずつ交互に重ねていき1本ずつずれていく「網代編み」など縄文時代の主要な10通りの編み方すべてが早期段階で使用されていたことが分かった。

編みかごはほとんどが袋状になっているか、その破片。高さ約70センチ以上の大型と、約50センチの小型に大別できる。

貯蔵穴での作業現場の様子(佐賀市教育委員会提供)

大型にはドングリを入れ、水がわく低い場所に直径1~1.5メートルの穴を掘り、短期間水漬けするのに使用したようだ。水漬けにすることでドングリに虫が湧くのを防ぎ、冬場の食糧として貯蔵したとみられる。小型は運搬具として使用したとみられる。

「貯蔵穴は当時のまま残されていた可能性が大きい。まさに8000年前の人が歩いてきて、この貯蔵穴をこの状態で利用したんだということがリアルに感じられた」と西田さん。

その後の調査で、かごの部位によって編み方を変えることで壺(つぼ)形の袋状にしたり、複数の素材を使用することで機能性を高め、色合いにもバラエティーを出していることが分かった。装飾性も含め驚くほど技術上の工夫が見られた。

骨格製品の多様なアクセサリーにも目を奪われる。ブレスレットやペンダント、ネックレスなど様々で、鹿角でできた装身具では径1ミリほどの穴を精巧に刻んで鮮やかな幾何学文様を描いている。造形的に優れており、縄文時代早期の技術の高さと豊かな精神性を端的に示している。

■縄文早期は西日本が先行か

東名遺跡を巡るシンポジウムで講演した文化庁の水ノ江和同文化財調査官によると、全国の縄文時代の約9万3000遺跡のうち石川―岐阜―愛知以東の東日本に84%が集中。2410ある貝塚も約8割が東日本という。

現況の一部。土盛りをしている第3~第5貝塚は水上に姿を見せている。

これは7300年前に起きた巨大噴火の影響が大きいと考えられてきた。鹿児島県沖約50キロにある海底火山の鬼界カルデラが大規模な噴火を起こし大量の火砕流を噴出。鹿児島県や宮崎県南部を覆い、火山灰はアカホヤ火山灰と呼ばれ、朝鮮半島や東北地方南部にまで飛んだ。このため九州の縄文文化は壊滅的な打撃を受けたとされてきた。

だが、約9500年前の上野原遺跡(鹿児島県霧島市)は別格としても、東名遺跡が発見されたことで、宮坂貝塚(同)や宮崎市の跡江貝塚や柏田貝塚など同時代の貝塚が改めて見直され、縄文早期は西日本が先行していたことを補足する資料となった。各地の地中には貝塚が眠っていることもわかり、歴史的な意義は大きい。

ーーーーーーーーーーーーーー

日本の普通の遺跡ではほとんど残らない植物性の遺物がここ有明海では特有の湿地性土壌のため国内最古ともいわれる編みかごが731点も発見されている。

貯蔵穴出土:179点、堆積層出土:552点、編みかごの用途はおもにドングリを入れて使用されていたものと考えられる。

東名遺跡で確認された編組技法は様々なものがあり、縄文時代早期後葉段階から縄文かごに見られるほとんどの技法が成立していたことがわかりました。

ーーーーーーーーーーーーーー

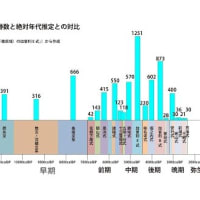

日本原始・古代史年表

(「日本全史 ジャパン・クロニック」 講談社 より抜書き・調整)

赤字:祭礼儀式に関するもの

B.C.12000

~8000年頃 氷河時代終わる せまられる生活様式の大変革

・地球温暖化で、落葉広葉樹の森林が形成されどんぐりが新しい食料源に、また、森林にすむ中小動物、鳥が狩猟対象になった。海進が進行し、日本列島が大陸から切り離され、魚介類が重要な食料となった。

B.C.10000年頃 土器の使用が始まる 煮炊きで進歩する食生活

・泉福寺洞窟(佐世保市)の「豆粒文(とうりゅうもん)土器・隆起線文(りゅうきせんもん)土器」:煮炊きで食料の種類が増加し、食生活が安定化した。煮物料理は栄養価が高く、死亡率が低下した。生活のゆとりが、新しい文化を育む原動力となってゆく。

B.C.10000年頃 小石に彫られたビーナス像 縄文時代最古の人形(ひとがた)

・上黒岩岩陰(愛媛県美川村):長い髪を左右に分けて長い髪を垂らした女性像など。住民は投槍の有舌尖頭器を使って、シカ、イノシシ、ツキノワグマ、オオカミなどを狩猟する勇猛な狩人。

B.C.9000年頃 槍から弓矢へ 狩猟技術の大革新が起こる

B.C.7000年頃 竪穴住居が全国へ普及 大規模なムラが出現

・武蔵台遺跡(東京):十数棟の竪穴住居と中央に広場。土器作りは女、狩猟は男たちの仕事。移動生活は影をひそめ、狩猟、採集、漁労のバランスの取れた定住的な生活。

B.C.7000年頃 祈りをこめて 関東で土偶作り始まる

・花輪台貝塚(茨城):川の合流地点の丘陵上。彼らの心の中の聖なるものの姿を女性像に託して表現。

B.C.6800年頃 丸木舟で外洋に漕ぎ出す縄文人 伊豆諸島への進出本格化

・伊豆大島の下高洞(しもたかぼら)遺跡:島に生息しないイノシシを運搬し、飼育している。

B.C.6400年頃 瀬戸内海の誕生 貝塚文化が開花する

B.C.3700年頃 縄文海進最高潮に 貝塚文化がさらに進展

B.C.3300年頃 朝鮮半島と九州で 人と技術の交流活発化

・曽畑(そばた)貝塚(熊本):朝鮮半島から移入された滑石粉末を土器に混入する手法で、土器は独特の光沢、織感を持つ。朝鮮半島、九州の間で黒曜石などの物資の交流あった。

B.C.3000年頃 八ヶ岳山麓に 巨大な環状集石が出現 祖霊を祀る聖域か

・阿久(あきゅう)遺跡(長野)

B.C.2600年頃 姫川河口の宝石工房 全国各地へ出荷

・長者ヶ原遺跡(新潟):装身具である硬玉製品を大量に作るムラ。