11/23 大田原(旧黒羽町) 大雄寺 芭蕉の里

初めて黒羽山 大雄寺(くろばねさん だいおうじ)を訪れた。

600年以上の歴史を持つ曹洞宗の禅寺。

うっそうと繁った杉木立が包み込む山門への坂道

参道にある石佛十六羅漢像

総門

栃木県県文化財指定。

本堂正面に建ち、左右に廻廊が取り付けられている

本堂

栃木県文化財指定。本尊釈迦如来像を安置。簡素で堂々たる大伽藍である

本堂、座禅堂、御霊屋、鐘楼、庫裏、回廊、総門、鐘楼堂、経蔵などの伽藍は、栃木県文化財指定で

いずれも江戸中期再建の茅葺屋根

これだけ大きな茅葺屋根の伽藍を見るのは初めて。葺き替えや手入れが大変だと思う

庫裏

茅葺屋根の総門。珍しい

回廊の屋根も茅葺。総門から本堂、禅堂をつなぐ

大雄寺の草創は、今から600年前、応永11年(1404)余瀬白旗城内に創建されたが、戦乱の中、大雄寺焼失、

その後文安5年(1448)黒羽藩主第 10代大関忠増により再建、その後、大田原藩大田原資清との争いで

第13代大関増次敗死、大関家の後継第14代高増(大田原資清の子)により、天正4年 (1576)に本拠黒羽城を

余瀬白旗城から現在の地に移築した。

大雄寺もこの時期に移築し、大関高増の先代藩主大関増次(戒名 久遠院殿超山道宗大居士)を中興開基とし、在

室玄隣大和尚を中興開山として大関家累代の菩提寺となった。

第13代増次の院号から、黒羽山(くろばねさん)久遠院(くおんいん)大雄寺(だいおうじ)と称することとなる。

現在の大雄寺は、文安5年(1448)の伽藍で保存され、本堂・庫裡・禅堂・廻廊などの伽藍は、昭和44年栃木

県文化財指定を受け貴重な文化遺産として保存している。

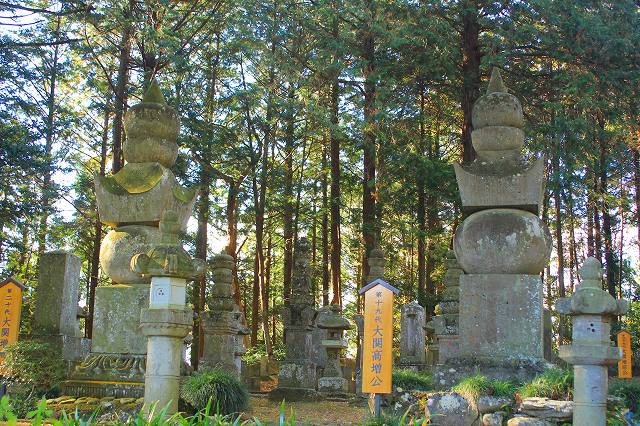

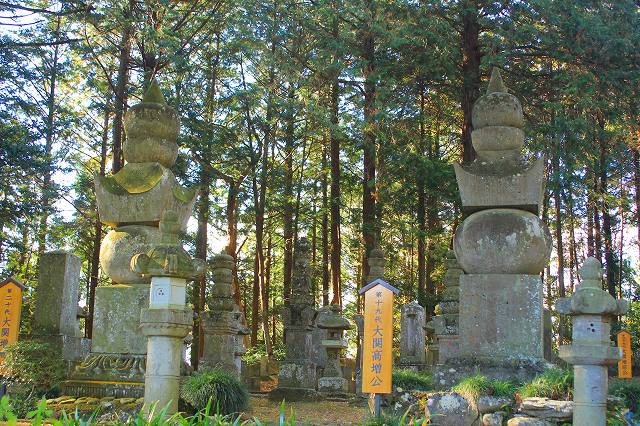

黒羽藩主 大関家累々の墓

黒羽町史跡文化財指定。大関氏の菩提寺であり、山中には大関氏累代の墓がある

お墓を撮るのはよくないが、昔のお墓は独特の形状があって興味深い。五輪塔、石碑などもあって歴史を感じさせる

石仏合掌観音像

それとこの寺には見る事はできなかったが「枕返しの幽霊」の掛軸がある

足がなく八方睨みの老女が描かれた、江戸時代から残される珍しい掛軸で、この絵を掛けてその前で床につき寝ていると、

翌朝には反対向きになってしまう、枕が返されると言う不思議で怖い話が伝えられている

大雄寺を過ぎて坂を上がるとすぐ左側に「芭蕉の道入口」の表示がある。ここから芭蕉の館までの間に、句碑がいくつか

ある。

田や麦や中にも夏のほととぎす

今眺める風景は、秋風の吹く白河の風景と違って風情はないが、夏のほととぎすだけが風情を感じさせてくれる。

浄法寺家に滞在した四月七日に詠んだ句

松尾芭蕉と曾良は元禄2年4月4日(陽暦5月22日、1689年)に浄法寺図書(俳号桃雪)に招かれた。「おくのほそ道」によれば、「黒羽の館代浄法寺何がしの方に音信る、思いがけぬあるじの悦び、日夜語つづけて云々」とある。一族をあげて歓待したのでずい分居心地がよかったのだろうか、黒羽で十三泊、あしかけ十四日の長逗留であった。とりわけ桃雪邸には八泊した。現在残っている旧浄法寺邸は、芭蕉が逗留した建物ではありませんが、武家屋敷の趣を多分に残し、当時の雰囲気を味わうことができます。

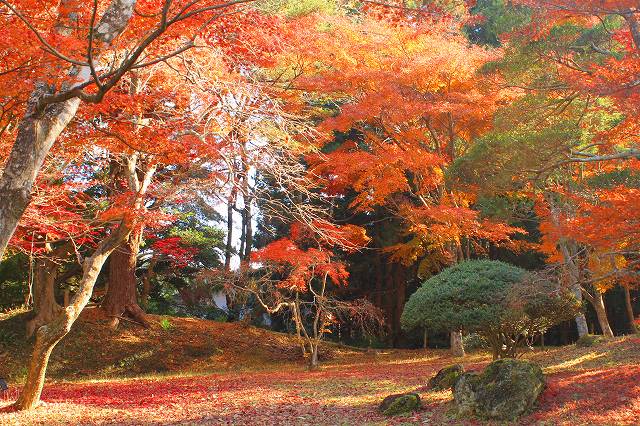

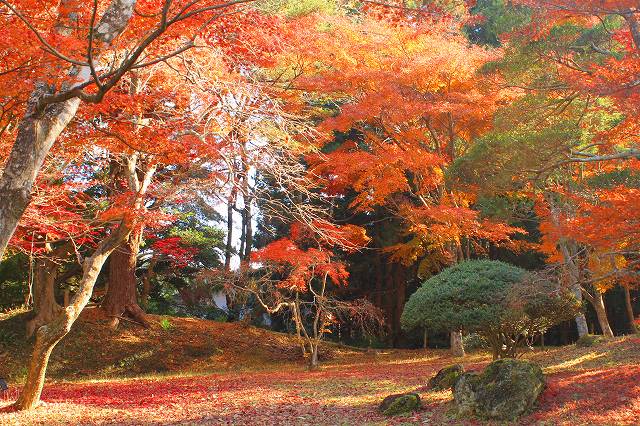

散ったもみじが敷き紅葉となっていた

芭蕉句碑

「山も庭も 動き入るるや 夏座敷」

黒羽の山河と浄法寺家の庭園の美しさを絵画的に表した句

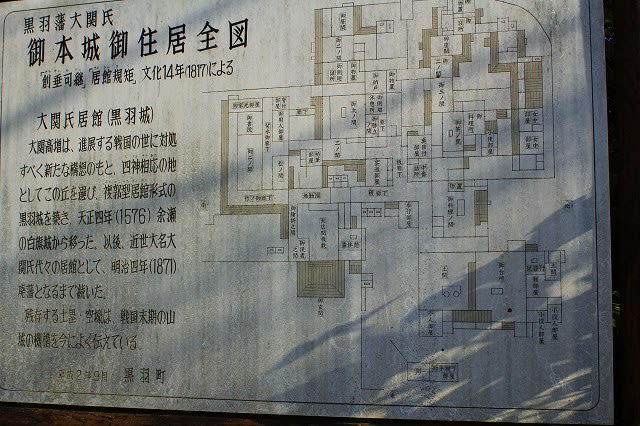

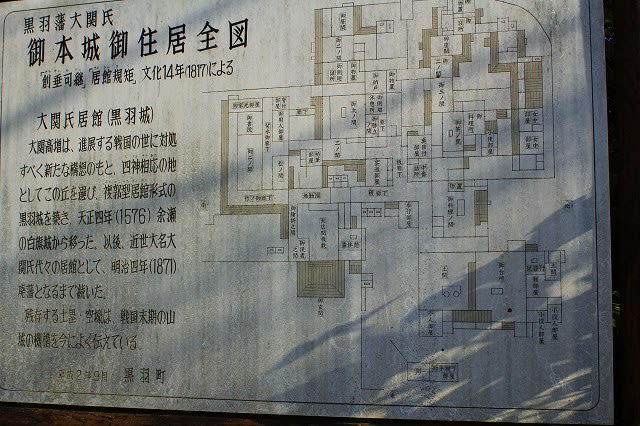

最後に黒羽城址公園

城郭の跡の土塁

黒羽城は、天正4年に大関高増が築城し、北那須最大の規模を持つ城郭であった。現在、城郭の跡は土塁、空濠、水濠

などが保存されており、当時のおもかげを残している。

本丸跡に立つと、那須、日光連山が一望でき、眼下には那珂川の清流があり、城址公園として親しまれている

初めて黒羽山 大雄寺(くろばねさん だいおうじ)を訪れた。

600年以上の歴史を持つ曹洞宗の禅寺。

うっそうと繁った杉木立が包み込む山門への坂道

参道にある石佛十六羅漢像

総門

栃木県県文化財指定。

本堂正面に建ち、左右に廻廊が取り付けられている

本堂

栃木県文化財指定。本尊釈迦如来像を安置。簡素で堂々たる大伽藍である

本堂、座禅堂、御霊屋、鐘楼、庫裏、回廊、総門、鐘楼堂、経蔵などの伽藍は、栃木県文化財指定で

いずれも江戸中期再建の茅葺屋根

これだけ大きな茅葺屋根の伽藍を見るのは初めて。葺き替えや手入れが大変だと思う

庫裏

茅葺屋根の総門。珍しい

回廊の屋根も茅葺。総門から本堂、禅堂をつなぐ

大雄寺の草創は、今から600年前、応永11年(1404)余瀬白旗城内に創建されたが、戦乱の中、大雄寺焼失、

その後文安5年(1448)黒羽藩主第 10代大関忠増により再建、その後、大田原藩大田原資清との争いで

第13代大関増次敗死、大関家の後継第14代高増(大田原資清の子)により、天正4年 (1576)に本拠黒羽城を

余瀬白旗城から現在の地に移築した。

大雄寺もこの時期に移築し、大関高増の先代藩主大関増次(戒名 久遠院殿超山道宗大居士)を中興開基とし、在

室玄隣大和尚を中興開山として大関家累代の菩提寺となった。

第13代増次の院号から、黒羽山(くろばねさん)久遠院(くおんいん)大雄寺(だいおうじ)と称することとなる。

現在の大雄寺は、文安5年(1448)の伽藍で保存され、本堂・庫裡・禅堂・廻廊などの伽藍は、昭和44年栃木

県文化財指定を受け貴重な文化遺産として保存している。

黒羽藩主 大関家累々の墓

黒羽町史跡文化財指定。大関氏の菩提寺であり、山中には大関氏累代の墓がある

お墓を撮るのはよくないが、昔のお墓は独特の形状があって興味深い。五輪塔、石碑などもあって歴史を感じさせる

石仏合掌観音像

それとこの寺には見る事はできなかったが「枕返しの幽霊」の掛軸がある

足がなく八方睨みの老女が描かれた、江戸時代から残される珍しい掛軸で、この絵を掛けてその前で床につき寝ていると、

翌朝には反対向きになってしまう、枕が返されると言う不思議で怖い話が伝えられている

大雄寺を過ぎて坂を上がるとすぐ左側に「芭蕉の道入口」の表示がある。ここから芭蕉の館までの間に、句碑がいくつか

ある。

田や麦や中にも夏のほととぎす

今眺める風景は、秋風の吹く白河の風景と違って風情はないが、夏のほととぎすだけが風情を感じさせてくれる。

浄法寺家に滞在した四月七日に詠んだ句

松尾芭蕉と曾良は元禄2年4月4日(陽暦5月22日、1689年)に浄法寺図書(俳号桃雪)に招かれた。「おくのほそ道」によれば、「黒羽の館代浄法寺何がしの方に音信る、思いがけぬあるじの悦び、日夜語つづけて云々」とある。一族をあげて歓待したのでずい分居心地がよかったのだろうか、黒羽で十三泊、あしかけ十四日の長逗留であった。とりわけ桃雪邸には八泊した。現在残っている旧浄法寺邸は、芭蕉が逗留した建物ではありませんが、武家屋敷の趣を多分に残し、当時の雰囲気を味わうことができます。

散ったもみじが敷き紅葉となっていた

芭蕉句碑

「山も庭も 動き入るるや 夏座敷」

黒羽の山河と浄法寺家の庭園の美しさを絵画的に表した句

最後に黒羽城址公園

城郭の跡の土塁

黒羽城は、天正4年に大関高増が築城し、北那須最大の規模を持つ城郭であった。現在、城郭の跡は土塁、空濠、水濠

などが保存されており、当時のおもかげを残している。

本丸跡に立つと、那須、日光連山が一望でき、眼下には那珂川の清流があり、城址公園として親しまれている

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます