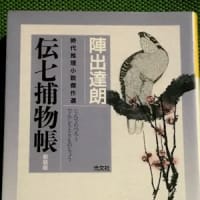

「檀一雄」のエッセイ集『美味放浪記』を読みました。

「檀一雄」の作品は、4年前に読んだ『火宅の人』以来なので久しぶりですね。

-----story-------------

著者は美味を求めて放浪し、その土地の人々の知恵と努力を食べる。

私達の食生活がいかにひ弱でマンネリ化しているかを痛感せずにはおかぬ剛毅な書。

およそ咀嚼できるものならば何でも食ってしまうというのが人類の大きな特質であるが、わけても著者はその最たるもの。

先入観も偏見も持たず、国内国外を問わず、著者は美味を求めて放浪し、その土地土地に根付く人々の知恵と努力を食べる。

現代に生きる私たちの食生活がいかにひ弱でマンネリ化しているかを痛感させずにはおかぬ、豪毅なエッセイ集。

-----------------------

「檀一雄」が、日本全国(国内篇)、そして世界各国(海外篇)を旅して、食してきた足跡を日本交通公社が発行する雑誌『旅』に連載されたエッセイ、、、

『国内篇』は、1965年(昭和40年)1月号から12月号、『海外篇』は、1972年(昭和47年)1月号から12月号に掲載され、両篇をあわせて1973年(昭和48年)に『美味放浪記』として刊行された作品です。

■国内篇

・黒潮の香を豪快に味わう皿鉢料理(高知)

・厳冬に冴える雪国の魚料理(新潟・秋田)

・郷愁で綴る我がふる里の味覚(北九州)

・中国の味を伝えるサツマ汁(南九州)

・日本料理・西洋料理味くらべ(大阪・神戸) ほか

■海外篇

・サフランの色と香りとパエリアと(スペイン)

・初鰹をサカナに飲む銘酒・ダン(ポルトガル)

・迷路で出合った旅の味(モロッコ)

・チロルで味わった山家焼(ドイツ・オーストリア)

・味の交響楽・スメルガスボード(北欧) ほか

昭和40年代… この時代を実体験として知っているだけに、日本国内だけでなく、世界各国を渡り歩かれていることに、ただただ驚きましたねー

現代であれば、同じ料理や食材が日本にいてもほとんど入手できるんでしょうが、同じ料理であっても、現地でないと味わえないモノがあると思うんですよね… その場所の空気であったり、使われている水だったり、調理する人(手)や調理具の違い、その場所ならでは匂い等々、色んなモノが味には作用すると思います。

そして、「檀一雄」の魅力が、本作品の隠し味になっている面もありますね… 有り余る程のエネルギーには驚かされるし、不思議な魅力を感じる人物ですよね。

「檀一雄」の作品は、4年前に読んだ『火宅の人』以来なので久しぶりですね。

-----story-------------

著者は美味を求めて放浪し、その土地の人々の知恵と努力を食べる。

私達の食生活がいかにひ弱でマンネリ化しているかを痛感せずにはおかぬ剛毅な書。

およそ咀嚼できるものならば何でも食ってしまうというのが人類の大きな特質であるが、わけても著者はその最たるもの。

先入観も偏見も持たず、国内国外を問わず、著者は美味を求めて放浪し、その土地土地に根付く人々の知恵と努力を食べる。

現代に生きる私たちの食生活がいかにひ弱でマンネリ化しているかを痛感させずにはおかぬ、豪毅なエッセイ集。

-----------------------

「檀一雄」が、日本全国(国内篇)、そして世界各国(海外篇)を旅して、食してきた足跡を日本交通公社が発行する雑誌『旅』に連載されたエッセイ、、、

『国内篇』は、1965年(昭和40年)1月号から12月号、『海外篇』は、1972年(昭和47年)1月号から12月号に掲載され、両篇をあわせて1973年(昭和48年)に『美味放浪記』として刊行された作品です。

■国内篇

・黒潮の香を豪快に味わう皿鉢料理(高知)

・厳冬に冴える雪国の魚料理(新潟・秋田)

・郷愁で綴る我がふる里の味覚(北九州)

・中国の味を伝えるサツマ汁(南九州)

・日本料理・西洋料理味くらべ(大阪・神戸) ほか

■海外篇

・サフランの色と香りとパエリアと(スペイン)

・初鰹をサカナに飲む銘酒・ダン(ポルトガル)

・迷路で出合った旅の味(モロッコ)

・チロルで味わった山家焼(ドイツ・オーストリア)

・味の交響楽・スメルガスボード(北欧) ほか

昭和40年代… この時代を実体験として知っているだけに、日本国内だけでなく、世界各国を渡り歩かれていることに、ただただ驚きましたねー

現代であれば、同じ料理や食材が日本にいてもほとんど入手できるんでしょうが、同じ料理であっても、現地でないと味わえないモノがあると思うんですよね… その場所の空気であったり、使われている水だったり、調理する人(手)や調理具の違い、その場所ならでは匂い等々、色んなモノが味には作用すると思います。

そして、「檀一雄」の魅力が、本作品の隠し味になっている面もありますね… 有り余る程のエネルギーには驚かされるし、不思議な魅力を感じる人物ですよね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます