東京国立博物館展示『青磁盤 』中国・汝窯 川端康成旧蔵 北宋時代・11~12世紀 香取國臣氏・芳子氏寄贈

2019年撮影

〈文化遺産オンラインから〉

陶製

高2.8 口径17.1 底径9.1 重239

解説→「中国の北宋時代、11世紀末に、宮廷の命によってひらかれた汝窯(じょよう)という窯で焼かれた盤(ばん)です。ごく短い期間しか生産されなかったため、汝窯の作品はたいへん希少で、世界でわずか100点にも満たないと考えられています。その特徴は、さらさらとした白い土を使っていること、雨あがりの空の景色にたとえられる不透明な青色の釉、そしてごく小さな針目跡(はりめあと)です。針目跡とは、器を重ねて焼くときに、器と器がくっついてしまわないように専用の道具を置いた跡のことです。

この作品は日本国内で見いだされた貴重な作品で、かつて川端康成が所蔵したことでも知られています。

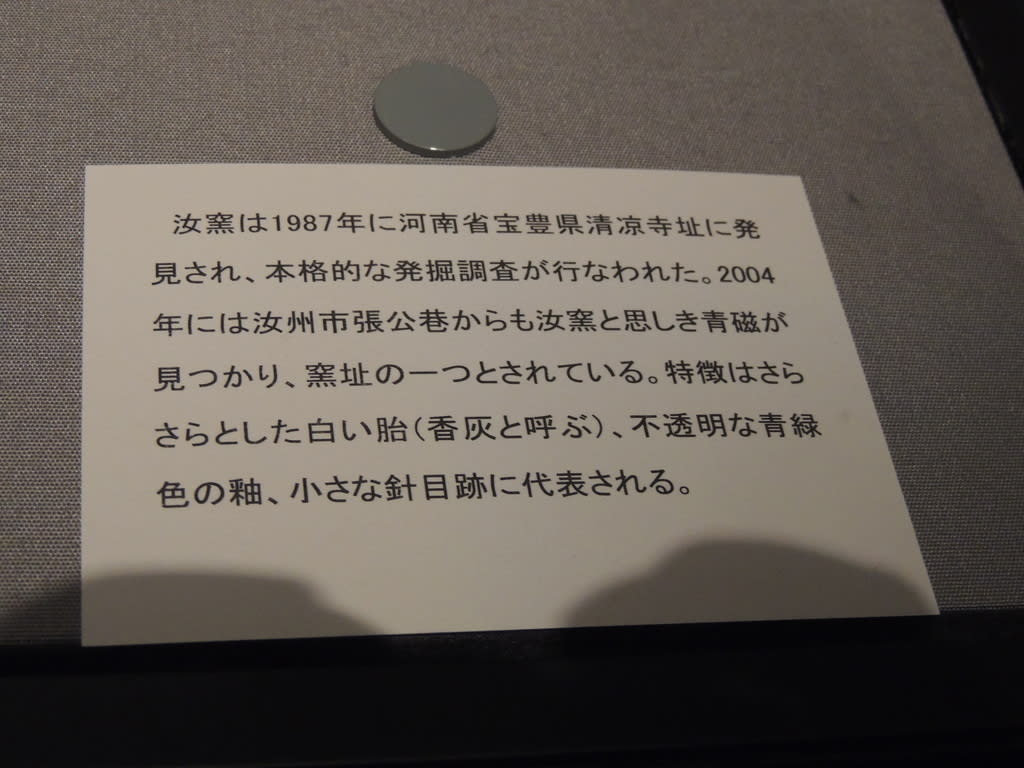

実は、汝窯がどこにあったのか、その具体的な場所は謎に包まれています。1987年に発見された河南省(かなんしょう)の清凉寺址(せいりょうじあと)が窯跡の有力な候補の一つとされています。また近年、汝州市張公巷(じょしゅうしちょうこうこう)からも汝窯のものではないかと推定される青磁が見つかり、研究が進んでいます。 」

この作品は日本国内で見いだされた貴重な作品で、かつて川端康成が所蔵したことでも知られています。

実は、汝窯がどこにあったのか、その具体的な場所は謎に包まれています。1987年に発見された河南省(かなんしょう)の清凉寺址(せいりょうじあと)が窯跡の有力な候補の一つとされています。また近年、汝州市張公巷(じょしゅうしちょうこうこう)からも汝窯のものではないかと推定される青磁が見つかり、研究が進んでいます。 」

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/476710

https://note.com/hakubutsu/n/n7da4cac567e4