引き続き、

埼玉県立歴史と民俗の博物館にて。

大きい馬の埴輪。

こんな大きくて立派な埴輪も製作できる時代ということか。

男子埴輪

太ももムチムチの埴輪くん。

ちなみにわたしは

NHKおーい!はに丸、の世代です。

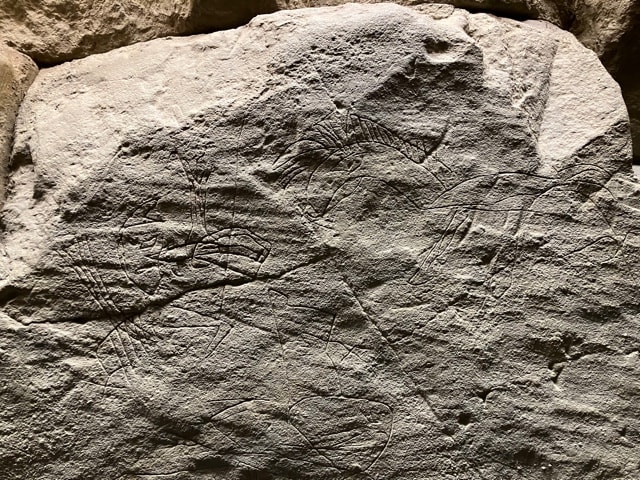

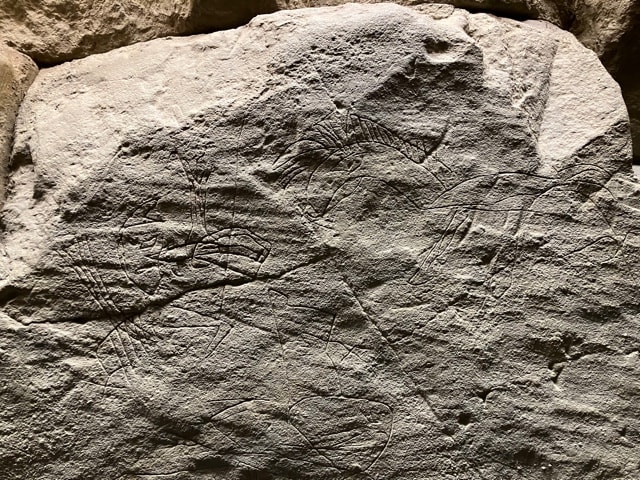

地蔵塚古墳の線刻画 7世紀

ただの落書きだったりして。

にしても、石だとこんなに後々まで残るのだ。これから石に何かの画を彫るときは本気だして描こう。

平安時代の蔵骨器。

火葬したということは、仏教が入ってきてるということ。

これ奄美大島の展示説明員の人に聞いた知識。

はじめて火葬を知る人たちは

え!ご遺体を焼くなんて!

とびっくりしたに違いない。

階段を降りていく。

各展示室にいらっしゃる展示説明スタッフは、専用の小さい机と椅子があって、そこに座ってたり、立ったり、うろうろしたり、時間を持て余しいるようにみえる。

ここの博物館はカフェが併設されていて、カレーの匂いが充満している。

いい匂い。

埼玉県は東京都のように西側が高いんだね。

きれいなお庭があって

さっきまで幼稚園くらいの子どもたちが火おこし体験をしていた。

いつか子どもとやってみたい。

12:30出発

12:35 さいたま市立博物館到着

したけど、さっき存分に博物館は堪能したので、ここはまたいつか、ということになり、

次は向かう。

車を走らせているとロジャース発見。

埼玉県といえばロジャース。

さすが店舗が大きいな。

13:20

水子貝塚公園到着。

公園には落ち葉を掃除するおじさんが数人いるだけ。

昭和12年に発見された水子貝塚。

水子貝塚は平坦な台地で、貝塚から北に100mぐらいで海、南に100mほど行くと、水が湧き出る泉があり、小川となって海へ。小川には冷質学が棲み、夏には

難が飛び支いました。川は所々によどんで沼になり、自や違が操れま

した。

海は浅く、為が引くと学が現れました。千潟には多くの生物が生きづき、人々は急いで貝や海草を集めてまわりました。や酸は、丸木船の上からヤスで突き、しとめました。

台地の上には季節の変化に富んだ落業業株が育まれていました。

森を切り開いて直径約200mの空間に村を築いた。

長距離歩行が得意なヒトだが、生き物豊かな海や小川や林に囲まれて集団で協力しながら生活を営んでたとすると、狩猟生活ほど歩かずにすんだだろう。

埼玉の貝塚、埼玉の海。

縄文時代前期中頃(約5,500年前)。

貝塚といえば集落ですね。

貝層の中には焚き火あと、

サメの歯、屈葬の人骨、イヌの骨などが出土している。わくわく。

中へ入ってみよう。

種や虫が土器の圧痕になってみつかる。

当たり前のようで、色々な想像ができて楽しい。

ここは

ベンケイガイの腕輪をしてみよう!

とか体験型の展示が多く楽しい。

木の実を割ってみる。

中まで粉々にならないように力を調整して何度か挑戦していると

自分の中のDNAがざわつく。

ご先祖様も同じような作業をしていた可能性は大いにあるのだ。

親子連れがいらして、

小学生低学年くらいの娘さんが

熱心にみたり、父母と話したりしていて

感心した。

わたしのこの頃はまだ

ひょうきん族をみてヒーヒー笑ってた。

話がそれたね。

米づくりがはじまり、周りに溝を掘った環濠集落もあらわれた。

富士見市の歴史のものさし。

多くのムラができていったことがわかる。

縄文時代早期(約7500年前)

打越式土器

二枚貝を使った文様。

おっこし式と読むのね!

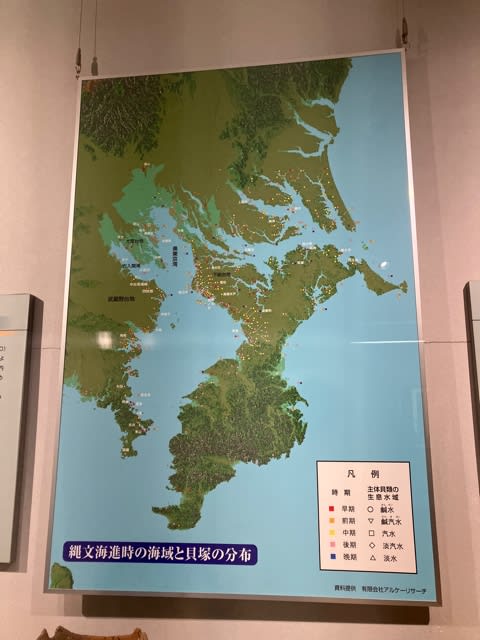

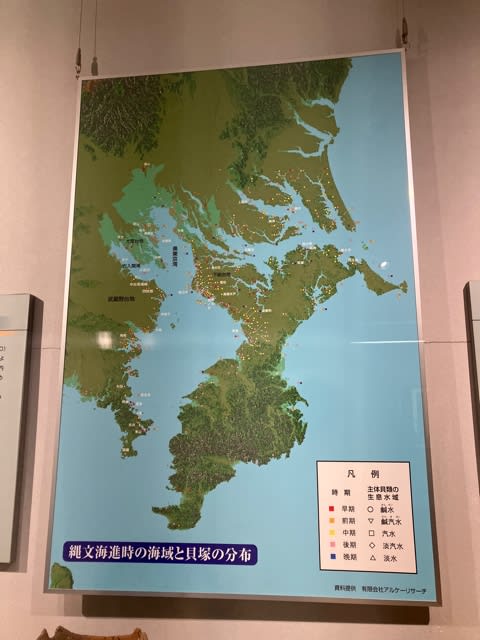

縄文海進時の海域と貝塚の分布

チーバくんが浮き彫りに!

甲府盆地の土が混ざってる土器

各地と交流があったことがわかる。

サビーというキャラクター。

ムササビと言われれば

見えなくもないが、うーん。

けど、うまく出来ているなぁ。

芸術的。

水子貝塚展示館

国指定史跡水子貝塚公園は、

縄文の森を再現するにあたり、江川流域のボーリング調査を行い、水子貝塚とほぼ同年代の地層から珪薬や花粉を採取したらしい。

そのデータと水子貝塚から出土した炭化種子などをもとに当時の植生を推定して、

コナラ、クヌギ、マテバシイ、シラカシなど 、園内には56種約1,500本の木が植栽されているそうだ。

ここの公園に来るだけで縄文時代にトリップできるというわけだ。

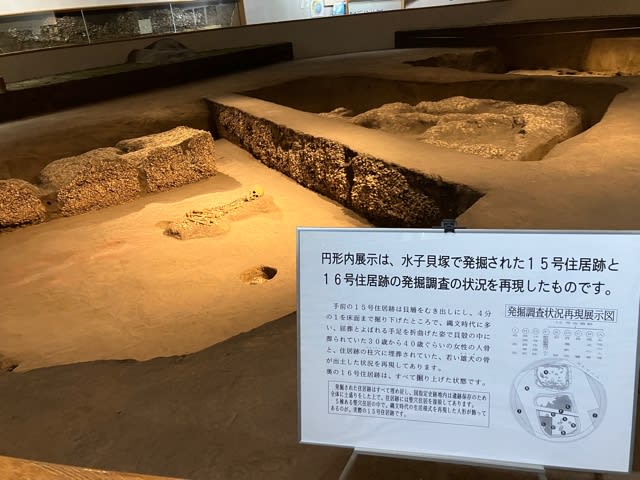

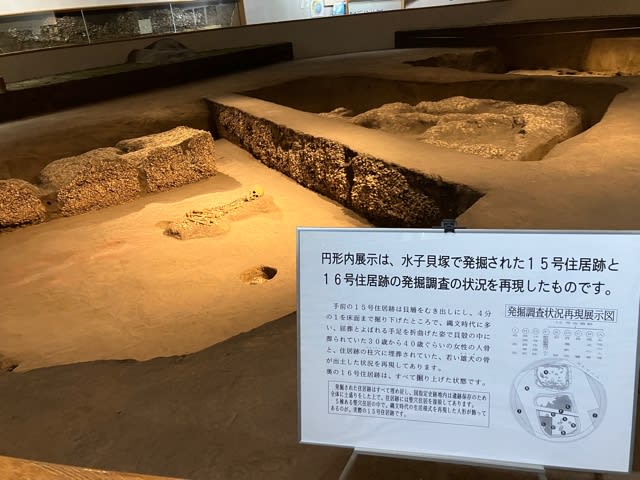

こちらの展示は水子貝塚の住居跡の発掘調査を再現したもの。

縄文時代に多い屈葬によって貝殻の中に葬られていた30歳から40歳ぐらいの女性の人骨もみえる。

若い雄犬の骨も出土している。

富士見市水子地区の時間軸

水子とは水のあるところという意味。

縄文時代って長ーい時代だ。

旧石器時代の活動の跡も残されているんだから、人間が長く住んだ、住みやすい場所だったんだね。

水子貝塚は富士見市に海があった最後の華

という表現が気に入ってしまいました。

群馬の山あたりは貝塚のない遺跡になる。

1-2才の犬や犬の牙をペンダントしたものも埋められていたらしい。

どこだったか筆の会社がその技術を使ってペットの毛をチャームにするそうな。

ペットといつも一緒にいたい気持ちは今も昔も変わらないのかしら。

出土した人骨

抜歯の風習は世界でも多くの地域であるようだが、感染のリスクもあったろうに、想像すると歯が痛くなる。

この人は女性だけど、みんな強いよ。

歯牙製垂飾

イルカがここにいたの?

それとも交流によって得たのか?

オオタニシ

ヤマトシジミ

水子貝塚でもっとも多く見つかるのはヤマトシジミ。淡水と海水が混ざった水域のためたくさん採れたのだろう。

マガキ

ハマグリ

サルボウ

サルボウ貝は赤貝の仲間らしい。

島根県出身の義弟によると

おあばちゃんやおかあさんがこの貝を醬油ベースで煮たものをよく作ってくれたらしい。

いつか食べてやる!

水子貝塚・打越貝塚の四季の生業

現代の日本は飽食でなんでも食べられるつもりでいたが

この時代にいまもいるのに食べてないものってけっこうあると思う。

とくにスーパーのお肉コーナーに並ぶ種類が限られている。

もっと色々なお肉を食べてみたいが

これから狩りにいったり、落とし穴を作って待っている生活は厳しい。

とにかくわたしのいるこの時代は案外偏食なのかも、とさえ思った。

このあたりの貝塚がある地域にはだいぶ足を運ぶことができたなぁ。

縄文時代のシジミは今よりも大きかった!

イボキサゴってナガラミに似てる。

違う貝なのかな。

ナガラミはかなり好きで

売ってるとまず買う。

千葉県産の。

もうすでに貝の口になってる。

貝が食べたい。

からの、木の実。

トチのあくを抜く方法なんて誰が思いついたのか。そして

そのようなノウハウが伝播されるってすごい。今現在にまで伝わっていると考えていいよね。

情報は伝える限り廃れない。

燃り合わせたものです。このころの水子貝塚の土器は「黒浜式」と呼ばれる。

縄目や篠竹(しのたけ)を割った道具がよく使われてるらしい。材料の粘土にも植物繊維がたっぷり混ぜられているのはなぜだろう。強度が上がるのかな?

水子貝塚の再現

水に囲まれて、暮らしやすい土地だったのだろう。

水が内陸に入り込んでいるから、

浅い海だろうし、

海が荒れることも少なかったのかな?

昭和13年の読売新聞の記事

明らかにされず埋もれた貝塚もたくさんあるだろう。

いちいち公園にしてたら都市

計画もすすまない。

けど、ここは守るぞ!と尽力された人々がいることだけは確かだ。

そのおかげでわたしは

太古の人々の生活を想うライフワークを楽しめているのだから。

水子貝塚出土土器

ここの土器はシンプルですね。

石器もでています。

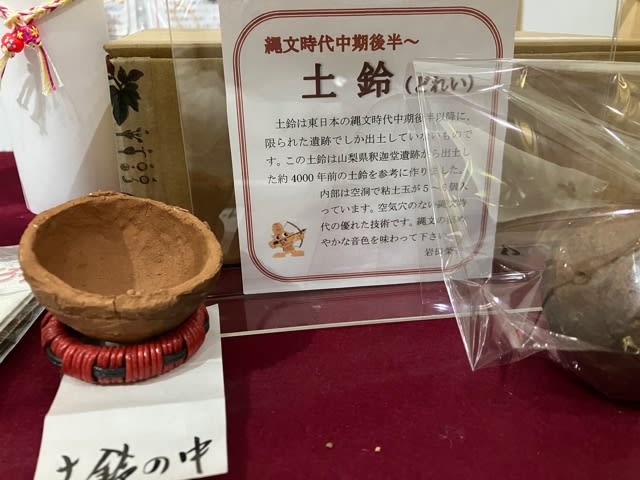

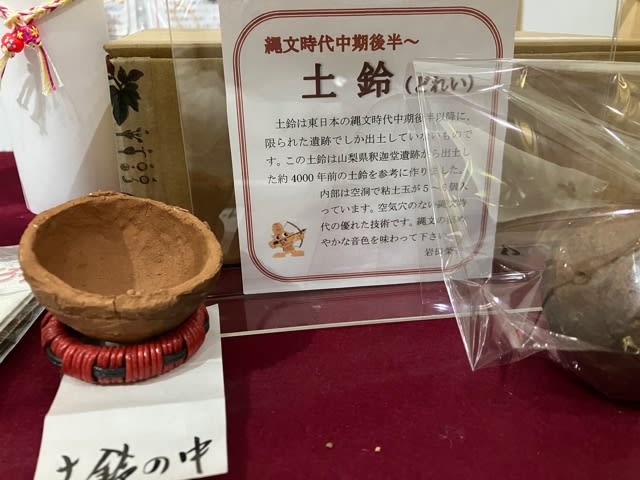

土鈴(どれい)

鈴も作れるのか。

公園内を散策していると足元にどんぐりが落ちていて

縄文を感じる。

現地に赴く醍醐味。

この竪穴住居はいままでみたものの中でも広いほうでした。

実際に発掘された場所の上に復元しているため、

お隣のおうちとのスープの冷めない距離感も体験できる。

いちばん遠いと思われる住居の間隔でさえ、私の足で25歩。

14:30出発

15:30自宅到着

旅行から帰ったあとの数日は物事を考えるときの尺度がひろがっているのがわかる。

普段の脳内は今日の夕飯とか、こどもの学校提出物とか義母のショートステイとか

いわばわたしの周りのごく狭い世界のタスクがすぐ占めてしまう。

だけど知らない土地へ出向いて、何千年も前のことを何度も繰り返し想像する、というイレギュラーが

その後しばらくだが、忙殺されてややよどんだ頭の中を透明にしてくれる。

気がつけば戻ってしまうので

だから、また旅に出るのかもしれない。

埼玉県も楽しかった!