東慶寺から歩  いて数分の「円覚寺」を訪れたのは2022年6月下旬。

いて数分の「円覚寺」を訪れたのは2022年6月下旬。

↑ それにしても、東慶寺閑散としていた。

↑ 山門手前からの写真でも、見える範囲の境内には誰も見当たらない。

数年前には考えられない光景。

↑ 階段付近にも人は居なかった。

訪れた季節も有るだろうけど、境内の写真  撮影 🚫 禁止の影響もあるだろう。

撮影 🚫 禁止の影響もあるだろう。

今は、スマホで簡単に撮影して人に送って見せられる時代に撮影禁止は影響するだろうに。

↓ 北鎌倉駅方面へ、戻  る事に。

る事に。

↑ 円覚寺入口付近。

臨済宗円覚寺派の大本山であり、鎌倉五山第二位。

鎌倉時代の弘安5年(1282年)に鎌倉幕府執権・北条時宗が元寇の戦没者追悼のため中国僧の 無学祖元を招いて創建されました。

↑ 受付で拝観料を納め、境内へ。

確か拝観料は、500円だったような。

↑ 境内にある、円覚寺配置図。

沢山の円覚寺「塔頭」が有りますね。

特に奥にある黄梅院が良い。

写真の弁天堂の茶店は 📺 の「最後から二番目の恋」のドラマの中に出てきた。

↑ 階段を上ると。

↑ 目の前に山門が見えて来ます。

↑ 見上げる大きさ。

↑ 雨モードで撮影  すると、木の感触が味わえます。

すると、木の感触が味わえます。

確か、昔NHK 📺 のカメラ口座で紹介していた撮影方法だったような。

勘違いだったらごめんなさい。🙇

少しピントは外れました。

↑ 山門です。

↑ 壮大だ。奥に居る人と比較しても大きさが想像できる。

木組みがなんとも言えない。

↑ 山門案内板。

山門は( 三解脱(空・無相・無願))を象徴するといわれ、諸々の煩悩を取り払って涅槃・解脱の世界である仏殿に至る門とされています。

↑ 後ろから眺めた山門。

↑ 仏殿。

元の、国宝の舎利殿は室町時代の名建築大平寺(廃寺)の仏殿を移築したものだそうです。

大正12年(1923)の関東大震災で倒壊しましたが、昭和39年(1964)に再建されたそうです。

↑ 仏殿。

↑ 仏殿は、円覚寺のご本尊(宝冠釈迦如来)が祀られている建物です。

↑ 仏殿天井に描かれていたものわ。

天井の「白龍図」は、前田青邨画伯(1885〜1977)の監修のもと、守屋多々志画伯(1912〜2003)によって描かれたものだそうです。

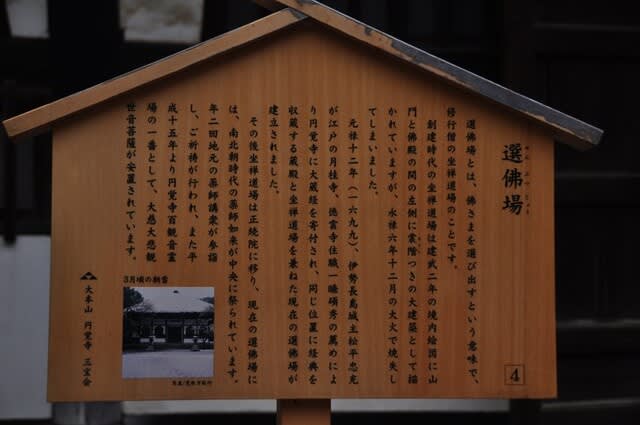

↑ 選佛場。

選仏場とは、仏を選び出す場所という意味で、修行僧の坐禅道場のことです。

↑ 選佛場案内板。

↑ 居士林。

「居士」とは在家の禅の修行者を指し、居士林は禅を志す在家のための専門道場です。

もと東京の牛込にあった柳生流の剣道場が、昭和3年(1928)柳生徹心居士より寄贈され、移築されました。

↑ 居士林案内板。

↑ あじさいの花が。

↑ 妙香池。

↑ 妙香池。

↑ 妙香池、亀が甲羅干し。

↑ 妙香池案内板。

↑ 左国宝舎利殿。右まっすぐ進むと左側に佛日庵、その先は黄梅院だ。

↑ 舎利殿(国宝)非公開。

舎利殿には、源実朝公が宋の能仁寺から請来した「佛牙舎利」というお釈迦様の歯が祀られています。

鎌倉時代に中国から伝えられた様式を代表する、最も美しい建物として国宝に指定されています。

↑ 人が少ない。

↑ 佛日庵。 ↑ 坂道を上ると黄梅院(円覚寺塔頭)。

北鎌倉、円覚寺にある佛日庵(ぶつにちあん)。

円覚寺の参道を奥に進むと、印象的な茅葺き屋根の佛日庵がみえてきます。

北条時宗をまつる開基廟です。

↑ 開基廟。

↑ 白鹿洞(びゃくろくどう)。

↑ 白鹿洞案内板。

↑ 続橙庵(非公開)。 ↑ 黄梅院(円覚寺塔頭)。

↑ 黄梅院(おうばいいん)。

↑ 何時も訪れた時は、感心しきり。

↑ 黄梅院案内板。

↑ 黄梅院本堂。

夢窓疎石(むそうそせき)の塔所です。

↑ 奥には、観音堂が。

↑ 観音堂。 ↑ 木彫りの仏像。左の木像の中央にはサルスベリが生えている。

↑ 五輪塔。

一点を映し出す木漏れ日がなんともいえぬ味わいを醸し出している。

↑ 黄梅院円覚寺塔頭山門。

↑ 円覚寺塔頭を後に。 ↑ 黄梅院。

今来た円覚寺境内に戻る。

続く。

って来ました。

って来ました。

が咲き誇ります。

が咲き誇ります。

は自撮りできるから素晴らしい。

は自撮りできるから素晴らしい。