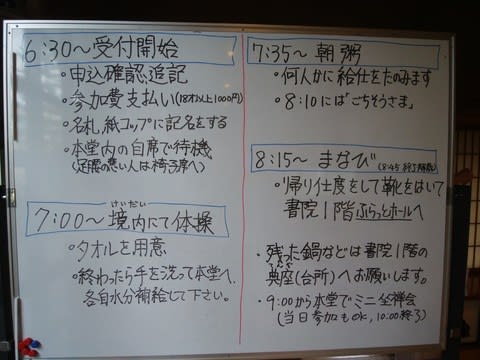

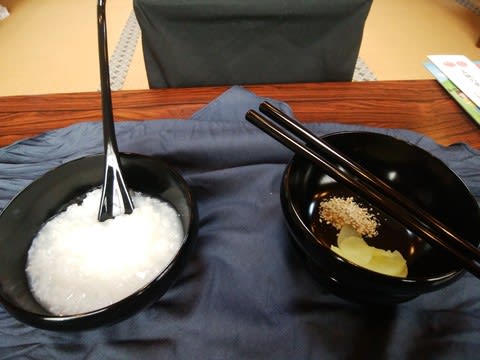

令和への改元まであと4日という平成31年4月27日。

30名近くの方にご参加いただいて、当山の清掃奉仕会を開催していただきました。

前夜は雨。皆さんの交通の便、ご奉仕内容の検討など心配もありましたが、

朝にはその雨も収まって、肌寒さは残っていましたが、外掃除もできました。

写真には撮っていませんが、墓参桶のたわし洗い、須弥壇下の片付け、

施食会の幡掛け、本堂の窓ふき、排水溝のどぶさらい、豊川稲荷幟の撤去等もありました。

多岐にわたる内容も、お任せしてきちんと取り組んでいただけるのが、スゴいことです。

清々しく令和をお迎えすることが出来ました。

5月12日の施食会も清々しくお勤めすることが出来ました。

ご参加の皆さま有り難うございます。

次回は11月30日です。いす坐禅・忘年会も行われます。是非ともご参加お願い致します。

30名近くの方にご参加いただいて、当山の清掃奉仕会を開催していただきました。

前夜は雨。皆さんの交通の便、ご奉仕内容の検討など心配もありましたが、

朝にはその雨も収まって、肌寒さは残っていましたが、外掃除もできました。

写真には撮っていませんが、墓参桶のたわし洗い、須弥壇下の片付け、

施食会の幡掛け、本堂の窓ふき、排水溝のどぶさらい、豊川稲荷幟の撤去等もありました。

多岐にわたる内容も、お任せしてきちんと取り組んでいただけるのが、スゴいことです。

清々しく令和をお迎えすることが出来ました。

5月12日の施食会も清々しくお勤めすることが出来ました。

ご参加の皆さま有り難うございます。

次回は11月30日です。いす坐禅・忘年会も行われます。是非ともご参加お願い致します。