白雲座 歌舞伎公演(11月2・3日)

一谷嫩軍記 熊谷陣屋の場

( 先月恵那で見たお芝居と題目が一緒でした でも振付がなんとなく違います。

隣の地元の方に 話したら 恵那の歌舞伎とは お師匠さんが 違うからお芝居も少し違うとか? )

あらすじです(書くのが大変ですから パンフレットをスキャンして 貼り付けしました)

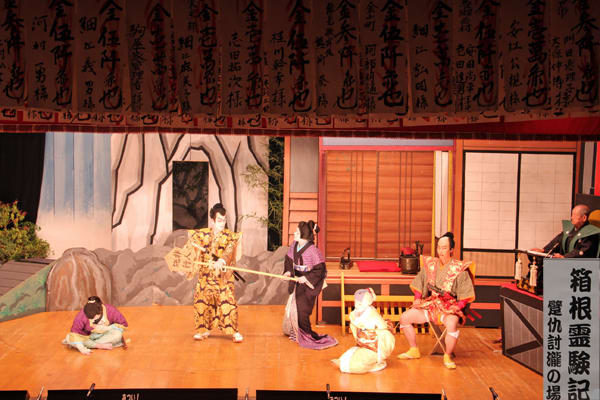

二幕目です

箱根霊験記躄の仇討 瀧の場

二幕目が終わると 観客席は皆 一斉に お弁当を食べます。 これも驚きました。

昔 子供の頃 こうしてお芝居を見に行って 家族でお弁当を食べたのを思い出しましたよ~

母が木の お弁当箱にちくわやシイタケなどの煮物・厚焼き卵等のおかずを入れ 時間になると

持ってきてくれ 家族で食べました、もう何十年前の話です。この地域では まだそれが続いています。

明日は 子供歌舞伎です。

こんなストーリーをどう感じるでしょうね。

ボクはなんだか、やるせない思いになりました。

なぜだろう?

自分でもわかりません。

それにしても伝統が受け継がれているのですね。

素晴らしい。

て。当時田舎の町で近所の物好きが莚で芝居小屋をつ

くり、子どもたちが芝居に興じたものでした。

kaeruが演じたものにこんな台詞を憶えています。

「ととさんの名は何と申す?」

「とと様の名は、唐辛子ともうしますー」

「して、かかさんの名は?」

「かか様の名は、胡椒ともうしますー」

「聞けば聞くほど涙が出るわいなー」

(柝が入って) チョン。

これが長い間記憶に残っていたのでしたが、セリフで

ググってみたら浄瑠璃の「傾城阿波の鳴門」の有名な一場面のパロデーでした。

こんな形でも「伝統」が伝わっていたのですね。

それにしても、幼い女の子を演じたkaeruは当時、いかに可愛かったかの証明で、いまや昔日の俤無しです(あった大変)、チョン。

でも こんなに古い 明治23年に作られた芝居小屋は

珍しいですよね (123年前に作られたんですよー)

舞台が回転するのも 驚きです!

そして今も田舎芝居が受け継がれている 凄いことです!

子供達も 学校帰りに練習をして・・・

都会の子供達は 塾だの お稽古事だのとしている時に・・・

でも一生の思い出になるし 近所の子供同士

先輩後輩 何時までも仲よく出来るでしょうね

この地に生れて幸せですよね!!!

歌舞伎のストーリー

それは私も理解できないけど 昔 何も娯楽が無い時に

仇討など 強い人などに立ち向かう事が快感だったでしょうね???

お神楽(おかくら)保存会が5あり盛んです。

(今年は見に行かなかったけど)

傾城阿波の鳴門も 良く演じられます。

浄瑠璃とは違います 神楽です。

1人が獅の面をかぶりお囃子に合わせて たち振る舞いをします これが 全身しなやかに踊り面白いですよー

そして後の役者は 少しセリフが入ります。

お鶴は 鳴戸から 母と父を探しに旅に~

ととさんの名前は十郎兵衛 かかさんの名前は お弓 と申しますう~

見ている人は 皆 涙ぐみますよ~

私も いつも泣きます 可哀そうで 々

これも重要な無形文化財です

唐辛子・胡椒も涙が出るでしょうが チョットお芝居がの内容違うようです(笑う)・・・