内容紹介

百物語、民間伝承、民話などから怪談や奇談、妖怪による怪異を諸国ごとに分け集成した怪談集。江戸時代は人間の不安や自然への畏怖から出現した妖怪たちが形となって姿を現した頃でもある。怪談や奇談、妖怪による怪異を諸国ごとに分けて集成。古典文学、その国での民間伝承、民話も掲載する。

季節がら今回は納涼系、江戸時代ノスタルジア本のご紹介。

理数系ブログでは異例のこの本は今年まだ寒かった頃に地元の書店のバーゲンセールで見かけて買ったものだ。ひと目で気に入り、ワクワクしながらレジに向かった。

「諸国百物語」や「百鬼夜行」をはじめとする江戸時代初期の怪談集から日本全国、地域別に物の怪たちを紹介した本だ。

妖怪や化け物、幽霊などの境界があいまいだった江戸時代。江戸の市中でさえ夜になれば真っ暗闇。外ではろうそくで灯された提灯、家の中は火の灯った行燈(あんどん)が室内をぼんやり照らしているだけなので停電のときと同じような明るさだ。現代とは全く違って「夜」は何が潜んでいるかわからない不気味な空間だった。

長崎の出島から西洋の科学が伝わり始めたのは江戸時代が始まって150年も経ってからである。しかしそれは科学というより技術が中心であり、たとえ西洋科学が伝わったとしても庶民に広まることはなかった。

武士や庶民にとっての学問はあいかわらず読み書きと算盤、そして論語や儒教などにとどまり、自然のしくみを解明するという科学の精神は日本ではほとんど育たなかった。そもそも科学の知識が妖怪や幽霊の存在感を払いのけてくれるのだという認識すら当時の日本人にはなかったのだと思う。

つまり妖怪や化け物は架空の存在ではなかったのだ。地震や雷、水害などの災害は神の意思によると信じられ、神仏を信じるのと同じレベルで化け物たちは存在していた。

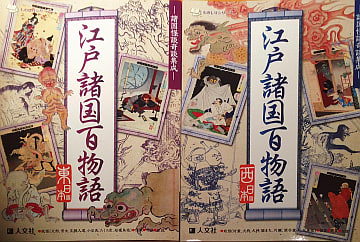

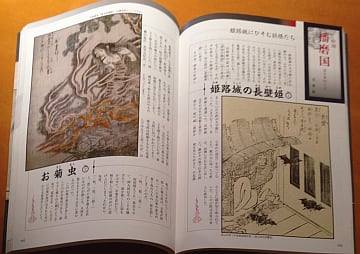

このようなわけだから多くの怪談、奇談が日本中で生まれ、民間伝承として語り継がれていった。同じ化け物が形を変えて全国に伝わる例もある。本書は東日本編、西日本編それぞれ150ページほどの分量でまとめられていて、当時描かれた妖怪の絵画がつけられている。「わいら」、「ひょうすべ」、「ぬらりひょん」、「ゴキャナ」などユニークな名前にも好奇心をくすぐられる。

そして掲載されている古地図がとても興味深い。江戸の古地図は何度も見たことがあるが日本各地のを見たのは初めてだった。正確な測量がされていない時代だから、ずいぶんいいかげんなものだが「村」のレベルまで細かく記載されている。自分の出身地の昔の地理を確認してみるとよいだろう。

水木しげる先生の妖怪漫画のようにフィクションとして書かれたものではない。蒸し暑くて寝苦しい夏の夜、江戸時代の人々の心に棲んでいた「本物の恐怖」を味わってみてはいかがだろうか?

これは高校の日本史では学ばない真実の歴史、江戸時代の文化史のひとつである。

表紙を含めて、いくつかページを紹介しておこう。(クリックで拡大する。)

購入される方はこちらからどうぞ。バーゲンセール中なので1冊1000円以下で買える。

「江戸諸国百物語 東日本編-諸国怪談奇談集成」(中古本)

「江戸諸国百物語 西日本編-諸国怪談奇談集成」(中古本)

目次(東日本編)

奥羽(陸奥国・陸奥(青森県・岩手県)

陸奥国・陸中(岩手県・秋田県) ほか)

坂東(上野国(群馬県)

下野国(栃木県) ほか)

東国(甲斐国(山梨県)

伊豆国(静岡県) ほか)

北国(越後国(新潟県)

佐渡国(新潟県) ほか)

上方(伊勢国(三重県)

志摩国(三重県)

伊賀国(三重県)

近江国(滋賀県))

目次(西日本編)

上方―畿内(山城国(京都府)

大和国(奈良県)

河内国(大阪府)

和泉国(大阪府)

摂津国(大阪府・兵庫県))

上方(紀伊国(和歌山県)

淡路国(兵庫県) ほか)

四国(阿波国(徳島県)

讃岐国(香川県)

伊予国(愛媛県)

土佐国(高知県))

中国(丹波国(京都府・兵庫県)

丹後国(京都府) ほか)

西国(筑前国(福岡県)

筑後国(福岡県) ほか)

琉球国(沖縄県)

以下は一龍斎貞水が語る百物語

関連記事

読書の秋は京極夏彦で!

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b7c1960c62548c163cb2cb65786620cd

江戸城の天守閣のこと

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/27d73921d4cfee5aea3186139207bb6e

江戸で物理学を説く: ニュートン力学 (其之壱)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/95e1281e89e793c094a38569b07431d2

番組告知:BS歴史館:関孝和 世界水準の“和算”を創り出した男

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f9b1e36135886c4f5ebe7f186f4a4066

武士の家計簿:磯田道史

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/38e15f47cba2eaed5f1787c30b09eb7c

日曜劇場「JIN-仁-」完結編の最終回

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/91993cd18b2568a73101817061ad2e2f

妻は、くノ一:風野真知雄

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/05e001f6b22838ea2dd9a29f10f607a8

番組告知: BS時代劇『妻は、くノ一 ~最終章~』 全5回

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/6abe59a6c832bb838f4c17c4b1b1c5d5

応援クリックをお願いします!

コメントありがとうございます。

「キツネにだまされる能力。。」の記事を読ませていただきました。「はぁ、なるほどー」と納得させられました。7つの理由が挙げられていますが、科学の発達だけが理由ではないですね。

僕の勤務するオフィスの隣に豊川稲荷(赤坂別院)があり、出勤時にはその中を通っていくのですが、大きなキツネの像がいくつかあります。あの場所を通ると気分がとても落ち着きます。

「口裂け女」や「こっくりさん」は僕の小学生時代にも流行りましたね。子供心に口裂け女の姿を空想していたものです。

日本の妖怪はデジタル時代に突入してから、さらに肩身の狭い思いをするようになったようです。一昨日、久しぶりに心霊動画を紹介するテレビ番組が放送されていましたが、ほとんどが作り物、加工された動画であるのがみえみえで、ちっとも怖くありませんでした。3つくらい「これ本物っぽい。」と思えるのがありましたけど。。。

遠野物語は読んだことがなかったので、オリジナルとremixの両方ともKindle版を購入してみました。読むのが楽しみです。教えていただき、ありがとうございました。

カルチャーラジオでは方丈記で知られてる鴨長明が丸っきり理系人間で自作のコンパクトな庵(水道兼備)を「方丈(正方形の家)」と名付けて、非常時には分解して一人で運べるなどと自慢したりしてたり、災害なども現地に客観的観察に行ったりして科学思考を実践してる。文系の対象になってるから科学部分が無視されてるみたいだが。

妖怪なんかもエンターティメントとして流行ってた文化じゃないか?

コメントありがとうございます。怪力乱神を語らずとは、君子は、道理にそむいたこと、理性で説明がつかないようなものについては語らないものだということ。また、怪しげなこと、不確かなことは口にしないという意味ですね。

要は江戸時代の武士や庶民のうちどれだけの人が論語の言うところの理性的な思考方法を身に着けていたかということになると思うのです。

現代でさえ占星術を信じたり、理性では説明できないスピリチュアルな世界に傾倒している人が少なからずいるのですから、江戸時代にはもっとたくさんの人が感覚だけに頼った生き方をしていたのではないでしょうか?

妖怪がエンターテイメントとして流行っていたかは、調べてみますね。

理数系だけでなく、このような方面もお詳しいのですね。感服させられました。

妖怪をエンターテイメント的に扱ったかどうかについては、本や絵巻に描いた目的はそういう意味合いもあったのかもしれませんが、妖怪たちが各地で生まれた背景はエンターテイメントではなく、人々の心の中に自然に生まれた怪異なことに対する恐怖心だったのだと僕は思います。