石狩に本府建設の準備を命じられた島判官一行は、明治2年10月12日銭函に到着

このころの札幌に住んでいた和人は、豊平川の渡し守をしていた2家族。

(正確に言いますとこの話は現中央区のことであり、現北・東区、手稲区には

江戸時代に入植している人がいます、そのことは別の機会に)

その直後から本府地の選定と豊平開墾の準備を開始

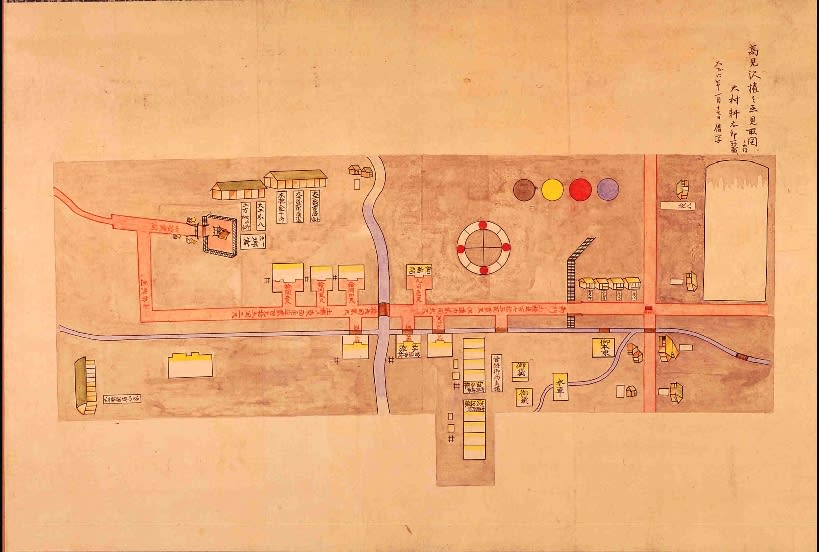

旧札幌図 高見沢権之丞が明治8年に当時(明治2年)を思い出して描いた

蛇行しながら流れる豊平川とそこからまっすぐ創成川(大友堀)が描かれています

まわりは芳野で覆われています

この様子を島判官は今の円山辺りから眺め本府建設の構想したのでしょう

札幌附近指図(島義勇) 札幌開府に際しての見込図

島判官の本府構想では、まず現在の札幌の中心(南1条西1丁目付近)部に、

北端に300間(545.45メ-トル) 四方の本府(本庁)敷地、その南側中心から

南北の道路を通し、その道路の両側に長官邸をはじめとする官宅・病院・学校

・役所などを配した。それらの南端に幅42間(76.36メ-トル)の空閑地を東西に帯状に

とり、そこに二筋の土塁を設け、その南側に本町を配した。

これらを実際の札幌に当てはめると、南北の道路は、南から北へ流れる

創成川東岸の道路、空閑地は大通りとなる

札幌を建設中の図(旧札幌図 高見沢権之丞) 中心部を拡大彩色した図

高見沢権之丞は絵師ではないようですがきれいに描いています

仕事は幌内道路開さくの請負人らしいです

画像 明治2年ごろを集めてみました

先日 車を運転していて石狩川の河川敷に入り込んでしまいました。

石狩川の堤防を挟みそこには大きな沼?(釣りを楽しんでいる人がいました)

しばらく堤防を車で走ると

始め堤防の道に休息していたカラスかと思いましたが模様のきれいな大きな鳥が

羽ばたき離陸~!!!

(思わず正面から撮影したい~の思いが・・振り向いて~・・お名前は?!)

またしばらく車を走らせると

馬の親子が私をじっと見ていました また目線を変えると

そこは牧場地のようでした

また大きな沼が現れそこでは馬が水を飲んでいました

放牧された馬をみて一瞬ここは日高地方?!と錯覚してししました。

帰宅後撮影した地点を地図でみてみると

前回アップした石狩平野の河川は明治以前から氾濫を繰り返していました、

開拓者はその氾濫を目の当たりにし回避しようと治水工事の歴史が始まります。

その氾濫を抑えるための治水工事は曲がれくねった川筋を直線に変える

ショートカット工法です。

今回の沼は石狩川の曲がった川筋を直線に変えたとき残った川(沼)だったのです

(でも大きさが圧巻!)

「撮影ポイント」

今回札幌の地図を過去えと遡り石狩川、豊平川の河川改修の歴史にぶつかった

のには意味があったのかと(治水工事の件は新たにブログネタとします)

画像 2008-07-23

石狩川の堤防を挟みそこには大きな沼?(釣りを楽しんでいる人がいました)

しばらく堤防を車で走ると

始め堤防の道に休息していたカラスかと思いましたが模様のきれいな大きな鳥が

羽ばたき離陸~!!!

(思わず正面から撮影したい~の思いが・・振り向いて~・・お名前は?!)

またしばらく車を走らせると

馬の親子が私をじっと見ていました また目線を変えると

そこは牧場地のようでした

また大きな沼が現れそこでは馬が水を飲んでいました

放牧された馬をみて一瞬ここは日高地方?!と錯覚してししました。

帰宅後撮影した地点を地図でみてみると

前回アップした石狩平野の河川は明治以前から氾濫を繰り返していました、

開拓者はその氾濫を目の当たりにし回避しようと治水工事の歴史が始まります。

その氾濫を抑えるための治水工事は曲がれくねった川筋を直線に変える

ショートカット工法です。

今回の沼は石狩川の曲がった川筋を直線に変えたとき残った川(沼)だったのです

(でも大きさが圧巻!)

「撮影ポイント」

今回札幌の地図を過去えと遡り石狩川、豊平川の河川改修の歴史にぶつかった

のには意味があったのかと(治水工事の件は新たにブログネタとします)

画像 2008-07-23

ブログの更新もせずひたすら札幌の歴史にのめり込み

気がつくと北海道(石狩平野)の地形まで行き着いてしまいました。

小出しながらもUPしていきます~

1868年明治維新 江戸時代から新たな時代へと変わるころ

北方政策で北海道(まだこのころ蝦夷と呼ばれていました)が

はっきりと日本の領土であることを示すためにたくさんの人を定住させる必要性から

北海道開拓時代が始まりました。

1869年(明治2年)7月8日開拓使を設置します。

(そのころは札幌はありません~)当然私の田舎もそうですが

そして初代長官に鍋島直正、判官に島義勇・岩村通俊らが任命され、

石狩辺に本府を置くことになった。(正確な位置もまだ未決定)

この時・蝦夷を北海道と改め(名付親は松浦武四郎)、

11カ国85郡を置くことにしたそうです。

北海道十二カ国八十六郡明細図(明治2年) 12ヶ国? 青森が記載だから?

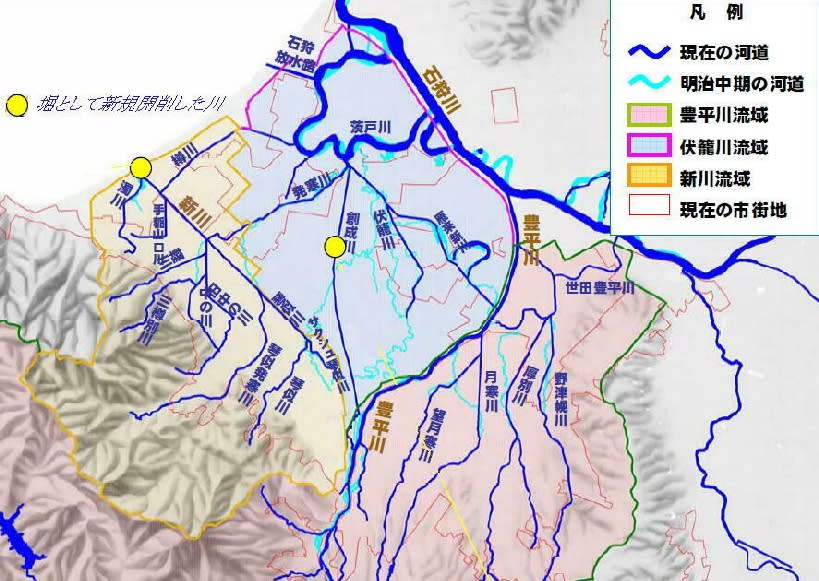

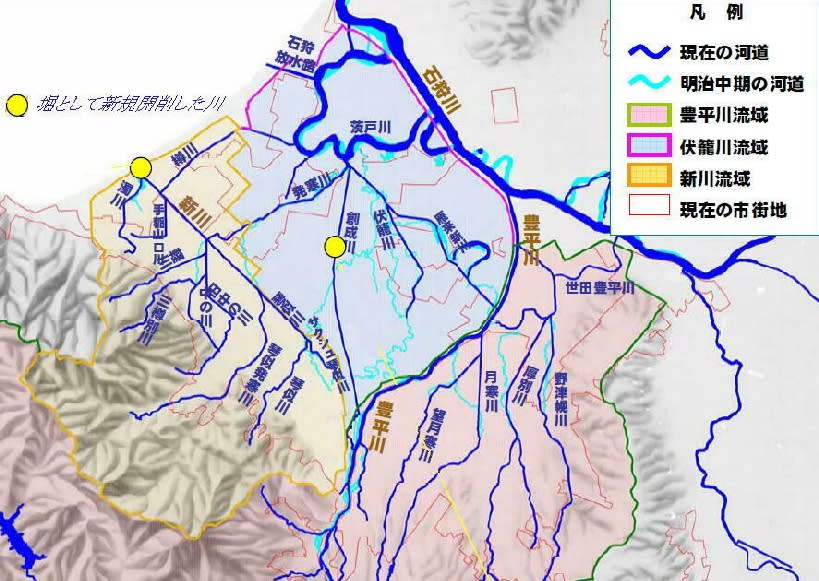

このころの石狩平野の川は左側

明治初めのころを描いた図を見つけました~

今と違い直線に流れるの場所がほとんどありません~

創成川は1865年(慶応2)大友亀太郎は堀を開削したのが始まりですから

元々は右の図になります

豊平川は、アイヌ人にサッポロ・ペツと呼ばれ、これが札幌の語源である。

江戸時代まで、札幌中心部付近で北に折れて現在の伏籠川の川筋をたどり、

石狩川に注いでいたが、洪水で流路を東に転じたそうです。

札幌の中心部は、豊平川が暴れまわった結果できた扇状地です。

扇状地は札幌駅があるあたりが、扇端(せんたん)で標高20メートル、

真駒内の豊平川さけ科学館が標高80メートル。

この間の直線距離が8キロメートル。

札幌駅や大通公園のある扇端部分は、扇状地が終わり、氾濫原につながるところ

この辺りで、先住者のアイヌたちが「メム」と呼んだ、湧水が至るところにありました。

この様子を見て

松浦武四郎も安政三年に時の函館奉行の竹内、堀、村垣の三名に意見書を呈し

札幌豊平付近が首都の適地であると述べている。

次回につづく

気がつくと北海道(石狩平野)の地形まで行き着いてしまいました。

小出しながらもUPしていきます~

1868年明治維新 江戸時代から新たな時代へと変わるころ

北方政策で北海道(まだこのころ蝦夷と呼ばれていました)が

はっきりと日本の領土であることを示すためにたくさんの人を定住させる必要性から

北海道開拓時代が始まりました。

1869年(明治2年)7月8日開拓使を設置します。

(そのころは札幌はありません~)当然私の田舎もそうですが

そして初代長官に鍋島直正、判官に島義勇・岩村通俊らが任命され、

石狩辺に本府を置くことになった。(正確な位置もまだ未決定)

この時・蝦夷を北海道と改め(名付親は松浦武四郎)、

11カ国85郡を置くことにしたそうです。

北海道十二カ国八十六郡明細図(明治2年) 12ヶ国? 青森が記載だから?

このころの石狩平野の川は左側

明治初めのころを描いた図を見つけました~

今と違い直線に流れるの場所がほとんどありません~

創成川は1865年(慶応2)大友亀太郎は堀を開削したのが始まりですから

元々は右の図になります

豊平川は、アイヌ人にサッポロ・ペツと呼ばれ、これが札幌の語源である。

江戸時代まで、札幌中心部付近で北に折れて現在の伏籠川の川筋をたどり、

石狩川に注いでいたが、洪水で流路を東に転じたそうです。

札幌の中心部は、豊平川が暴れまわった結果できた扇状地です。

扇状地は札幌駅があるあたりが、扇端(せんたん)で標高20メートル、

真駒内の豊平川さけ科学館が標高80メートル。

この間の直線距離が8キロメートル。

札幌駅や大通公園のある扇端部分は、扇状地が終わり、氾濫原につながるところ

この辺りで、先住者のアイヌたちが「メム」と呼んだ、湧水が至るところにありました。

この様子を見て

松浦武四郎も安政三年に時の函館奉行の竹内、堀、村垣の三名に意見書を呈し

札幌豊平付近が首都の適地であると述べている。

次回につづく