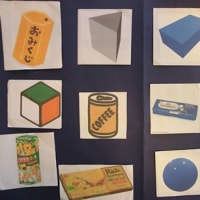

先生「数は いくつか、聞きます。

素早く数えて、答えよう。」

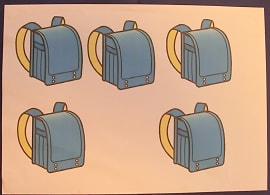

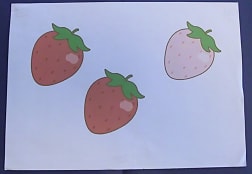

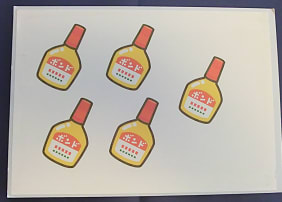

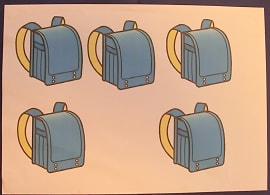

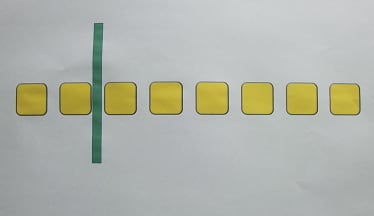

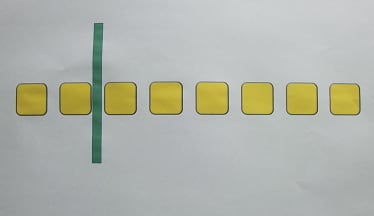

絵を出す。

「数は?」

児童「3」

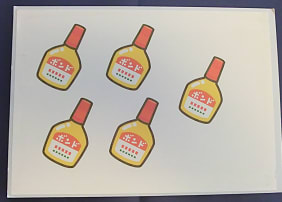

先生 絵を出す。

「数は?」

児童「5」

この繰り返しを、素早く行う。

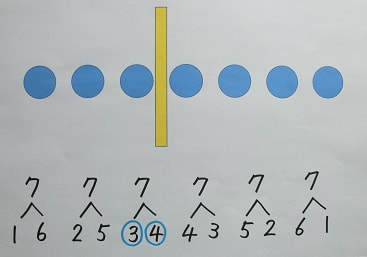

絵だけではなく、〇を数える。(1から10までの10枚)

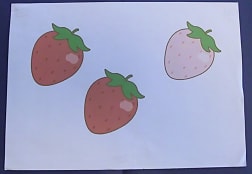

最後は・・・

先生「数は?」

児童「・・・」「えっ!」「まだぁ~」

先生「数は?」

児童「9」

先生「正解!

もう一度、カメを数えてみよう。」

児童「9だ!」

先生「この〇も9,カメも9。

どうして、〇はパッと数えられて、カメは時間がかかったの?」

児童「カメはバラバラだった。」「カメは、一つ一つ数えた。」

「〇は、もう5のかたまりが分かってるから、

すぐに9って分かった。」

「この紙の〇は、めいっぱい入って10。1こ無いから、9。」

先生「なるほど。5のまとまりがあると、すぐに分かるんだね。

きれいに並んでいるだけじゃなくて、5のまとまりが

あるから、すぐに分かるんだね。」

前回の手遊びのように、一桁の大きい数を、5といくつに

素早く出来るように、練習する。

「きょうは、前の「いくつといくつ」の復習から。

5は、1と」

児童「4」

先生「5は、2と」

児童「3」

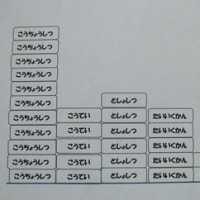

4通りの分解の仕方を、言いながら、

数字(板書)や具体物(磁石、絵など)で確認する。

6の分解も、同じように復習する。

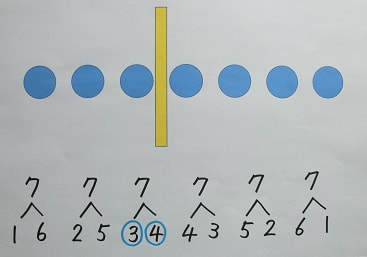

先生「今日は、7を分けます。」

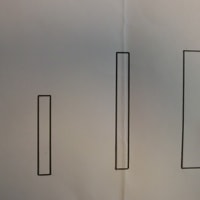

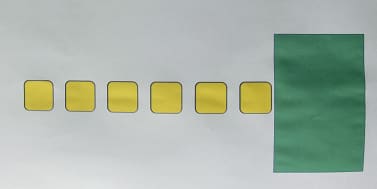

黒板に、7個の磁石を貼る。

磁石を分けるために、定規や棒磁石を手に持つ。

「7は、1と」

児童「6」

先生「7は、2と」

児童「5」

先生「7は、3と」

児童「4」

同じように繰り返し、6通りの「7の分解」を みんなで

確かめる。

みんなで確かめたことを、児童に発言させ、

板書を完成させる。

先生「みんなが言ってくれたことを

黒板に違う書き方で、書いてみるね。」

7は 1と6

7は 2と5

7は 3と4

7は 4と3

7は 5と2

7は 6と1

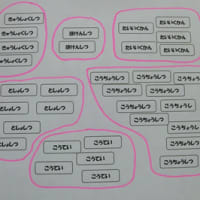

「これを見て、何か気が付いたことある?」

児童「ここのたては、1つずつ増えています。」

「こっちのたては、1つずつ減っています。」

「この1と6の反対が、ここにあります。」

「2と5の逆の、5と2が下にあります。」などなど

先生「たくさん気が付いたね。すばらしい!

これから、8を分けるけど、

今、みんなが気が付いたことを使えそうだね。」

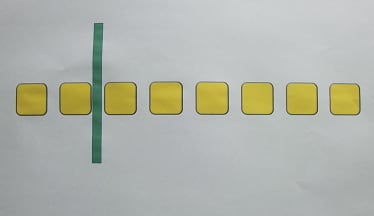

黒板に、ブロックを8個貼る。

「8は 7と」と書いて

児童に発言させる。次々に、「発言→書く」を繰り返して

8の分解を 縦書きに、7通り書く。

8は 7と1

8は 6と2

8は 5と3

8は 4と4

8は 3と5

8は 2と6

8は 1と7

気付いたことがあるか、児童に聞く。

同じ数土の「4と4」について、取り上げる。

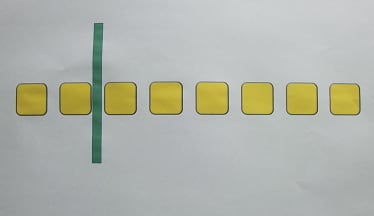

先生「ブロックを 見ながら、答えてね。

8は 2と」

児童「6」

先生 ランダムに、8はいくつといくつかを聞く。

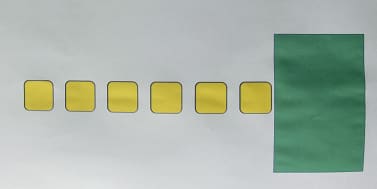

答えられるようになったら、聞く数を隠す。

「8は、6と」

児童「2」

先生「8は、2と」

児童「6」

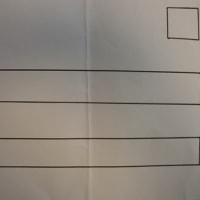

7と8の分解のプリント2枚を解いて、まとめをする。

素早く数えて、答えよう。」

絵を出す。

「数は?」

児童「3」

先生 絵を出す。

「数は?」

児童「5」

この繰り返しを、素早く行う。

絵だけではなく、〇を数える。(1から10までの10枚)

最後は・・・

先生「数は?」

児童「・・・」「えっ!」「まだぁ~」

先生「数は?」

児童「9」

先生「正解!

もう一度、カメを数えてみよう。」

児童「9だ!」

先生「この〇も9,カメも9。

どうして、〇はパッと数えられて、カメは時間がかかったの?」

児童「カメはバラバラだった。」「カメは、一つ一つ数えた。」

「〇は、もう5のかたまりが分かってるから、

すぐに9って分かった。」

「この紙の〇は、めいっぱい入って10。1こ無いから、9。」

先生「なるほど。5のまとまりがあると、すぐに分かるんだね。

きれいに並んでいるだけじゃなくて、5のまとまりが

あるから、すぐに分かるんだね。」

前回の手遊びのように、一桁の大きい数を、5といくつに

素早く出来るように、練習する。

「きょうは、前の「いくつといくつ」の復習から。

5は、1と」

児童「4」

先生「5は、2と」

児童「3」

4通りの分解の仕方を、言いながら、

数字(板書)や具体物(磁石、絵など)で確認する。

6の分解も、同じように復習する。

先生「今日は、7を分けます。」

黒板に、7個の磁石を貼る。

磁石を分けるために、定規や棒磁石を手に持つ。

「7は、1と」

児童「6」

先生「7は、2と」

児童「5」

先生「7は、3と」

児童「4」

同じように繰り返し、6通りの「7の分解」を みんなで

確かめる。

みんなで確かめたことを、児童に発言させ、

板書を完成させる。

先生「みんなが言ってくれたことを

黒板に違う書き方で、書いてみるね。」

7は 1と6

7は 2と5

7は 3と4

7は 4と3

7は 5と2

7は 6と1

「これを見て、何か気が付いたことある?」

児童「ここのたては、1つずつ増えています。」

「こっちのたては、1つずつ減っています。」

「この1と6の反対が、ここにあります。」

「2と5の逆の、5と2が下にあります。」などなど

先生「たくさん気が付いたね。すばらしい!

これから、8を分けるけど、

今、みんなが気が付いたことを使えそうだね。」

黒板に、ブロックを8個貼る。

「8は 7と」と書いて

児童に発言させる。次々に、「発言→書く」を繰り返して

8の分解を 縦書きに、7通り書く。

8は 7と1

8は 6と2

8は 5と3

8は 4と4

8は 3と5

8は 2と6

8は 1と7

気付いたことがあるか、児童に聞く。

同じ数土の「4と4」について、取り上げる。

先生「ブロックを 見ながら、答えてね。

8は 2と」

児童「6」

先生 ランダムに、8はいくつといくつかを聞く。

答えられるようになったら、聞く数を隠す。

「8は、6と」

児童「2」

先生「8は、2と」

児童「6」

7と8の分解のプリント2枚を解いて、まとめをする。