島に漂着してしばらくは、船から持ち出したパン(ビスケット)があったので、クルーソーはそれを大事に食べて、何とかもたせていました。しかし、やがてパンも底をつき、パンのない生活が始まりました。主食のパンがないというのは、けっこう辛いものがあったと思います。

島に漂着してしばらくは、船から持ち出したパン(ビスケット)があったので、クルーソーはそれを大事に食べて、何とかもたせていました。しかし、やがてパンも底をつき、パンのない生活が始まりました。主食のパンがないというのは、けっこう辛いものがあったと思います。 しかし、偶然の導きで、大麦と米を栽培することになったクルーソー。

しかし、偶然の導きで、大麦と米を栽培することになったクルーソー。1661年、12月末、島にきて三年目に入ってまもなくの収穫で、穀類を毎年確保できると確信します。

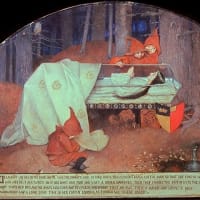

船が難破して無人島に一人流れ着いた男が、その島で穀物の栽培を始めるのです。なんとサバイバル!!

それはそれとして、穀類を確保した上は、次はいかにしてパンを作るかです。クルーソーは、全精力を傾けて懸命に働き、工夫を重ねました。

「私は文字通り、パンのために働いた…」、と本人は述懐しています。

ただし、何も道具がないところからパンをつくろうというのだから、それはそれで大変な話でした。

まず、道具作りからはじめなくてはなりません。

まず、道具作りからはじめなくてはなりません。試行錯誤の末にクルーソーが考案した道具。

①土でできた甕(かめ)。

②穀類をつぶして粉にする杵と臼。

③粉と麩に分けるために必要な篩(ふるい)。

④そして、パン焼き窯。

①甕は粘土を捏ねて形をつくり、太陽に干して乾燥させました。

①甕は粘土を捏ねて形をつくり、太陽に干して乾燥させました。二ヶ月まるまるかけて出来上がったのは、不恰好な甕が二つ。

自己流で編んだ籠に入れ、甕と籠の隙間には米と大麦のわらを詰めました。

穀類を保存するのは、これでいいけれど、水を入れて保存したり、煮炊きすることはできません。

ところが…

「あるとき、私は肉を焼くのにかなりたくさん火を起こして、焼いた後で火を消しにかかると、中に私がつくった土器のかけらがあって、それがレンガ色に、石のように固く焼きあがっていた。私はそれを見て大喜びをして、かけらが焼けるなら、全体を焼くこともできると思った。

私は鍋を焼くのに、どういう風に火を按配したらいいか考えた。陶工が瀬戸物を焼くのにつくる窯とか、また鉛はあったが、鉛を使って釉薬をかけたりすることについて、私は何も知らなかった。しかし私はたくさんのオキの上に三つの大きな土瓶と、鍋を二つか三つ積み重ねて、そのまわりに薪をならべた。そして上にも薪を置いて、火が絶えないようにしていると、中の土器は真っ赤に焼けてきて、しかも割れなかった。

そのように真っ赤になってから五、六時間火を焚き続けているうちに、土器の一つは,割れはしなかったが、粘土に混じっていた砂が熱で溶け始めて、そのままにしておけばガラスになるところだった。それでだんだんに火力を減じて行くと、赤色だった土器の色も褪せてきて、それでもあまり早く冷やさないように、一晩じゅう火加減を見続けて、翌朝には、不恰好ではあったが、三つの上等な土瓶と、申し分なく固く焼けた鍋が二つ出来上がっていた。そしてその一つは、中に混じっていた砂が溶けて、釉薬をかけたのも同様になっていた。」

こうして、クルーソーは火にかけて煮炊きできる器を手に入れました。

クルーソーは、「火に耐える鍋ができたとき、そのようなつまらないことでも私には嬉しくてたまらず、冷めるまで待つのがようやくで、私は早速その一つに水を入れてまた火にかけ、肉を煮てみたが、非常に具合よくいった。このときは山羊の肉で、旨いスープができた」のだそうです。

②臼に関しては、さんざん石を探しまわった挙句に、木の丸太を使うことにし、「ブラジルの土人たちが丸木舟をつくるのと同じ方法で、火を使って、大変な苦労をして中を空ろにした」。

②臼に関しては、さんざん石を探しまわった挙句に、木の丸太を使うことにし、「ブラジルの土人たちが丸木舟をつくるのと同じ方法で、火を使って、大変な苦労をして中を空ろにした」。杵は、鉄樹と呼ばれる木でこしらえました。

③篩は、船からもってきた乗組員の衣類の中から、メリンスや更紗の襟巻きを引っ張り出し、それで間に合わせました。

④さていよいよパン焼き釜です。

④さていよいよパン焼き釜です。クルーソーはどのようにして、パンを焼いたのでしょうか??

クルーソーは、大きくてあまり深さのない器をつくりました。直径二フィートくらいで、九インチくらいの深さのもの。

これを窯で焼いて固くし、手製の四角いレンガもつくりました。

炉に手製のレンガを敷き詰めて、その上で盛んに火を起こし、オキばかりになった頃に、オキを炉一面に拡げて、炉を熱くしました。

それからオキを払いのけて、炉の上にねった粉をのせ、その上から、器をかぶせました。

熱を高くするために、器のまわりにオキをかき集めました。

……これがクルーソーのパン焼き釜です。このようにして、クルーソーは大麦のパンを焼き、米を使った菓子を焼きました。

……これがクルーソーのパン焼き釜です。このようにして、クルーソーは大麦のパンを焼き、米を使った菓子を焼きました。それ以上に詳しい記述はないですが、山羊がいるので、きっと山羊の乳でチーズやバターをつくって、それでパンに風味付けをするようになったのではないかと推測します。

小さな鶏のエサ袋をひっくり返して、ネズミに食われた麦の殻を塀の外に捨てたつもりが、幾粒か残っていた大麦と米が芽を出し…、四年目にやっとパンとなって、クルーソーの食卓にのったのでした。

小さな鶏のエサ袋をひっくり返して、ネズミに食われた麦の殻を塀の外に捨てたつもりが、幾粒か残っていた大麦と米が芽を出し…、四年目にやっとパンとなって、クルーソーの食卓にのったのでした。