我的三国演義~第二巻『暴君、董卓登場』

この巻の主な出来事です。

189年(中平6年) 「霊帝」没する。「少帝」即位。

『董卓』、「少帝」を廃し、「献帝」を擁立。

『曹操』、「陳留」で挙兵。

190年(初平元年) 『董卓』、「少帝」を殺害。

189年「霊帝(後漢12代皇帝)」が重体に陥りました。

「霊帝」には2人の后がいました。

1人は「何皇后」で、息子に「辯」皇子がいました。

もう1人は「王美人」といい、息子に「協」皇子がいました。

「霊帝」は兄の「辯」皇子よりも弟の「協」皇子の資質を愛し、胸中では「協」皇子を次の皇帝にと考えていました。

しかし、「辯」皇子には、母「何皇后」と、「何皇后」の兄で“大将軍”の「何進」が暗躍します。

一方「協」皇子には、皇子を養育した「霊帝」の母「董太后」と、「蹇碩」を中心とした「宦官」らが、それぞれのバックについて画策したため、宮中では熾烈な後継争いが繰り広げられることになりました。

「王美人」は「何皇后」に毒殺されていたので、「董太后」が「協」皇子を養育していたのです。

袁紹本初(生年不詳 - 202年)

袁紹本初(生年不詳 - 202年)

あるとき「蹇碩」が「協」皇子のために「何進」を誅殺しようと「霊帝」に持ちかけますが、これを知った「何進」が「蹇碩」らに反撃しようとした矢先に「霊帝」が崩御してしまいました。

このとき「何進」は居合わせた『袁紹』に兵を与え、宮中に押し入り、力づくで「辯」皇子を13代皇帝(少帝)に立ててしまいました。

(この時期の『袁紹』は“司隷校尉”として「洛陽」の治安維持の担当でした)

そして「何進」らは「蹇碩」を斬殺し、「宦官」の皆殺しを計ります。

しかし、身の危険を察知した「宦官」らは、すぐさま「何皇后」に命乞いをします。

「何皇后」は「宦官」のおかげで入内したことに恩を感じていたので、兄の「何進」をなだめました。

そして「宦官」らは命拾いしたのです。

何進遂高(134年? - 189年)

何進遂高(134年? - 189年)

この「何進」は「南陽(宛)」出身で屠肉屋の子として生まれましたが、母の違う妹(何皇后)を、「宦官」に賄賂を贈って宮中に入れたところ、「霊帝」の寵愛を得ました。

このおかげで「何進」は、184年に“黄巾の乱”が勃発すると“大将軍”となり、乱の鎮圧に当たりました。

しかし「何進」自身は戦地には赴かず、“黄巾の乱”後の各地の反乱でも、常に「洛陽」にあり、実質的な指揮者は「張温」「皇甫嵩」「朱儁」「盧植」「董卓」「周慎」らでした。

“大将軍”と言えば、将軍の最高位で、軍隊を統率し征伐の任にあたる…という重要職ですが、ただの屠肉屋の主人が、美貌の妹がいたおかげで大出世できたというわけなんです。

所詮は成り上がりの能無しだったので、判断力、決断力に欠け、妹の「何皇后」にも頭が上がらず、最期は『袁紹』の忠告も聞かず、のこのこ宮中に出向いたところで「宦官」によって殺害されるんですから…

さて、189年に17歳で「少帝」が即位しましたが、後見の座をめぐって「何太后(←太后になりました)」と「董太后」が反目し合いますが、「何太后」が「董太后」を毒殺し、皇帝の“執政”として権力を掌握するようになりました。

そして再び「何進」は妹の「何太后」に「宦官」誅殺を提案しますが、受け入れられません。

焦った「何進」は「宦官」を討ち取らせようと“并州牧”の『董卓』ら地方の軍閥を召し寄せることにしました。

ですが、これを知った“十常侍”(権勢を振るっていた「宦官」グループ)の「張譲」と「段珪」は宮中に「何進」をおびき寄せ、「何進」を斬り捨てたのでした。

この報せを聞いて怒り狂った『袁紹』らは、宮殿に火を放ち、「宦官」と見れば片っ端から斬り殺していきました。

その数は2000あまりにのぼったといいます。

この混乱の中、「張譲」と「段珪」らは「少帝」と「陳留王(協皇子)」を連れて「洛陽」の北門から逃れました。

一行が「黄河」のほとりに着いたときには追手が迫っており、観念した「張譲」らは川に飛び込んで自殺してしまいます。

残された「少帝」と「陳留王」の2人は夜道を励まし合いながら歩き、ようやく民家に保護されました。

董卓仲穎(生年不詳 - 192年)

董卓仲穎(生年不詳 - 192年)

「何進」の呼びかけに応じて「洛陽」へと軍勢を進めていた『董卓』ですが、「少帝」が「洛陽」北郊の「北芒山」にいるとの情報を得ると、急遽北に向かい、強引に「少帝」を自軍に迎え、「洛陽」に入城しました。

『董卓』は2人と会話をしながら帰路につきましたが、この時「少帝」は満足な会話さえ十分に出来なかったのに対して、「陳留王」は乱の経緯など一連の事情を滞りなく話して見せたことから、「陳留王」の方が賢いと思ったといいます。

そして「少帝」廃位を企むようになります。

「洛陽」に乗り込んだ『董卓』は、部隊を夜陰に乗じて郊外に移し、翌日改めて陣太鼓を打ち鳴らして入城させ、これを4、5日繰り返しました。

そして、その度ごとに「董卓の軍がまた到着したぞ」と触れ回り、人々はそのからくりに気づかず、『董卓』の軍はすごい人数だと噂し合いました。

呂布奉先(生年不詳 - 198年)

呂布奉先(生年不詳 - 198年)

『董卓』が「洛陽」に入った時は3000ほどの兵力しかなかったので、「何進」の軍勢を吸収して軍事力で政権を手中に収めようとしましたが、遅れて都に来た「丁原」がその野望を阻止しようと立ちはだかりました。

“三国演義”で「丁原」は“荊州刺史”として登場しますが、“并州”出身者らしく、“荊州刺史”であったというのは考えにくいようです。

『董卓』は「丁原」を暗殺しようとしましたが、「丁原」の部下には武勇の士として名高い『呂布』がいて、暗殺は失敗してしまいます。

『董卓』は部下の「李粛(呂布とは同郷)」から提案された、「赤兎馬」を贈呈して寝返らせるという策を実行し、『呂布』はその見返りに上司の「丁原」を殺害して、『董卓』に帰順しました。

『董卓』は「丁原」軍の兵をも吸収して大兵力を握りました。

その後『董卓』は「呂布」を養子にし、兵力を背景に“司空”となりました。

(“司空”とは皇帝の下に置かれた役職で、“司徒”“太尉”と合わせて「三公」と呼ばれていました)

そして「少帝」の生母である「何太后」を脅して「少帝」を廃させ(弘農王)、「陳留王」を皇帝としました(第14代皇帝:献帝)。

「献帝」が即位したとき、年齢はわずか10歳でした。

また、「何太后」が「霊帝」の母である「董太后」を圧迫したことを問題にし、権力を剥奪しました。

『董卓』は「何太后」を永安宮に幽閉し、まもなく「弘農王(廃帝)」とともに殺害しました。

「少帝」は在位期間半年にも満たずに、190年、18歳で殺害されたのでした…

『董卓』は、その後“太尉”に、ついで“相国”となり(“三国演義”では“太師”と呼ばれています)、朝廷でゆっくり歩くことと剣を帯びること(注:中国においては、臣下は宮中を早足で歩かなければならないとされていた。また、剣を持つことは禁じられていた)を許されました。(強引にそうさせたんでしょうが…)

位人臣を極めた『董卓』は暴虐の限りを尽くし、「洛陽」の富豪を襲って金品を奪ったり、村祭りに参加していた農民を皆殺しにしたり、色香に飢えた『董卓』の蛮兵が毎夜ごとく女官を凌辱したり悪道非道を重ねました。

『董卓』に逆らったり諫言する者は獄につながれたり、首を斬られたため、誰もが『董卓』の言いなりでした。

暗殺を謀る者がいても『呂布』に阻まれてしまうのです。

曹操孟徳(155年 - 220年)

曹操孟徳(155年 - 220年)

こうした中、“司徒”の「王允」は私邸に信頼できる人だけを集め、思わず『董卓』への憤懣を口にしてしまいます。

すると居合わせた『曹操』が『董卓』暗殺を志願しました。

喜んだ「王允」は暗殺に役立てて欲しいと、玉をはめ込んだ宝刀「七星剣」を『曹操』に渡します。

ところが『曹操』がその宝刀で『董卓』を斬ろうとした時、鏡に姿が映ってしまったために失敗します。

とっさに宝刀を『董卓』に献上すると、あとは一目散に郷里まで逃げ帰ったのでした…

しかし、これが暗殺未遂とバレてしまい、『曹操』逮捕の命令が下ります。

これは“三国演義”の話ですが、『曹操』は「中牟県」で捕らえられますが、志を共にした「中牟県」の“県令”「陳宮」に救われます。

2人は逃走の途中で「呂伯奢」という『曹操』の知人の家にかくまってもらいました。

2人を持て成すと言って買物に出掛けた「呂伯奢」ですが、帰りが遅い…。

すると、外から刃物を研ぐ音が聞こえてきました。

これを自分らを捕らえるための罠だと思った『曹操』は「呂伯奢」の家族や召使を殺害してしまいます。

しかし、彼らは本当に夕飯の準備をしていただけだったのです…

もうここには居られないと、「呂伯奢」宅を出た『曹操』と「陳宮」でしたが、途中で「呂伯奢」に出くわします。

そして『曹操』は「呂伯奢」をも口封じのために殺害し、逃走を続けることになります。

この時「陳宮」は『曹操』の、そのあまりの身勝手さに呆れ、『曹操』の寝込んだ隙に暗殺しようと考えますが思いとどまり、その後も『曹操』に仕えます。

三国史跡紹介・其之六~安徽省亳州市(詳しくは2007年8月15日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之六~安徽省亳州市(詳しくは2007年8月15日のブログを参照してね)

『曹操』の故里は現「安徽省亳州市」です。

「後漢」の人物批評家「許劭(許子将)」は、『曹操』のことを「治世の能臣、乱世の奸雄」(「子治世之能臣亂世之姦雄」)と評しました。

「曹氏公園」内の「曹操紀念館」と「亳州站」前の『曹操』像です。

「亳州市」内の『曹操』或いは「曹」家に関する史跡として挙げられるのが「曹氏公園」です。

「亳州市魏武大道」にあり、「亳州站」から徒歩10分くらいでしょうか。

「曹氏公園」は俗に「曹四孤堆」と呼ばれていて、『曹操』の祖父「曹騰」や父の「曹嵩」らが葬られている墳墓があります。

しかし、この「曹四孤堆」にも、『曹操』が都をおいた「河南省許昌」にも「曹操墓」はありません。

これほどの大物の墓が中国に存在していない(発見されていない?)のもミステリーの一つですね。

「曹氏公園」は入場無料ですが、中の「曹操紀念館」は入場料10元です。

「曹氏公園」の隣りには「三国攬勝宮」という蝋人形館があります(入場料28元)が、「曹操紀念館」も「三国攬勝宮」も中の人形がショボすぎ…

「曹操運兵道」は人民中路と人民南路が交差する所にある、『曹操』が用いたとされる地下兵道です。

俺は前日の雨による地下道浸水のため見れませんでしたが、実は「宋代」末の遺跡らしく、『曹操』が用いたというのは言い伝えか…?

この兵道の出口の交差点には『曹操』像があります。

「魏武故里」(未到達)は、「亳州市譙城区賈店村」にあります。

当時、ここに『曹操』の邸宅があったようですが、今は石碑があるだけのよう…。

それと「魏武故里」の横には、「曹」家の者が植えたと言われている樹齢千年以上の二株の古銀杏があります。

ちなみに後世で『曹操』は「魏武帝」「魏武」と呼ばれています。

子供の頃の『曹操』のエピソードがあります。

何かと父親に告げ口をする叔父に仕返しをしようと考え、わざと「麻痺にかかった」と告げました。

この話は叔父から父の「曹嵩」の耳に入ると、「曹嵩」が心配し「麻痺はもういいのか?」と聞くと『曹操』は「私は麻痺になどかかっていません。叔父がでまかせを言っているのでしょう」と答えたため、以後「曹嵩」はその叔父の言うことを信用しなくなったといいます。

『曹操』は文章家でもあり、兵書“孫子”を現在残る十三篇に編纂したのは『曹操』である(“三国演義”では、“孫子”に倣って十三篇に編纂した自著の兵法書である“孟徳新書”を「張松」に笑われた事で怒り焼き捨てていますが、これが恐らく“孫子”の注釈書の事ではないかと言われています。勿論焼き捨てられてはいません)。

そして現在の日本の酒造業界において尚行われている「段掛け方式」という醸造法は、『曹操』が発明した「九蒕春酒法」のことです。

『曹操』が「後漢」の「献帝」に上奏した「九蒕春酒法」の上奏文は、今日も現存しています。

「曹操の話をすると曹操が現れる(説曹操、曹操就到)」という、ことわざもあります。

講談などで、『曹操』打倒の陰謀を図ると必ずといっていいほど露見してしまうことから、日本語での「うわさをすれば影がさす」と同じ意味で使用されています。

史跡の到達難易度は「D」ですね。

市内地図さえあれば、 路バスや徒歩で回れるでしょう。 …以上。

『曹操』は郷里である“兗州”「陳留」に帰り、父「曹嵩」に挙兵の支援を頼みます。

いまや「洛陽」は暴力と略奪の巷と化し、人々は生きた心地がしませんでした。

このような中にあって『袁紹』は『董卓』の誘いを断り“冀州”へ逃れ、一族の『袁術』も「南陽郡」に逃れていました。

皆、『董卓』に荷担するのを避けたのです。

この専横に反発した『袁紹』『袁術』などの有力者は、「橋瑁」の呼びかけ(“三国演義”では『曹操』)で“反董卓連合軍”を組織するに至りました。

「橋瑁元偉」(150年?-191年)は「北海郡高密県」出身で、若い頃の『曹操』を高く評価していたといいます。

189年、『董卓』が実権を握ると、「橋瑁」は「三公」の公文書を偽造し、“反董卓”の挙兵を呼びかける檄文を作りました。

「鄭玄」以外にも現「山東省高密市」出身の人がいたんですね。

でも、俺が行った「山東省高密市」には「橋瑁」に関する史跡などは無さそうでした…って、ただ出身地ってだけだから

(「高密市」は2007年9月23日に訪問していますのでブログ参照してね)

やっぱ“反董卓連合軍”結成の主役を“三国演義”では、『曹操』に取られてしまったので、マイナーな人物に落ちてしまったのでしょうか…。

190年1月“三国演義”では『曹操』による檄に呼応した主な諸侯です。

「橋瑁」…“兗州”「東郡」の“太守”

『袁紹』…“冀州”「渤海」の“太守”

『袁術』…“荊州”「南陽」の“太守”(袁紹の従弟)

『孫堅』…“荊州”「長沙」の“太守”(孫策・孫権・孫尚香の父)

「公孫瓚」…“幽州”「北平」の“太守”

「孔融」…“青州”「北海」の“太守”

「陶謙」…“徐州”の“刺史”

「劉岱」…“兗州”の“刺史”

「劉虞」…“幽州”の“刺史”

「孔伷」…“豫州”の“刺史”

「馬騰」…“涼州”「西涼」の“太守”(馬超の父)

「韓馥」…“冀州”の“刺史”

他にも多数いますが、省いて紹介しました。

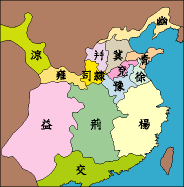

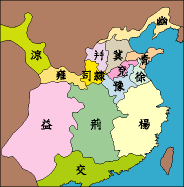

これが各州の地図です。

そのとき、『劉備』『関羽』『張飛』らも駆けつけ、「公孫瓚」軍に加わっています。

VS

VS

『董卓』 『呂布』 『袁紹』 『曹操』 ら “反董卓連合軍”

『袁紹』 『曹操』 ら “反董卓連合軍”

“反董卓連合軍”は『董卓』のいる都「洛陽」を目指して進軍しました。

その数は20万にのぼり、“連合軍”の総大将に『袁紹』を、軍師に『曹操』を決め、「洛陽」の手前70Kmの「水関」あたりまで迫りました。

この地図上では「洛陽」と「官渡」の間あたりが「水関」です。

さて、この後『董卓』軍Vs“反董卓連合軍”の戦いはどうなったのか!?

暴君『董卓』を倒し、「洛陽」に平和は訪れるのか?

それは「第三巻」にて

この巻の主な出来事です。

189年(中平6年) 「霊帝」没する。「少帝」即位。

『董卓』、「少帝」を廃し、「献帝」を擁立。

『曹操』、「陳留」で挙兵。

190年(初平元年) 『董卓』、「少帝」を殺害。

189年「霊帝(後漢12代皇帝)」が重体に陥りました。

「霊帝」には2人の后がいました。

1人は「何皇后」で、息子に「辯」皇子がいました。

もう1人は「王美人」といい、息子に「協」皇子がいました。

「霊帝」は兄の「辯」皇子よりも弟の「協」皇子の資質を愛し、胸中では「協」皇子を次の皇帝にと考えていました。

しかし、「辯」皇子には、母「何皇后」と、「何皇后」の兄で“大将軍”の「何進」が暗躍します。

一方「協」皇子には、皇子を養育した「霊帝」の母「董太后」と、「蹇碩」を中心とした「宦官」らが、それぞれのバックについて画策したため、宮中では熾烈な後継争いが繰り広げられることになりました。

「王美人」は「何皇后」に毒殺されていたので、「董太后」が「協」皇子を養育していたのです。

袁紹本初(生年不詳 - 202年)

袁紹本初(生年不詳 - 202年)あるとき「蹇碩」が「協」皇子のために「何進」を誅殺しようと「霊帝」に持ちかけますが、これを知った「何進」が「蹇碩」らに反撃しようとした矢先に「霊帝」が崩御してしまいました。

このとき「何進」は居合わせた『袁紹』に兵を与え、宮中に押し入り、力づくで「辯」皇子を13代皇帝(少帝)に立ててしまいました。

(この時期の『袁紹』は“司隷校尉”として「洛陽」の治安維持の担当でした)

そして「何進」らは「蹇碩」を斬殺し、「宦官」の皆殺しを計ります。

しかし、身の危険を察知した「宦官」らは、すぐさま「何皇后」に命乞いをします。

「何皇后」は「宦官」のおかげで入内したことに恩を感じていたので、兄の「何進」をなだめました。

そして「宦官」らは命拾いしたのです。

何進遂高(134年? - 189年)

何進遂高(134年? - 189年)この「何進」は「南陽(宛)」出身で屠肉屋の子として生まれましたが、母の違う妹(何皇后)を、「宦官」に賄賂を贈って宮中に入れたところ、「霊帝」の寵愛を得ました。

このおかげで「何進」は、184年に“黄巾の乱”が勃発すると“大将軍”となり、乱の鎮圧に当たりました。

しかし「何進」自身は戦地には赴かず、“黄巾の乱”後の各地の反乱でも、常に「洛陽」にあり、実質的な指揮者は「張温」「皇甫嵩」「朱儁」「盧植」「董卓」「周慎」らでした。

“大将軍”と言えば、将軍の最高位で、軍隊を統率し征伐の任にあたる…という重要職ですが、ただの屠肉屋の主人が、美貌の妹がいたおかげで大出世できたというわけなんです。

所詮は成り上がりの能無しだったので、判断力、決断力に欠け、妹の「何皇后」にも頭が上がらず、最期は『袁紹』の忠告も聞かず、のこのこ宮中に出向いたところで「宦官」によって殺害されるんですから…

さて、189年に17歳で「少帝」が即位しましたが、後見の座をめぐって「何太后(←太后になりました)」と「董太后」が反目し合いますが、「何太后」が「董太后」を毒殺し、皇帝の“執政”として権力を掌握するようになりました。

そして再び「何進」は妹の「何太后」に「宦官」誅殺を提案しますが、受け入れられません。

焦った「何進」は「宦官」を討ち取らせようと“并州牧”の『董卓』ら地方の軍閥を召し寄せることにしました。

ですが、これを知った“十常侍”(権勢を振るっていた「宦官」グループ)の「張譲」と「段珪」は宮中に「何進」をおびき寄せ、「何進」を斬り捨てたのでした。

この報せを聞いて怒り狂った『袁紹』らは、宮殿に火を放ち、「宦官」と見れば片っ端から斬り殺していきました。

その数は2000あまりにのぼったといいます。

この混乱の中、「張譲」と「段珪」らは「少帝」と「陳留王(協皇子)」を連れて「洛陽」の北門から逃れました。

一行が「黄河」のほとりに着いたときには追手が迫っており、観念した「張譲」らは川に飛び込んで自殺してしまいます。

残された「少帝」と「陳留王」の2人は夜道を励まし合いながら歩き、ようやく民家に保護されました。

董卓仲穎(生年不詳 - 192年)

董卓仲穎(生年不詳 - 192年)「何進」の呼びかけに応じて「洛陽」へと軍勢を進めていた『董卓』ですが、「少帝」が「洛陽」北郊の「北芒山」にいるとの情報を得ると、急遽北に向かい、強引に「少帝」を自軍に迎え、「洛陽」に入城しました。

『董卓』は2人と会話をしながら帰路につきましたが、この時「少帝」は満足な会話さえ十分に出来なかったのに対して、「陳留王」は乱の経緯など一連の事情を滞りなく話して見せたことから、「陳留王」の方が賢いと思ったといいます。

そして「少帝」廃位を企むようになります。

「洛陽」に乗り込んだ『董卓』は、部隊を夜陰に乗じて郊外に移し、翌日改めて陣太鼓を打ち鳴らして入城させ、これを4、5日繰り返しました。

そして、その度ごとに「董卓の軍がまた到着したぞ」と触れ回り、人々はそのからくりに気づかず、『董卓』の軍はすごい人数だと噂し合いました。

呂布奉先(生年不詳 - 198年)

呂布奉先(生年不詳 - 198年)『董卓』が「洛陽」に入った時は3000ほどの兵力しかなかったので、「何進」の軍勢を吸収して軍事力で政権を手中に収めようとしましたが、遅れて都に来た「丁原」がその野望を阻止しようと立ちはだかりました。

“三国演義”で「丁原」は“荊州刺史”として登場しますが、“并州”出身者らしく、“荊州刺史”であったというのは考えにくいようです。

『董卓』は「丁原」を暗殺しようとしましたが、「丁原」の部下には武勇の士として名高い『呂布』がいて、暗殺は失敗してしまいます。

『董卓』は部下の「李粛(呂布とは同郷)」から提案された、「赤兎馬」を贈呈して寝返らせるという策を実行し、『呂布』はその見返りに上司の「丁原」を殺害して、『董卓』に帰順しました。

『董卓』は「丁原」軍の兵をも吸収して大兵力を握りました。

その後『董卓』は「呂布」を養子にし、兵力を背景に“司空”となりました。

(“司空”とは皇帝の下に置かれた役職で、“司徒”“太尉”と合わせて「三公」と呼ばれていました)

そして「少帝」の生母である「何太后」を脅して「少帝」を廃させ(弘農王)、「陳留王」を皇帝としました(第14代皇帝:献帝)。

「献帝」が即位したとき、年齢はわずか10歳でした。

また、「何太后」が「霊帝」の母である「董太后」を圧迫したことを問題にし、権力を剥奪しました。

『董卓』は「何太后」を永安宮に幽閉し、まもなく「弘農王(廃帝)」とともに殺害しました。

「少帝」は在位期間半年にも満たずに、190年、18歳で殺害されたのでした…

『董卓』は、その後“太尉”に、ついで“相国”となり(“三国演義”では“太師”と呼ばれています)、朝廷でゆっくり歩くことと剣を帯びること(注:中国においては、臣下は宮中を早足で歩かなければならないとされていた。また、剣を持つことは禁じられていた)を許されました。(強引にそうさせたんでしょうが…)

位人臣を極めた『董卓』は暴虐の限りを尽くし、「洛陽」の富豪を襲って金品を奪ったり、村祭りに参加していた農民を皆殺しにしたり、色香に飢えた『董卓』の蛮兵が毎夜ごとく女官を凌辱したり悪道非道を重ねました。

『董卓』に逆らったり諫言する者は獄につながれたり、首を斬られたため、誰もが『董卓』の言いなりでした。

暗殺を謀る者がいても『呂布』に阻まれてしまうのです。

曹操孟徳(155年 - 220年)

曹操孟徳(155年 - 220年)こうした中、“司徒”の「王允」は私邸に信頼できる人だけを集め、思わず『董卓』への憤懣を口にしてしまいます。

すると居合わせた『曹操』が『董卓』暗殺を志願しました。

喜んだ「王允」は暗殺に役立てて欲しいと、玉をはめ込んだ宝刀「七星剣」を『曹操』に渡します。

ところが『曹操』がその宝刀で『董卓』を斬ろうとした時、鏡に姿が映ってしまったために失敗します。

とっさに宝刀を『董卓』に献上すると、あとは一目散に郷里まで逃げ帰ったのでした…

しかし、これが暗殺未遂とバレてしまい、『曹操』逮捕の命令が下ります。

これは“三国演義”の話ですが、『曹操』は「中牟県」で捕らえられますが、志を共にした「中牟県」の“県令”「陳宮」に救われます。

2人は逃走の途中で「呂伯奢」という『曹操』の知人の家にかくまってもらいました。

2人を持て成すと言って買物に出掛けた「呂伯奢」ですが、帰りが遅い…。

すると、外から刃物を研ぐ音が聞こえてきました。

これを自分らを捕らえるための罠だと思った『曹操』は「呂伯奢」の家族や召使を殺害してしまいます。

しかし、彼らは本当に夕飯の準備をしていただけだったのです…

もうここには居られないと、「呂伯奢」宅を出た『曹操』と「陳宮」でしたが、途中で「呂伯奢」に出くわします。

そして『曹操』は「呂伯奢」をも口封じのために殺害し、逃走を続けることになります。

この時「陳宮」は『曹操』の、そのあまりの身勝手さに呆れ、『曹操』の寝込んだ隙に暗殺しようと考えますが思いとどまり、その後も『曹操』に仕えます。

三国史跡紹介・其之六~安徽省亳州市(詳しくは2007年8月15日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之六~安徽省亳州市(詳しくは2007年8月15日のブログを参照してね)『曹操』の故里は現「安徽省亳州市」です。

「後漢」の人物批評家「許劭(許子将)」は、『曹操』のことを「治世の能臣、乱世の奸雄」(「子治世之能臣亂世之姦雄」)と評しました。

「曹氏公園」内の「曹操紀念館」と「亳州站」前の『曹操』像です。

「亳州市」内の『曹操』或いは「曹」家に関する史跡として挙げられるのが「曹氏公園」です。

「亳州市魏武大道」にあり、「亳州站」から徒歩10分くらいでしょうか。

「曹氏公園」は俗に「曹四孤堆」と呼ばれていて、『曹操』の祖父「曹騰」や父の「曹嵩」らが葬られている墳墓があります。

しかし、この「曹四孤堆」にも、『曹操』が都をおいた「河南省許昌」にも「曹操墓」はありません。

これほどの大物の墓が中国に存在していない(発見されていない?)のもミステリーの一つですね。

「曹氏公園」は入場無料ですが、中の「曹操紀念館」は入場料10元です。

「曹氏公園」の隣りには「三国攬勝宮」という蝋人形館があります(入場料28元)が、「曹操紀念館」も「三国攬勝宮」も中の人形がショボすぎ…

「曹操運兵道」は人民中路と人民南路が交差する所にある、『曹操』が用いたとされる地下兵道です。

俺は前日の雨による地下道浸水のため見れませんでしたが、実は「宋代」末の遺跡らしく、『曹操』が用いたというのは言い伝えか…?

この兵道の出口の交差点には『曹操』像があります。

「魏武故里」(未到達)は、「亳州市譙城区賈店村」にあります。

当時、ここに『曹操』の邸宅があったようですが、今は石碑があるだけのよう…。

それと「魏武故里」の横には、「曹」家の者が植えたと言われている樹齢千年以上の二株の古銀杏があります。

ちなみに後世で『曹操』は「魏武帝」「魏武」と呼ばれています。

子供の頃の『曹操』のエピソードがあります。

何かと父親に告げ口をする叔父に仕返しをしようと考え、わざと「麻痺にかかった」と告げました。

この話は叔父から父の「曹嵩」の耳に入ると、「曹嵩」が心配し「麻痺はもういいのか?」と聞くと『曹操』は「私は麻痺になどかかっていません。叔父がでまかせを言っているのでしょう」と答えたため、以後「曹嵩」はその叔父の言うことを信用しなくなったといいます。

『曹操』は文章家でもあり、兵書“孫子”を現在残る十三篇に編纂したのは『曹操』である(“三国演義”では、“孫子”に倣って十三篇に編纂した自著の兵法書である“孟徳新書”を「張松」に笑われた事で怒り焼き捨てていますが、これが恐らく“孫子”の注釈書の事ではないかと言われています。勿論焼き捨てられてはいません)。

そして現在の日本の酒造業界において尚行われている「段掛け方式」という醸造法は、『曹操』が発明した「九蒕春酒法」のことです。

『曹操』が「後漢」の「献帝」に上奏した「九蒕春酒法」の上奏文は、今日も現存しています。

「曹操の話をすると曹操が現れる(説曹操、曹操就到)」という、ことわざもあります。

講談などで、『曹操』打倒の陰謀を図ると必ずといっていいほど露見してしまうことから、日本語での「うわさをすれば影がさす」と同じ意味で使用されています。

史跡の到達難易度は「D」ですね。

市内地図さえあれば、 路バスや徒歩で回れるでしょう。 …以上。

『曹操』は郷里である“兗州”「陳留」に帰り、父「曹嵩」に挙兵の支援を頼みます。

いまや「洛陽」は暴力と略奪の巷と化し、人々は生きた心地がしませんでした。

このような中にあって『袁紹』は『董卓』の誘いを断り“冀州”へ逃れ、一族の『袁術』も「南陽郡」に逃れていました。

皆、『董卓』に荷担するのを避けたのです。

この専横に反発した『袁紹』『袁術』などの有力者は、「橋瑁」の呼びかけ(“三国演義”では『曹操』)で“反董卓連合軍”を組織するに至りました。

「橋瑁元偉」(150年?-191年)は「北海郡高密県」出身で、若い頃の『曹操』を高く評価していたといいます。

189年、『董卓』が実権を握ると、「橋瑁」は「三公」の公文書を偽造し、“反董卓”の挙兵を呼びかける檄文を作りました。

「鄭玄」以外にも現「山東省高密市」出身の人がいたんですね。

でも、俺が行った「山東省高密市」には「橋瑁」に関する史跡などは無さそうでした…って、ただ出身地ってだけだから

(「高密市」は2007年9月23日に訪問していますのでブログ参照してね)

やっぱ“反董卓連合軍”結成の主役を“三国演義”では、『曹操』に取られてしまったので、マイナーな人物に落ちてしまったのでしょうか…。

190年1月“三国演義”では『曹操』による檄に呼応した主な諸侯です。

「橋瑁」…“兗州”「東郡」の“太守”

『袁紹』…“冀州”「渤海」の“太守”

『袁術』…“荊州”「南陽」の“太守”(袁紹の従弟)

『孫堅』…“荊州”「長沙」の“太守”(孫策・孫権・孫尚香の父)

「公孫瓚」…“幽州”「北平」の“太守”

「孔融」…“青州”「北海」の“太守”

「陶謙」…“徐州”の“刺史”

「劉岱」…“兗州”の“刺史”

「劉虞」…“幽州”の“刺史”

「孔伷」…“豫州”の“刺史”

「馬騰」…“涼州”「西涼」の“太守”(馬超の父)

「韓馥」…“冀州”の“刺史”

他にも多数いますが、省いて紹介しました。

これが各州の地図です。

そのとき、『劉備』『関羽』『張飛』らも駆けつけ、「公孫瓚」軍に加わっています。

VS

VS

『董卓』 『呂布』

『袁紹』 『曹操』 ら “反董卓連合軍”

『袁紹』 『曹操』 ら “反董卓連合軍”“反董卓連合軍”は『董卓』のいる都「洛陽」を目指して進軍しました。

その数は20万にのぼり、“連合軍”の総大将に『袁紹』を、軍師に『曹操』を決め、「洛陽」の手前70Kmの「水関」あたりまで迫りました。

この地図上では「洛陽」と「官渡」の間あたりが「水関」です。

さて、この後『董卓』軍Vs“反董卓連合軍”の戦いはどうなったのか!?

暴君『董卓』を倒し、「洛陽」に平和は訪れるのか?

それは「第三巻」にて

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます