我的三国演義~第一巻『桃園の誓い』

この巻の主な出来事です。

167年(建寧元年) 「霊帝」即位。

184年(中平元年) “黄巾の乱”が勃発。

「霊帝」(156年-189年 在位167年-189年)は中国「後漢」の第12代皇帝です。

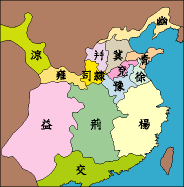

では、なぜ「後漢」と言うのか?

それは“漢”という王朝が「前漢(紀元前202年-紀元後208年)」と「後漢(紀元後25年-220年)」に別れているからなのです。

ちなみに「前漢」と「後漢」の間には「新(8-23年)」という王朝が建国されています。

「前漢」は高祖『劉邦』によって建てられた中国の統一王朝で、「漢」王朝と総称される一連の王権のうち、成立から「外戚」の「王莽」による簒奪(新王朝建国)までを指します。

そして「光武帝(劉秀)」による再興から「魏」朝に滅ぼされるまでを「後漢」と呼びます。

しかし、この「光武帝」政権も各地の大豪族の協力によって争覇戦に勝利したために、政権樹立後もそれらの大豪族が大きな勢力を持つに至っています。

さて、その「後漢」王朝なのですが、徐々に衰退していきます。

その原因はどの皇帝も短命だったことと、幼少の皇帝が次々と即位したことが挙げられます。

この167年に即位した「霊帝」も12歳で皇帝に即位しているのです。

このような場合、皇帝が成人するまでの間、皇帝の母(皇太后)が摂政となりますが、政治の実権はしばしば皇太后の身内(外戚)に握られました。

「外戚」らは私腹を肥やし、機会があれば帝位を脅かそうとうかがっていたため、このような「外戚」に対し皇帝も「宦官」の力を借りて排除しようとしたため、「外戚」と「宦官」との間で陰湿な権力闘争が繰り返されたのです。

「宦官」とは、去勢が施された官吏のこと。

中央の政治は皇帝の「外戚」と宮中の「宦官」に牛耳られ、政治は省みられず、各地で盗賊が跋扈しましたが、もはや朝廷には制圧する力がありませんでした。

「霊帝」は政治はもっぱら「宦官」に任せ、官爵を売り出し、金儲けに情熱を傾けていました。

私財を蓄え、全国から珍奇の品を集めることに熱中していました。

官吏も民衆から搾り取れるだけ搾り取るありさま…。

おまけに連年の災害によって、農村は大きな飢饉に見舞われて社会不安は増大しました。

このような時、農民の心を掴んだのが“太平道”と称する民間宗教でした。

指導者の名は『張角』といい、「大賢良師」と自称し、多くの弟子を集め、各地に高弟を派遣して教えを広めました。

そして、甲子の年(184年)に決起し、各地の役所を一斉に襲撃して世直しを図る…という計画が洩れ、“冀州”にいた『張角』らに逮捕が命じられました。

『張角』は即刻、各地に蜂起を命じ、184年“黄巾の乱”が勃発します。

蜂起軍は黄色の布を頭に巻いて目印としたため、彼らは“黄巾軍”“黄巾賊”と呼ばれるようになったのです。

この“黄巾の乱”をきっかけに「後漢」王朝は急速に衰退していき、やがて「軍閥」同士が相争い、中国は分裂の時代へと突入します…。

“黄巾軍”は各地の役所を焼き払い、町や村で略奪を行いました。

また、これに呼応する農民が続々と“黄巾軍”に参集して、反乱は燎の火のごとく広まり、天下は大いに乱れたのでした。

“幽州”では“太守”「劉焉」が兵力増強のため、住民から“義勇軍”を募ることにし、「涿郡」の街角にも高札が立てられました。

その高札を見て立ちつくす1人の若者がいました。

彼こそ『劉備玄徳』でした。

そして、『関羽雲長』『張飛益徳』と出会います。

三国史跡紹介・其之一~劉備故里(未到達)

三国史跡紹介・其之一~劉備故里(未到達)

『劉備玄徳』の故里として石碑が建っているのは、現在の「河北省涿州市大樹楼桑村」です。

『劉備』の家の前には、5丈(約11.5m)あまりにもなる大きな桑の木があり、遠くから眺めると、あたかも車の蓋(かさ)のように見えたと言います。

ある人がこの木を見て「この家からはきっと貴人が出るだろう」と予言しました。

『劉備』は幼いとき、よくこの木の下で遊び、「いつかきっとこんな車蓋の付いた車に乗るんだ」と語っていたと言います。

それは天子の車を指しており、それを聞いた大人たちは、その言葉の大胆さに驚いたと言います…。

でも残念ながら、史跡紹介~其之一なのに未到達です…。

2008年1月31日に「河北省涿州市」をハントしていますが、「大樹楼桑村」までは行かなかったんです…

詳しくは、『張飛』故里と合わせてブログを参照してくださいね。

「大樹楼桑村」には、桑の木も…記念館とか廟すら無く、“漢昭烈皇帝劉備故里”と彫られた石碑が1つあるのみのようです。

でも、今年中か来年には必ず行って、ここに写真を載せることを誓います!

三国史跡紹介・其之二~関羽故里(詳しくは2007年10月5日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之二~関羽故里(詳しくは2007年10月5日のブログを参照してね)

『関羽雲長』の故里は「山西省運城市常平郷常平村」です。

「常平村」にある「関帝祖祠」とも呼ばれている「常平関帝家廟」です。

「解州関帝廟」から輪タクで30分くらい掛かりました。

入場料は20元ですが、中は撮影禁止の塑像が多かったです。(盗撮してるけど)

これは「運城市解州鎮」にある「解州関帝廟」です。

(写真は出口側ですが、バスを下りると目に入るのが、この門なのです)

ここへは運城火車站前から11路バスに乗り、終点で下車します。

所要時間は約45分くらいです。入場料は43元でした。

“三大関帝廟”の中のひとつが、この『関羽』の故郷に建てられた「解州関帝廟」です。

出身地は中国最大の塩湖である「解池」の近くにあり、その出身地から塩の密売に関っていたといわれています。

また、暴利をむさぼる塩商人を殺したともいわれています。

官吏に追われて“幽州”に逃げ、その後『劉備』『張飛』と出会い、終生『劉備』に忠誠を尽くしました。

地元・山西省の研究では、『関羽』は『劉備』より年上ながら、『劉備』を兄として仕えたといいます。

到達難易度ですが、「解州関帝廟」は「D」ですが、「常平関帝家廟」までは「C」かな。

「常平関帝家廟」からの帰りには苦労しましたが、「到達」ということで「C」にしておきました。

三国史跡紹介・其之三~張飛故里(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之三~張飛故里(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)

『張飛益徳』の故里は、『劉備』故里と近い「河北省涿州市忠義店村」です。

『張飛』故里には「張飛廟」があります。

「張飛廟」へは、涿州火車站前から16路バスに乗り、「忠義店」で下車します。

俺は車掌に「張飛廟へ行きたいんや」と言っておきました。

所要時間は約20分でした。入場料は20元です。

到達難易度は「D」です。

三国史跡紹介・其之四~三義宮&三義広場(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之四~三義宮&三義広場(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)

涿州火車站前から7路バスで楼桑廟村路口で下車すると、この「三義広場」があります。

(恐らく所要時間は30分くらいだと思います)

俺は「張飛廟」から30分ほど国道107号線を歩いて「三義広場」に到達しています…

タクシーをチャーターするか、レンタルチャリでも使わない限り、「涿州火車站」→16路バス→「張飛廟」→徒歩30分→「三義広場」→徒歩15分→「三義宮」→(タクシー?)→「大樹楼桑村(劉備故里)」へ…というルートがいいのかも。

俺は前にも触れていますが、「三義宮」を出た後、国道107号線でタクシーが拾えず、「大樹楼桑村」へ行くのを断念しましたけど…

「三義広場」から歩いて10~15分ほどで「三義宮」に着きます。

場所は「河北省涿州市楼桑廟村」です。

入場料は30元でした。

到達難易度は「D」です。

道さえ間違えなければ「三義広場」から「三義宮」には着きます。

…以上。

『劉備』『関羽』『張飛』の出会いは、2008年1月31日の「張飛故里」編で触れていますが、その後意気投合した3人は『張飛』宅で酒を酌み交わします。

そこで『劉備』は自分の素性を話し、「漢」王朝の衰退、世の乱れを嘆きます。

『劉備』は自ら「前漢」の第六代皇帝「景帝」の第八子の中山靖王「劉勝」(生年不詳 - 紀元前113年没)の末裔だと打ち明けました。

「劉勝」は「劉貞」を初め、孫も含めて120人以上の子を残しており、『劉備』の直接の祖とされる「劉貞」は、紀元前117年に「涿郡涿県」の列侯として爵位を賜りました。

しかし、紀元前112年の年始(正月)頃に、皇族のみに課された「漢」朝への上納金を納めなかったために、叔父の「武帝」の逆鱗に触れてしまい、侯の地位を取り上げられ、そのまま「涿」に住居していたといいます。

そのため、系図もそこで止まっており、『劉備』との系図の繋がりを確認することは出来ないそうです。

その一方で、当時の「後漢」では「前漢」以来の歴代皇帝の末裔に対して幅広い税の減免が認められていたため、一般の住民が勝手に「漢」の皇帝の末裔の証しとも言える「劉」姓を名乗る事は重大な違法行為であり、もちろんそのような事を行なうことは困難であったとされています。

ですから『劉備』の主張を単純に嘘と決め付ける事は出来ないでしょう。

また、中山靖王「劉勝」は淫色に耽った王として有名であり、子は50人以上もいたため、約三百年後の当時には中山王の末裔は中山国を初め、「涿郡」や「常山郡」などに拡がっていたと思われます。

仮に『劉備』が中山王の末裔だとしても、あまり価値は無く、『劉備』同様に没落して庶民同様に零落した家は珍しくなかったと思われます。

逆に言えば、『劉備』が中山靖王の末裔だった可能性も充分にあると言えるでしょう。

ですから『三国演義』で「献帝」(後漢14代皇帝)の前で、「劉貞」から「劉雄(劉備の祖父)」までの間の13代を読み上げられるシーンが書かれていますが、これはもちろん創作です。

その頃の『劉備』は、幼くして父に先立たれたため、家計は苦しく、母親と“むしろ”を織って生計を立てていました。

皇族の末裔として「漢」王朝復興のために尽くしたいのに、今の自分には何の力も無い…。

そう嘆き、涙を流す『劉備』に、2人の豪傑『関羽』と『張飛』も心を打たれます。

そして『劉備』の家の裏にある桃園に祭壇を築き、「生まれた日も姓も異にするとはいえ、心はひとつ。願わくば同年同月同日に死なんことを!」と義兄弟の誓いをしました。

(写真は「赤壁古戦場」の「桃園三義結」像です)

これが“三国演義”でよく知られている「桃園の誓い」です。

『劉備』が長兄、『関羽』が次兄、『張飛』が末弟として、共に「漢」王朝復興と世の乱れを正すために立ち上がるのでした。

『劉備玄徳』24歳のときでした。

挙兵した『劉備』が“義勇軍”として“黄巾賊”討伐に加わるときには、通りすがりの商人「張世平」と「蘇双」が挙兵の費用を援助しています。

『劉備』には何か人を惹きつける魅力があったのかも知れません。

この資金をもとに武器を整え、故郷の若者数百名を引き連れ、“義勇軍”として「劉焉」の軍に加わることが出来たのです。

『劉備』ら“義勇軍”の活躍は前回の「まえがき」でも触れています。

「涿郡」、そして“青州”の“黄巾軍”を鎮圧し、休む間もなく、かつての師であった「盧植」が“冀州”の「広宗」で苦戦していると聞き、「盧植」の加勢に向かいました。

この「広宗」で『劉備』軍は、『董卓』をたまたま通りがかりに救出しています…。

この『董卓』、後に「漢」皇室に災いをもたらす事になるんですがね…

三国史跡紹介・其之五~盧植墓(未到達)

三国史跡紹介・其之五~盧植墓(未到達)

『劉備』の師「盧植」も「涿郡涿県」出身。

「盧植墓」は「河北省涿州市盧家場村」にあります。

涿州火車站前より4路バス(影視城行き)に乗り、「盧植故里」にて下車。

盧氏宗祠内で入場無料のようです。

ここも、2008年1月31日には時間の都合で行きませんでした。

今度は「劉備故里」「影視城」と合わせてハントするつもりです。

…以上。

『劉備』は15歳のとき、同郷の大学者「盧植」のもとで学んでいます。

後に“幽州刺史”の「劉虞」を滅ぼし、群雄として割拠する「公孫瓚」もそこで一緒に学んでいました。

「盧植」と久々に再会しますが、“司隷”洛陽に近い「潁川」で“官軍”が苦戦していたため、「盧植」は『劉備』に“官軍”1000人をつけて援軍に向かわせました。

しかし、一足早く到着した『曹操』軍が敵将を敗走させた後でした。

このときの『曹操』は30歳で、朝廷の“近衛騎兵隊司令”として“黄巾賊”討伐に赴いていました。

『劉備玄徳』と『曹操孟徳』…2人の最初の出会いでした。

『劉備』軍は「盧植」の陣に戻る途中で、「盧植」の送檻の列に出くわしました。

宦官の「左豊」が要求した賄賂を断ったため、「盧植は戦おうとしない」と讒言され、罪に落とされて官職剥奪の上で処罰されてしまったのです。

“三国演義”では『張飛』が力ずくで自分(盧植)を救おうとするのを叱咤して止める、などの見せ場があります。

「盧植」は、後に「皇甫嵩」の取り成しによって許されて、再び尚書となりました。

その後『袁紹』に招かれて軍師となり、192年(初平三年)に病死しました。

『曹操』は「盧植」の死を聞いてひどく悲しみ、子の「盧毓」らを官職につけています。

“官軍”や『劉備』軍の活躍により各地の“黄巾賊”も鎮圧されていきましたが、何よりも首謀者の『張角』がその年(184年)に病死してしまい、『張角』の弟の「張宝」も「皇甫嵩」率いる“官軍”に大敗し、「曲陽」で討ち取られました。

“三国演義”では『劉備』軍の策によって同士討ちを始めてしまい殺害されました。

「横山光輝」の“三国志”では『劉備』に首を弓矢で射られて殺されています。

…まぁ、どっちみち殺されちゃうんだけどさ。

『張角』は反乱を起こしたときにはすでに病に倒れていたため、実質的には「張宝」が指揮を執っていたといわれています。

“三国演義”では「張宝」は妖術を使うことを得意とし、その妖術をもって「後漢」王朝が送り出した“官軍”を何度も撃破していますが、“正史”においては、「張宝」は「左慈」のような方術士だったのではないかとも、あるいは本物の妖術士だったのではないかとも言われており、真相は謎に包まれています。

もう1人の弟の「張梁」も「広宗」で「皇甫嵩」によって討ち取られています。

“黄巾の乱”が平定され、朝廷は功があった諸侯に新しい役職を任命しましたが、無名の『劉備』は「中山郡安喜県」の“尉”(治安担当官)に任ぜられました。

あるとき視察のために1人の“督郵”(役人を監察する役人)がやって来ました。

暗に賄賂を要求する“督郵”に『張飛』が怒り、馬つなぎの杭に縛り上げ、“督郵”を激しく鞭打ったのです。

それを見た『劉備』は『張飛』を叱るどころか、息も絶え絶えな“督郵”の首に印綬(官位を示す印)をかけて官職を捨て、『関羽』『張飛』を連れて逃走します。

“三国演義”では「安喜県」から逃れようとする『劉備』たちに領民たちが思い留まるよう懇願するのが描かれています。

(写真は涿州市楼桑廟村「三義宮」にある「張飛鞭督郵」像です)

事の発端は、なかなか賄賂(あからさまに要求してないが)を持って来ない『劉備』に対し、“督郵”が村人を脅して嘘の書状(劉備は税金を搾り取るとか、百姓をいじめるとか…)を書かせ『劉備』を陥れようとしたのです。

これに怒った『張飛』が“督郵”を鞭打ったというものです。

でも“正史”では、元々『劉備』を追放するためにやって来た“督郵”が、会見を申し入れても会ってくれず、『劉備』はそれに腹を立てたそうです。

どうやら“督郵”を鞭打ったのは『劉備』本人のようで…。

本当は殺すつもりだったらしいんだけど、泣いて命乞いするんで、そのまま立ち去った…と。

さて、「中山郡安喜県」の“尉”の官職を捨てた『劉備』の消息ですが、あまり細かく書かれていません。

旧知の「公孫瓚」の元へ身を寄せた(いつから?)らしいのですが、その後『劉備』の名が登場するのは、190年の“反董卓連合軍”結成のとき。

それまでの空白の5年間はどうしてたんでしょうか…?

一方『曹操』は、“黄巾の乱”鎮圧の功績によって「済南」の“相”に任命されました。

「済南」では汚職官吏の罷免、淫祀邪教を禁止することによって平穏な統治を実現し、後に「東郡」“太守”に任命されますが、赴任を拒否し、病気を理由に故郷に帰ってしまいます。

その後、188年“黄巾の乱”平定に功のあった者が選ばれた“西園八校尉”に任命されました。

「霊帝」に寵愛された「宦官」の「蹇碩(“三国演義”では十常侍の一人とされる)」を最上官とし、乱の平定などで手柄を立てた若手7人を、その下に置いたのです。

『曹操』は“議郎・典軍校尉”、『袁紹』は“虎賁中郎将・中軍校尉”として、「洛陽」に赴くことになったのでした。

それでは、「第二巻」もお楽しみに。

この巻の主な出来事です。

167年(建寧元年) 「霊帝」即位。

184年(中平元年) “黄巾の乱”が勃発。

「霊帝」(156年-189年 在位167年-189年)は中国「後漢」の第12代皇帝です。

では、なぜ「後漢」と言うのか?

それは“漢”という王朝が「前漢(紀元前202年-紀元後208年)」と「後漢(紀元後25年-220年)」に別れているからなのです。

ちなみに「前漢」と「後漢」の間には「新(8-23年)」という王朝が建国されています。

「前漢」は高祖『劉邦』によって建てられた中国の統一王朝で、「漢」王朝と総称される一連の王権のうち、成立から「外戚」の「王莽」による簒奪(新王朝建国)までを指します。

そして「光武帝(劉秀)」による再興から「魏」朝に滅ぼされるまでを「後漢」と呼びます。

しかし、この「光武帝」政権も各地の大豪族の協力によって争覇戦に勝利したために、政権樹立後もそれらの大豪族が大きな勢力を持つに至っています。

さて、その「後漢」王朝なのですが、徐々に衰退していきます。

その原因はどの皇帝も短命だったことと、幼少の皇帝が次々と即位したことが挙げられます。

この167年に即位した「霊帝」も12歳で皇帝に即位しているのです。

このような場合、皇帝が成人するまでの間、皇帝の母(皇太后)が摂政となりますが、政治の実権はしばしば皇太后の身内(外戚)に握られました。

「外戚」らは私腹を肥やし、機会があれば帝位を脅かそうとうかがっていたため、このような「外戚」に対し皇帝も「宦官」の力を借りて排除しようとしたため、「外戚」と「宦官」との間で陰湿な権力闘争が繰り返されたのです。

「宦官」とは、去勢が施された官吏のこと。

中央の政治は皇帝の「外戚」と宮中の「宦官」に牛耳られ、政治は省みられず、各地で盗賊が跋扈しましたが、もはや朝廷には制圧する力がありませんでした。

「霊帝」は政治はもっぱら「宦官」に任せ、官爵を売り出し、金儲けに情熱を傾けていました。

私財を蓄え、全国から珍奇の品を集めることに熱中していました。

官吏も民衆から搾り取れるだけ搾り取るありさま…。

おまけに連年の災害によって、農村は大きな飢饉に見舞われて社会不安は増大しました。

このような時、農民の心を掴んだのが“太平道”と称する民間宗教でした。

指導者の名は『張角』といい、「大賢良師」と自称し、多くの弟子を集め、各地に高弟を派遣して教えを広めました。

そして、甲子の年(184年)に決起し、各地の役所を一斉に襲撃して世直しを図る…という計画が洩れ、“冀州”にいた『張角』らに逮捕が命じられました。

『張角』は即刻、各地に蜂起を命じ、184年“黄巾の乱”が勃発します。

蜂起軍は黄色の布を頭に巻いて目印としたため、彼らは“黄巾軍”“黄巾賊”と呼ばれるようになったのです。

この“黄巾の乱”をきっかけに「後漢」王朝は急速に衰退していき、やがて「軍閥」同士が相争い、中国は分裂の時代へと突入します…。

“黄巾軍”は各地の役所を焼き払い、町や村で略奪を行いました。

また、これに呼応する農民が続々と“黄巾軍”に参集して、反乱は燎の火のごとく広まり、天下は大いに乱れたのでした。

“幽州”では“太守”「劉焉」が兵力増強のため、住民から“義勇軍”を募ることにし、「涿郡」の街角にも高札が立てられました。

その高札を見て立ちつくす1人の若者がいました。

彼こそ『劉備玄徳』でした。

そして、『関羽雲長』『張飛益徳』と出会います。

三国史跡紹介・其之一~劉備故里(未到達)

三国史跡紹介・其之一~劉備故里(未到達)『劉備玄徳』の故里として石碑が建っているのは、現在の「河北省涿州市大樹楼桑村」です。

『劉備』の家の前には、5丈(約11.5m)あまりにもなる大きな桑の木があり、遠くから眺めると、あたかも車の蓋(かさ)のように見えたと言います。

ある人がこの木を見て「この家からはきっと貴人が出るだろう」と予言しました。

『劉備』は幼いとき、よくこの木の下で遊び、「いつかきっとこんな車蓋の付いた車に乗るんだ」と語っていたと言います。

それは天子の車を指しており、それを聞いた大人たちは、その言葉の大胆さに驚いたと言います…。

でも残念ながら、史跡紹介~其之一なのに未到達です…。

2008年1月31日に「河北省涿州市」をハントしていますが、「大樹楼桑村」までは行かなかったんです…

詳しくは、『張飛』故里と合わせてブログを参照してくださいね。

「大樹楼桑村」には、桑の木も…記念館とか廟すら無く、“漢昭烈皇帝劉備故里”と彫られた石碑が1つあるのみのようです。

でも、今年中か来年には必ず行って、ここに写真を載せることを誓います!

三国史跡紹介・其之二~関羽故里(詳しくは2007年10月5日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之二~関羽故里(詳しくは2007年10月5日のブログを参照してね)『関羽雲長』の故里は「山西省運城市常平郷常平村」です。

「常平村」にある「関帝祖祠」とも呼ばれている「常平関帝家廟」です。

「解州関帝廟」から輪タクで30分くらい掛かりました。

入場料は20元ですが、中は撮影禁止の塑像が多かったです。(盗撮してるけど)

これは「運城市解州鎮」にある「解州関帝廟」です。

(写真は出口側ですが、バスを下りると目に入るのが、この門なのです)

ここへは運城火車站前から11路バスに乗り、終点で下車します。

所要時間は約45分くらいです。入場料は43元でした。

“三大関帝廟”の中のひとつが、この『関羽』の故郷に建てられた「解州関帝廟」です。

出身地は中国最大の塩湖である「解池」の近くにあり、その出身地から塩の密売に関っていたといわれています。

また、暴利をむさぼる塩商人を殺したともいわれています。

官吏に追われて“幽州”に逃げ、その後『劉備』『張飛』と出会い、終生『劉備』に忠誠を尽くしました。

地元・山西省の研究では、『関羽』は『劉備』より年上ながら、『劉備』を兄として仕えたといいます。

到達難易度ですが、「解州関帝廟」は「D」ですが、「常平関帝家廟」までは「C」かな。

「常平関帝家廟」からの帰りには苦労しましたが、「到達」ということで「C」にしておきました。

三国史跡紹介・其之三~張飛故里(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之三~張飛故里(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)『張飛益徳』の故里は、『劉備』故里と近い「河北省涿州市忠義店村」です。

『張飛』故里には「張飛廟」があります。

「張飛廟」へは、涿州火車站前から16路バスに乗り、「忠義店」で下車します。

俺は車掌に「張飛廟へ行きたいんや」と言っておきました。

所要時間は約20分でした。入場料は20元です。

到達難易度は「D」です。

三国史跡紹介・其之四~三義宮&三義広場(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)

三国史跡紹介・其之四~三義宮&三義広場(詳しくは2008年1月31日のブログを参照してね)

涿州火車站前から7路バスで楼桑廟村路口で下車すると、この「三義広場」があります。

(恐らく所要時間は30分くらいだと思います)

俺は「張飛廟」から30分ほど国道107号線を歩いて「三義広場」に到達しています…

タクシーをチャーターするか、レンタルチャリでも使わない限り、「涿州火車站」→16路バス→「張飛廟」→徒歩30分→「三義広場」→徒歩15分→「三義宮」→(タクシー?)→「大樹楼桑村(劉備故里)」へ…というルートがいいのかも。

俺は前にも触れていますが、「三義宮」を出た後、国道107号線でタクシーが拾えず、「大樹楼桑村」へ行くのを断念しましたけど…

「三義広場」から歩いて10~15分ほどで「三義宮」に着きます。

場所は「河北省涿州市楼桑廟村」です。

入場料は30元でした。

到達難易度は「D」です。

道さえ間違えなければ「三義広場」から「三義宮」には着きます。

…以上。

『劉備』『関羽』『張飛』の出会いは、2008年1月31日の「張飛故里」編で触れていますが、その後意気投合した3人は『張飛』宅で酒を酌み交わします。

そこで『劉備』は自分の素性を話し、「漢」王朝の衰退、世の乱れを嘆きます。

『劉備』は自ら「前漢」の第六代皇帝「景帝」の第八子の中山靖王「劉勝」(生年不詳 - 紀元前113年没)の末裔だと打ち明けました。

「劉勝」は「劉貞」を初め、孫も含めて120人以上の子を残しており、『劉備』の直接の祖とされる「劉貞」は、紀元前117年に「涿郡涿県」の列侯として爵位を賜りました。

しかし、紀元前112年の年始(正月)頃に、皇族のみに課された「漢」朝への上納金を納めなかったために、叔父の「武帝」の逆鱗に触れてしまい、侯の地位を取り上げられ、そのまま「涿」に住居していたといいます。

そのため、系図もそこで止まっており、『劉備』との系図の繋がりを確認することは出来ないそうです。

その一方で、当時の「後漢」では「前漢」以来の歴代皇帝の末裔に対して幅広い税の減免が認められていたため、一般の住民が勝手に「漢」の皇帝の末裔の証しとも言える「劉」姓を名乗る事は重大な違法行為であり、もちろんそのような事を行なうことは困難であったとされています。

ですから『劉備』の主張を単純に嘘と決め付ける事は出来ないでしょう。

また、中山靖王「劉勝」は淫色に耽った王として有名であり、子は50人以上もいたため、約三百年後の当時には中山王の末裔は中山国を初め、「涿郡」や「常山郡」などに拡がっていたと思われます。

仮に『劉備』が中山王の末裔だとしても、あまり価値は無く、『劉備』同様に没落して庶民同様に零落した家は珍しくなかったと思われます。

逆に言えば、『劉備』が中山靖王の末裔だった可能性も充分にあると言えるでしょう。

ですから『三国演義』で「献帝」(後漢14代皇帝)の前で、「劉貞」から「劉雄(劉備の祖父)」までの間の13代を読み上げられるシーンが書かれていますが、これはもちろん創作です。

その頃の『劉備』は、幼くして父に先立たれたため、家計は苦しく、母親と“むしろ”を織って生計を立てていました。

皇族の末裔として「漢」王朝復興のために尽くしたいのに、今の自分には何の力も無い…。

そう嘆き、涙を流す『劉備』に、2人の豪傑『関羽』と『張飛』も心を打たれます。

そして『劉備』の家の裏にある桃園に祭壇を築き、「生まれた日も姓も異にするとはいえ、心はひとつ。願わくば同年同月同日に死なんことを!」と義兄弟の誓いをしました。

(写真は「赤壁古戦場」の「桃園三義結」像です)

これが“三国演義”でよく知られている「桃園の誓い」です。

『劉備』が長兄、『関羽』が次兄、『張飛』が末弟として、共に「漢」王朝復興と世の乱れを正すために立ち上がるのでした。

『劉備玄徳』24歳のときでした。

挙兵した『劉備』が“義勇軍”として“黄巾賊”討伐に加わるときには、通りすがりの商人「張世平」と「蘇双」が挙兵の費用を援助しています。

『劉備』には何か人を惹きつける魅力があったのかも知れません。

この資金をもとに武器を整え、故郷の若者数百名を引き連れ、“義勇軍”として「劉焉」の軍に加わることが出来たのです。

『劉備』ら“義勇軍”の活躍は前回の「まえがき」でも触れています。

「涿郡」、そして“青州”の“黄巾軍”を鎮圧し、休む間もなく、かつての師であった「盧植」が“冀州”の「広宗」で苦戦していると聞き、「盧植」の加勢に向かいました。

この「広宗」で『劉備』軍は、『董卓』をたまたま通りがかりに救出しています…。

この『董卓』、後に「漢」皇室に災いをもたらす事になるんですがね…

三国史跡紹介・其之五~盧植墓(未到達)

三国史跡紹介・其之五~盧植墓(未到達)『劉備』の師「盧植」も「涿郡涿県」出身。

「盧植墓」は「河北省涿州市盧家場村」にあります。

涿州火車站前より4路バス(影視城行き)に乗り、「盧植故里」にて下車。

盧氏宗祠内で入場無料のようです。

ここも、2008年1月31日には時間の都合で行きませんでした。

今度は「劉備故里」「影視城」と合わせてハントするつもりです。

…以上。

『劉備』は15歳のとき、同郷の大学者「盧植」のもとで学んでいます。

後に“幽州刺史”の「劉虞」を滅ぼし、群雄として割拠する「公孫瓚」もそこで一緒に学んでいました。

「盧植」と久々に再会しますが、“司隷”洛陽に近い「潁川」で“官軍”が苦戦していたため、「盧植」は『劉備』に“官軍”1000人をつけて援軍に向かわせました。

しかし、一足早く到着した『曹操』軍が敵将を敗走させた後でした。

このときの『曹操』は30歳で、朝廷の“近衛騎兵隊司令”として“黄巾賊”討伐に赴いていました。

『劉備玄徳』と『曹操孟徳』…2人の最初の出会いでした。

『劉備』軍は「盧植」の陣に戻る途中で、「盧植」の送檻の列に出くわしました。

宦官の「左豊」が要求した賄賂を断ったため、「盧植は戦おうとしない」と讒言され、罪に落とされて官職剥奪の上で処罰されてしまったのです。

“三国演義”では『張飛』が力ずくで自分(盧植)を救おうとするのを叱咤して止める、などの見せ場があります。

「盧植」は、後に「皇甫嵩」の取り成しによって許されて、再び尚書となりました。

その後『袁紹』に招かれて軍師となり、192年(初平三年)に病死しました。

『曹操』は「盧植」の死を聞いてひどく悲しみ、子の「盧毓」らを官職につけています。

“官軍”や『劉備』軍の活躍により各地の“黄巾賊”も鎮圧されていきましたが、何よりも首謀者の『張角』がその年(184年)に病死してしまい、『張角』の弟の「張宝」も「皇甫嵩」率いる“官軍”に大敗し、「曲陽」で討ち取られました。

“三国演義”では『劉備』軍の策によって同士討ちを始めてしまい殺害されました。

「横山光輝」の“三国志”では『劉備』に首を弓矢で射られて殺されています。

…まぁ、どっちみち殺されちゃうんだけどさ。

『張角』は反乱を起こしたときにはすでに病に倒れていたため、実質的には「張宝」が指揮を執っていたといわれています。

“三国演義”では「張宝」は妖術を使うことを得意とし、その妖術をもって「後漢」王朝が送り出した“官軍”を何度も撃破していますが、“正史”においては、「張宝」は「左慈」のような方術士だったのではないかとも、あるいは本物の妖術士だったのではないかとも言われており、真相は謎に包まれています。

もう1人の弟の「張梁」も「広宗」で「皇甫嵩」によって討ち取られています。

“黄巾の乱”が平定され、朝廷は功があった諸侯に新しい役職を任命しましたが、無名の『劉備』は「中山郡安喜県」の“尉”(治安担当官)に任ぜられました。

あるとき視察のために1人の“督郵”(役人を監察する役人)がやって来ました。

暗に賄賂を要求する“督郵”に『張飛』が怒り、馬つなぎの杭に縛り上げ、“督郵”を激しく鞭打ったのです。

それを見た『劉備』は『張飛』を叱るどころか、息も絶え絶えな“督郵”の首に印綬(官位を示す印)をかけて官職を捨て、『関羽』『張飛』を連れて逃走します。

“三国演義”では「安喜県」から逃れようとする『劉備』たちに領民たちが思い留まるよう懇願するのが描かれています。

(写真は涿州市楼桑廟村「三義宮」にある「張飛鞭督郵」像です)

事の発端は、なかなか賄賂(あからさまに要求してないが)を持って来ない『劉備』に対し、“督郵”が村人を脅して嘘の書状(劉備は税金を搾り取るとか、百姓をいじめるとか…)を書かせ『劉備』を陥れようとしたのです。

これに怒った『張飛』が“督郵”を鞭打ったというものです。

でも“正史”では、元々『劉備』を追放するためにやって来た“督郵”が、会見を申し入れても会ってくれず、『劉備』はそれに腹を立てたそうです。

どうやら“督郵”を鞭打ったのは『劉備』本人のようで…。

本当は殺すつもりだったらしいんだけど、泣いて命乞いするんで、そのまま立ち去った…と。

さて、「中山郡安喜県」の“尉”の官職を捨てた『劉備』の消息ですが、あまり細かく書かれていません。

旧知の「公孫瓚」の元へ身を寄せた(いつから?)らしいのですが、その後『劉備』の名が登場するのは、190年の“反董卓連合軍”結成のとき。

それまでの空白の5年間はどうしてたんでしょうか…?

一方『曹操』は、“黄巾の乱”鎮圧の功績によって「済南」の“相”に任命されました。

「済南」では汚職官吏の罷免、淫祀邪教を禁止することによって平穏な統治を実現し、後に「東郡」“太守”に任命されますが、赴任を拒否し、病気を理由に故郷に帰ってしまいます。

その後、188年“黄巾の乱”平定に功のあった者が選ばれた“西園八校尉”に任命されました。

「霊帝」に寵愛された「宦官」の「蹇碩(“三国演義”では十常侍の一人とされる)」を最上官とし、乱の平定などで手柄を立てた若手7人を、その下に置いたのです。

『曹操』は“議郎・典軍校尉”、『袁紹』は“虎賁中郎将・中軍校尉”として、「洛陽」に赴くことになったのでした。

それでは、「第二巻」もお楽しみに。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます