Youtube版もご覧くださいませm(__)m

遺伝子組み換え生物とは、遺伝子工学の技術を用いて遺伝子を操作された生物のことである。

良く議論に上がるのは、食用とされるものに関してだが、他にも生物や医学の研究、医薬品の製造、遺伝子治療の臨床研究などに利用されている。

ここでは、食用以外の目的で行われた10種の遺伝子組み換え生物を見ていこう。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

ゲーム感覚で本物の教えを学び、現実世界で6つの自由を手にすることが可能になる教育プログラム。

早稲田大学卒業生が開発した働く人の副業・イノベーション支援システム「IROAS(イロアス)」です。

↑ クリックしてね m(__)m

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

10. がんと闘う卵を産むニワトリ

References:bigthink / image credit:aist.go.jp

日本の産業技術総合研究所は、卵白に有用組換えタンパク質を大量に含む卵を産む遺伝子改変ニワトリを作製する技術を開発した。

その卵にはインターフェロンβという、がん、肝炎、多発性硬化症などと闘うタンパク質が豊富に含まれている。

この卵を作るには、まずインターフェロンβをまだ生まれていないヒナの細胞に注入する。その細胞を胚に再度挿入し、鶏を交配させる。そしてこのプロセスを繰り返す。すると2世代後の雌鶏はインターフェロンβたっぷりの卵を産むようになる。

インターフェロンβは白身の部分に含まれており、その卵の白身は普通のものより濁って見える。卵のお値段は1億6000万円から3億円近いという。

9. アリの社会性を解明するためのアリ

References:sciencemag / image credit:Science Magazine

アリ1匹1匹の遺伝子を組み換えることは難しい。アリの卵はとても繊細で、働きアリによって世話をしてもらわねば生きられないからだ。

皮肉にも、このために、その社会性を解き明かしたい専門家は是が非でもアリの遺伝子組み換えを行いたいと思うようになった。はたしてアリはどのようにして高度な分業体制を実現しているのか?

アメリカ・ロックフェラー大学の生物学者がその疑問に答えようと対象に選んだのは、クローナルレイダーアントだ。

このアリには、ほかのアリとは違って女王アリがいない。そのかわり、それぞれが本質的に自分のクローンである卵を産む。

研究者は、触覚で臭いを嗅ぐための遺伝子を改変して、臭いを嗅げないアリを作り出した。するとそのアリは、ほかのアリのあとを辿らなくなり、ただ地面を這い回るだけになった。

ここから、アリの分業体制には、臭いが重要な役割を果たしていると推測された。

8.筋肉を増強したビーグル犬を開発

References:independent / image credit:istock

中国の研究者は、遺伝子組み換えで筋肉を増強したビーグル犬を開発した。研究者によると、犬は狩猟犬、警察犬、軍用犬として優れた能力を発揮するだろうという。

このマッスル犬はミオスタチン遺伝子を削除して作られた。じつは同じような突然変異がウィペットのような一部の犬種では自然に起きている。

たとえば世界で一番力のある犬ウェンディはウィペットである。同様のことはマウスでも成功しており、こちらのマウスは”マイティマウス”と呼ばれている。

なお、この研究の本来の目的は、屈強な犬を誕生させることではなく、パーキンソン病や筋ジストロフィーのような人間の病気を持った犬を作って、その解明を進めることだった。

7. 蚊を撲滅させる遺伝子組み換え蚊

References:scientificamerican / image credit:istock

イギリスのオキシテック社は、オスの蚊にある危険な遺伝子を組み入れた。このオスと交尾をしたメスから生まれた幼虫は、この遺伝子のせいでやがて死んでしまう。これは蚊が媒介する病気を撲滅するための秘策である。

現時点でオキシテック社が標的としているのは、デング熱を媒介する蚊だ。この病気を媒介する蚊は1種しかいないために、複数の種が媒介するマラリアなどとは違って比較的対応がしやすい。その第一号は2009年にケイマン諸島に放たれた。さらにブラジルやマレーシアでも導入が進められている。

しかしこうした蚊が予期しない影響を与える恐れがあるという懸念の声も聞かれる。

オキシテック社はアメリカでもこの蚊を導入しようと考え、フロリダキーズでその試験を計画していた。しかし、蚊に対する懸念から、キーウェストでは環境への影響が明らかになるまで使用を禁止するという法案が可決された。

6. 暗闇で光る猫

References:.livescience / image credit:Mayo Clinic

エイズの治療法を探すための研究だ。猫が選ばれたのは、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の猫版であるネコ免疫不全ウイルス(FIV)があるためだ。

FIVとHIVは似たような振る舞いをする。どちらも体の中で感染症と闘う役割を担うT細胞を打ち負かす。T細胞が破壊されてしまうと、感染された人や動物の免疫力は極端なまでに低下し、普段なら感染しない日和見感染を起こすようになる。そして、その結果、死に至る。

じつはこの実験以前に、赤毛猿からHIVやFIVを食い止めるタンパク質が発見されていた。しかし、そのタンパク質を猫に注入するためには、複雑な遺伝子組み換えが必要だった。クラゲから入手した暗いところで光る遺伝子が組み込まれたのはこのためだ。

猫が暗いところで光れば、その遺伝子組み換えが成功したというサインになる。

5. 寒さや病気に強いミツバチ

References:techtimes / image credit:istock

ミツバチはカナダの経済にとって非常に重要だ。植物や作物の受粉を助けるからだ。またハチミツやミツロウも作ってくれる。

しかし今カナダでは、厳冬やダニのせいで、大切なミツバチが激減している。試算によれば、同国では毎年ミツバチの4分の1が死んでしまっているのだという。

困った農家はミツバチをアメリカから輸入して凌いでいるのだが、このせいで危険なアフリカ化ミツバチまで紛れ込んでくるのではと懸念されている。

そのためにカナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学の研究者は、遺伝子を組み換えて寒さや病気に強いミツバチを作り出そうとしている。

4. 精神疾患のサル

References:newsweek / image credit:istock

人間の精神疾患の治療法を開発するために、遺伝子組み換えで自閉症や統合失調症を発症させたサルが作られた。対象となったのはマーモセットやマカクだ。

チンパンジーが使われなかったのは体が大きく扱いが難しいうえに、実験後には多額の費用がかかる保護区へ預けなければいけないからである。それ以外のサルであれば、安楽死させることができるのだそうだ。

実験を行なっているのは、アメリカ・マサチューセッツ工科大学の神経科学者であるが、実験自体は中国で行われることが多いという。アメリカでは費用がかかるし、動物の権利保護団体の注意を引きやすいからだ。

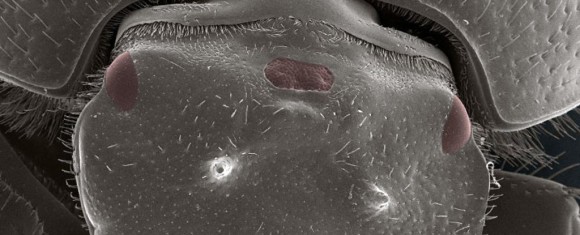

3. 第三の目を持つ甲虫

References:sciencealert / image credit:Eduardo Zattara/Indiana University

アメリカ・インディアナ大学では、第三の目を持つ甲虫が誕生した。それはちゃんと機能している。

この研究は、偶然にも第三の目を持つ甲虫を作り出してしまった先行研究のフォローアップとして行われている。

その研究では、甲虫の頭を形成する遺伝子の1つのスイッチを切った。すると図らずもツノが消えて、かわりに3つめの目が形成されたのである。

通常、目や脳のような複雑な器官には複数の遺伝子が関与しているものだ。そのため、1つの遺伝子を操作しただけでこのような結果が得られたのは意外だった。

なお第三の目は2つの小さな目が融合したもので、ひたいの真ん中に形成された。こうした研究は、体の形成や機能について理解を促すだけでなく、人工臓器を作るヒントにもなるという。

2. 黄金のタツノオトシゴ

References:vietnamnews / image credit:trendhunter

ベトナム国家大学では、同国初の遺伝子組み換え動物として黄金のタツノオトシゴが作られた。これは新たに考案された遺伝子射出技術のテストとして行われたものだ。

黄金のタツノオトシゴは、クラゲから抽出したGFP遺伝子を金に混ぜ、それをタツノオトシゴの卵に注入することで作られた。その結果が、黄金そのままにキラキラと輝く108匹のタツノオトシゴだ。

研究者によると、この技術は食用の遺伝子組み換え動物にも応用できるという。また人間が持つ有害な遺伝子を安全な遺伝子に組み換えるといった使い方も可能だそうだ。

これまでのところ、この技術によってマウスの細胞を改変し、インシュリンを作れるマウスを誕生させることにも成功している。

1. 偶然生まれたミニブタ

References:theguardian / image credit:istock

中国、北京基因組研究所の研究者は、遺伝子編集技術でペット用にミニブタを作ろうとしている。一応言っておくと、ミニブタ自体は特に新しいものではない。

だがそれまでのミニブタは、普通のブタを同系交配させて、エサをあまりあげずに育てた子ブタを大人のブタと偽って販売されているものだった。当然、そのブタは大きく成長するわけで、手に負えなくなった飼い主に捨てられてしまう。

そこで、この研究者は、遺伝子組み換え技術でミニブタを作って、ペット用に販売し、研究資金を獲得しようと考えたのだ。

この試みは賛否両論を巻き起こしている。支持者は、エサを制限してミニブタを作るよりはマシだと主張している。一方、反対者は、ブタに苦痛を与える可能性があり、また予期せぬ事態も起こりうるだろうと主張する。

☆都市伝説ってどんな奴が作るんやろなぁ!

まずは、資料請求をどうぞ (^O^)