タイトル:〇門 ➡ 肛門 肛門は禁止用語のようです

はじめに

昔から人が居るのであれば、「人とはこうゆうものだ」と分かっている人が居たはずで 皆の一番の学びとして 教える必要性があると思うのだが なぜ義務教育されないのか

消火器―⑥大腸・肛門のしくみ

盲腸、上行・横行・下行・S状結腸、直腸からなる。 残った水分を吸収して便をつくり、肛門から排泄する。

【位置】

腹腔の外側全体を占め、小腸を取り囲むようにある。

【構造】

大腸は、①盲腸、②結腸、③直腸の3つの部位からなり、長さは成人で約1.5メートルある。

【水分を吸収して便をつくり排泄する消化管の最終臓器】

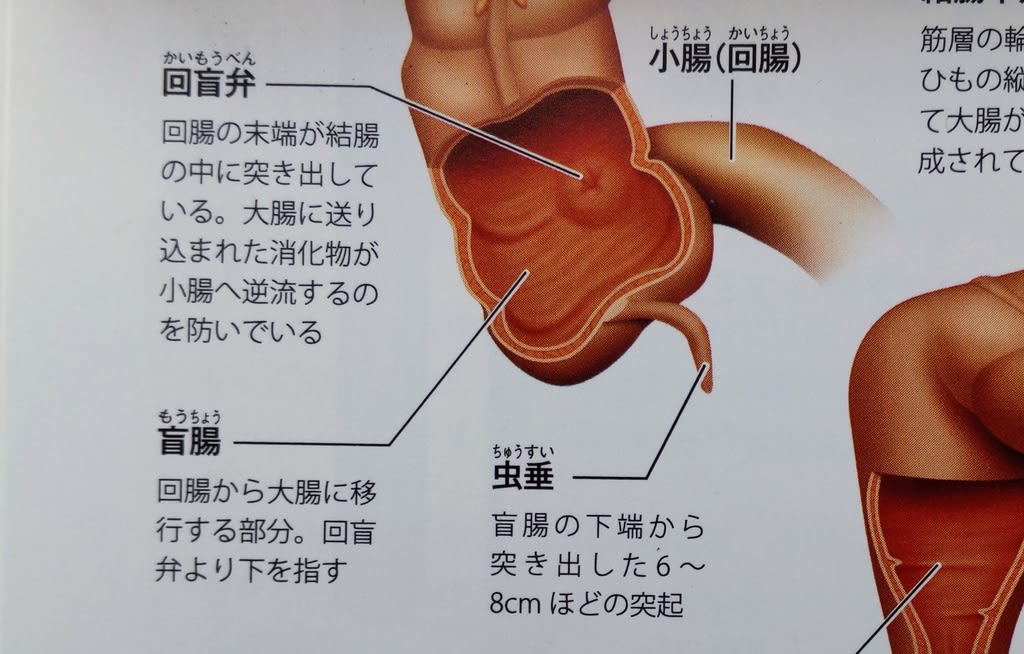

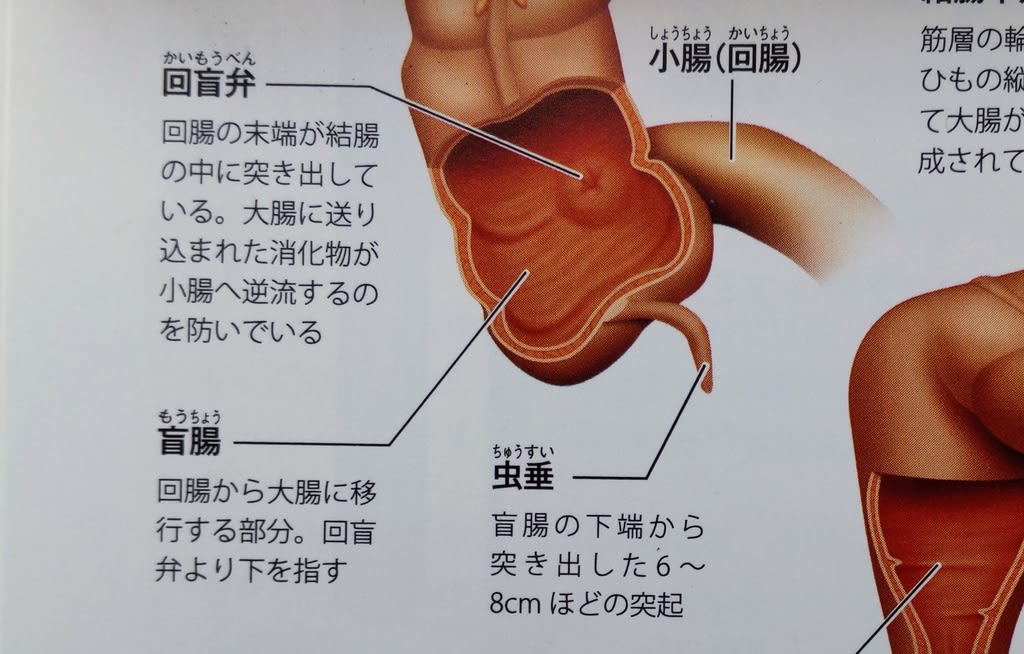

① 盲腸は、小腸から大腸への移行部位である。 接続部には回盲弁がある。 下端には、6~8㎝ほどの虫垂が突き出している。

② 結腸は、盲腸側から 上行結腸 ⇒ 横行結腸 ⇒ 下行結腸 ⇒ S状結腸 からなる。

◆ S状結腸から続く直腸は長さが20㎝ほどで、消化管の出口である肛門へとつながっている。

◆ 大腸は小腸と同様に、腸間膜によって腹腔内にぶら下がるように固定されている。

◆ 肛門の出口部分には、輪状筋が発達してできた、意思とは関係なく働く内肛門括約筋と、その外側に意識的に調節ができる外肛門括約筋とがある。

【食物のカスや食物繊維を分解し、便にして肛門から排出する】

1)盲腸は、特定の働きはしていない。 栄養素の消化・吸収は小腸で行われ、食物繊維や消化物のカスが大腸に送り込まれてくる。

2)大腸では、送り込まれてきた消化物を蠕動運動によって、上行結腸 ⇒ 横行結腸 ⇒ 下行結腸 ⇒ S状結腸へと送っていく。

3)その間に残りの水分が絞り取られて固形物(便)になる。

◆ 小腸から送り込まれてきた消化物は液状である。 大腸の粘膜から水分を吸収することによって、

上行結腸 ⇒ 半流動状 / 横行結腸 ⇒ 粥状 / 下行結腸 ⇒ 半粥状 / S状結腸 ⇒ 固形 になり、上行結腸に送り込まれてきたときの4分の1(水分量約70%)ほどの容量になっている。

----------------------------

③ 直腸は、結腸でつくられた便をためておく場所である。

◆ 直腸に便がいっぱいにたまると、直腸の内圧が上がり、骨盤神経、脊髄を経て大脳に情報が伝わり便意が生じる。 脳から排便指令が送られ、内肛門括約筋が緩む。

◆ ただし、排便をする状況になるまで自分の意志でコントロールできる ⇒ 外肛門括約筋は緩まない。

◆ 排便できる状況になってはじめて外肛門括約筋が緩む。いきむことで腹圧が加わり、肛門が開いて排便する。

【便の形状でわかる健康状態】

◆ 1日に約 150~200gの便がつくられる。 健康的な便は、水分が70%、固形物が約30%の比率である。固形物の内容は、消化されなかった消化物の残りカス、食物繊維、粘膜から剥がれ落ちた細胞、腸管内で繁殖した細菌などである。

◆ 便に含まれる水分が70%以上になると下利便、80%以上になると水様便である。

◆ 健康的な便は、半練り状態である。 バナナ状も健康的であるが、水分が不足すると便秘になりやすい。

◆ ウサギの便のように硬く豆粒状便は、神経質な性格の人や便秘ぎみの人に多い。

◆ 逆に、泥状の便は、便秘と下痢を交互に繰り返す過敏性腸症候群の疑いがある。

◆ 下利便や水様便は、腸の運動異常や病気が考えられる。

美しい人体図鑑

自分のからだを知り尽くす!/監修 東京女子医科大学 名誉教授 梶原哲郎氏の書籍から引用しています。

以上