マルセル・プルースト作『失われた時を求めて』の最終章「見出された時」の最後の方に、プルーストがどうしてこの大作を遺すことを決心したかが書かれており、特に下記の記述に注目させられました。

*むろん私の書物もまた、私の肉体の存在のように、いつかは死ぬことによっておわるであろう。しかし運命に忍従して死なねばならぬ。十年後に自分自身は、百年後に自分の書物は、もう存在しないであろう、という考を受けいれよう。永遠の持続は、人間にも書物にも、ともにゆるされないのだ。

私は単に、「まだそれだけの時間があるだろうか?」と自分にいっただけではなくて、またこういうのだった、私はそれができる状態にあるのだろうか?」病気は、きびしい良心の指導者のように、社交界にたいして私を死なせることによって、かえってかえって私に役立っていたし(つまり「一粒の麦が蒔かれたあとで死ななければ、それは一粒のままであるだろう、しかし、もし死んだら、多くの実を結ぶだろう」〔「ヨハネ」一二・二四〕 (井上究一郎訳・筑摩世界文学大系59bより)

「一粒の麦もし死なずば」と聞くと、つい生物学的?な解釈から、死ななければ子孫が増えてゆく、かのように考えがちですが、そうではなく、一人のイエス・キリストが死ぬことによって、多くの人々が救済されることを予言したもの、と言われています。

つまり、ここで言う「死」とは、ヘーゲルの弁証法で言う「死」であり、「十二縁起」や「十二長生」で言う「死」と考えるべきものです。

-------------------------------------------

仏教の開祖、お釈迦様は「一切はみな苦である」と説き、その原因を「十二縁起」というコンテンツ(項目、目次)で示しました。

「縁起」とは「空」のことであり、「空」とは「関係」(の認識)ということですが、「同時的相互関係」と「前後的因果関係」のなかでは、主に「前後的因果関係」に属するもので、次の十二の段階に分けて表します。

無明→行→識→名色→六入→触→受→愛→取→有→生→老死

これらはさらに、過去、現在、未来に分けられ、それぞれに「因」と「果」があります。

無明・行・・・・過去二因

識・名色・六入・触・受・・現在五果

愛・取・有・・・現在三因

生・老死・・・・未来二果

(吉本隆明氏を追悼する 十二縁起ー空と疎外-「悟り」へ より)

つまり「死」とは「未来二果」に属するものであり、それで終わりというわけではなく、新しい「縁起」の始まりでもある、ということです。

「十二長生」でも、「死」は、「長生・沐浴・冠帯・建禄・帝旺・衰・病」に続くものですが、「死」あとには、「墓・絶・胎・養」とさらに続きがあり、また「長生」へと戻るようになっています。

我々(?)も、10年後はともかくとしても、20~30年後には、とうてい生きていないでしょうから、100年後に残らないのは承知の上で、できることはやっておかないといけません。

プルーストの作品のように100年後の今でもさらに光彩を放ったり、フェルメールの絵画が今日のような評価を得たのもプルーストが作品のなかで何度も取り上げたためと言われていますが、生前のプルーストには知る術もないことでした。

こんな映画があったんですね!

- 原題

- A Grain of Wheat

- 製作年

- 1958年

- 製作国

- 日本

- 配給

- 大映

- 上映時間

- 109分

- 製作会社

- 大映東京映画

地方の中学を卒業して東京に集団就職する少年少女たちと、彼らを見守る教師の姿を描いたもの。新人千葉茂樹に 新藤兼人 が参加した共同脚本を、

「地上」の 吉村公三郎 が監督、「悲しみは女だけに」の中川芳久が撮影した。

「嵐の講道館」の菅原謙二・若尾文子が主演する。

タイトル「一粒の麦」とは、イエス様が過越祭の直前に話したたとえ話。つまりもうすぐ処刑される時のお言葉。ひと粒の麦は地に落ちなければひと粒の麦のままだが、地面に落ちることで(犠牲になることで)そこから豊かな実をつけるようになる、とかなんとか。

詳しいストーリー一粒の麦(1958):映画作品情報・あらすじ・評価|MOVIE WALKER PRESS 映画

この作品、若尾文子の美しさは、特筆もののようです。

篠沢教授に全部!訳して欲しかったプルースト 出だしから躓いた「失われた時」

読んでいただいた方は、ご存じのように、

篠沢教授は、聖書にも通じておられ、

当然、ヨハネ伝も知っておられたはずです。

篠沢教授に全部!訳して欲しかったプルースト

高遠弘美氏の全訳も、まだ前半まで終わらず、生きているうちには、完成させたいという話ですが、100年後に残る仕事をして欲しいものです。

いまのところ、全部読むには、井上訳か、吉川訳(岩波文庫)、ということになりますが、

もっと選択肢があれば、というところです。

-------------------------------------------

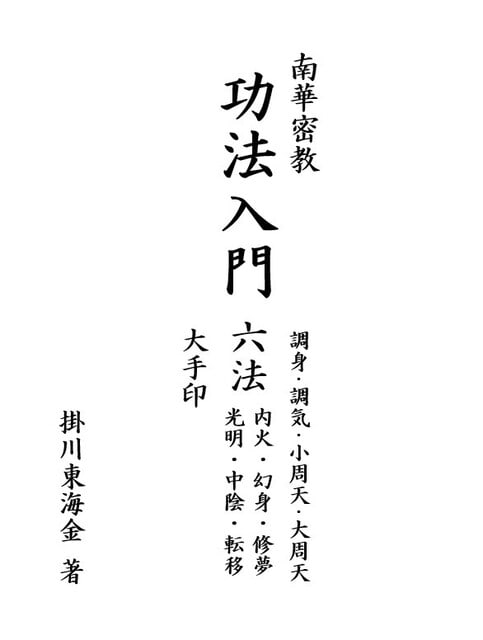

南華密教について

仏教の開祖、お釈迦様は、紀元前六世紀ごろインド北辺の貴族の家に生まれ、妻子を儲けましたが、道を求めて出家し、「悟り」によって仏陀と仰がれ、仏教が誕生しました。

仏教の根本の教えは、「四印」と呼ばれ、「諸行(しょぎょう)無常(むじょう)・諸法(しょほう)無我(むが)・一切(いっさい)皆(かい)苦(く)・涅槃(ねはん)寂静(じゃくじょう)」という四つの項目から成ります。

仏陀の死後も弟子たちは仏教を広め、理論面で大きな進歩があり、「五位七十五法」という分類法により、「諸法無我」つまり「我」=「アートマン」が存在できないことを証明しました。この段階の仏教を「有」といい、これは「存在」するものは「分類」できる、という考え方です。

ところが、どんな「存在」や「現象」でも「分類」はできますが、同じものでも「縁起」によって違う「分類」に入る、つまり物事の本質は「空」であるという理論が竜樹らによって展開されました。

「有」と「空」の理論により「我」は完全に否定されましたが、インドには「輪廻(りんね)」という根強い思想があり、「我」が無いのにどうやって「輪廻」できるかを説明する必要が生れます。この問題を解決したのが「識」の理論、すなわち「唯識論」であり、「輪廻」の主体が「唯識」であることを解明し、ある事象がどんな「縁起」であるかは、自分の立ち位置によって違うことを論証しました。

次に、インドの仏教では密教化が進みます。

「密」とは「タントラ」の漢訳で、「広げる」という意味ですが、もとは「織機」の意味であり、「縦糸と横糸」で連続させることを表わします。つまり、「密」とは「秘密」のことではなく、「緊密」のことであり、蓄積した知識を「緊密」にあつめて使うことを意味します。

インドでの仏教は、イスラム教徒の侵攻によって「密教」もろともに滅亡しましたが、中国に入った「密教」は、一行禅師によって、道教=五術的要素を取り入れ、中国独自の「密教」として発展しました。中国でも仏教に対する弾圧は苛烈で、特に明朝では、元朝の国教であったラマ教ことチベット密教を取り入れた「中国密教」は徹底的に弾圧され、信者たちは密かに法灯を守り、チベット密教の教えをさらに進化させ、特に江南地方の在家信者たちが、「南華(なんげ)密教(みっきょう)」という秘儀体系に仕上げました。

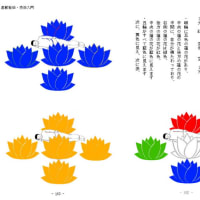

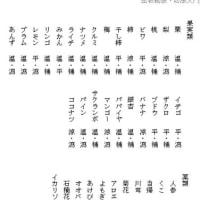

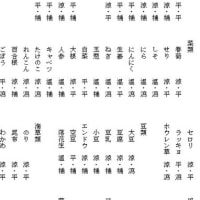

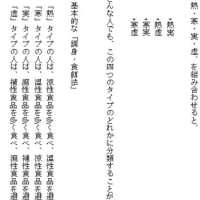

もともと「密教」には、「如来蔵」という、「六大如来」「八大菩薩」「五大明王」などを記号化した「記号類型学」があり、「曼荼羅」という図形で表現されました。ところが「記号類型学」なら、「干支」や「易卦」を使う「道教」の「五術=命・卜・相・医・山」のほうが優れた面が多々あり、『般若心経』などにみられる「受想行識」という用語も、「道教」の「五体論」から借用したもので、サンスクリットの表現とは非常に異なる概念となっています。

南華密教における「功法」は、「易卦」「干支」とともに「如来蔵」も重要な要素となっており、「功法」に入る前に習得しておく必要があります。

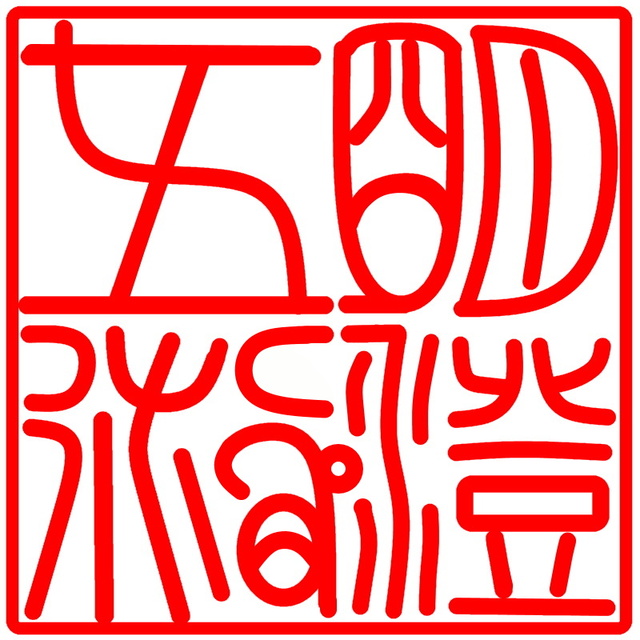

南華密教の功法

第一段階―持戒―やってはいけないことをやらない

第二段階―持行―やるべきことをやる

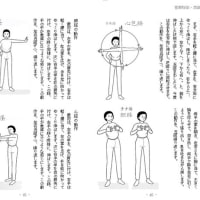

第三段階―調身―体を調える

第四段階―調気―気を調える

第五段階―煉気―小周天―――気功

第六段階―煉神―内火――――神功

第七段階―参禅―幻身・修夢

第八段階―三昧―光明・転移・中陰(度亡) 浄土思想を排除

第九段階―大手印――――――識功

|

|

|

|

|

張明澄師 南華密教講座 DVD 有空識密 智慧と覚悟

張明澄 占術特別秘伝講座 DVD 風水・無学訣・ 宿曜・太乙・工門

PDF版書籍をご希望の方は、ご相談ください。

お申し込み先

日 本 員 林 学 会

代表 掛川掌瑛(東海金)

☎Fax 0267-22-0001

E-MAIL showayweb◎msn.com

◎を@に換える